Webサイトのコンバージョン率や、ユーザー満足度を上げたいとお考えですか?

ユーザーの利便性の良いサイトや、コンバージョン率の高いサイトにするためにはサイトの現状を知る必要があります。

サイトの現状を知るには、あなたのWebサイトを訪れたユーザーが、どのような動きをしているのかを確認することが重要です。

Microsoft Clarityを使用すれば、「ユーザーがどこでどのようなクリックをしたのか」「ユーザーがどういったスクロールをしたのか」「ユーザーが離脱しやすい地点はどこなのか」を詳しく確認できます。

この記事ではMicrosoft Clarityについて詳しく解説し、導入方法から使い方までご紹介します。

サイト改善に強みを持つ弊社CXO事業部が実際に取り組んだ結果から、「実践すべきテストの切り口」を整理しまとめました。

本資料では、過去7,500回以上の事例のうち、厳選した事例17選をご紹介しています。各テストの背景・内容・結果・考察まで記載しておりますので、こちらからダウンロードください。

目次

Microsoft Clarityとは

Microsoft Clarityとは、Microsoft社が2020年10月に公開した比較的新しいツール無料ヒートマップツールです。

「ヒートマップ」とは、Webサイトを訪れたユーザーの行動をサイトのページ上に色の違いや、色の濃淡で表したものです。

Webサイトのページ上でユーザーが熟読したエリア、終了(離脱)したエリア、クリックした位置の可視化を可能にしています。

Microsoft Clarityを使用すると、Webサイトのページ内でクリックされやすい箇所、離脱するユーザーが多い箇所、読み飛ばされている箇所などがわかります。

Webサイトに訪れたユーザーの行動を把握することで、自社サイトの弱点や改善点を見つけ、より良いサイト作りに役立てることができるのが利点です。

Microsoft Clarityを使用するメリット4つ

Microsoft Clarityを使用するとWebサイトの運営においてメリットがあります。

ここではMicrosoft Clarityを使用するメリットを4つご紹介します。

無料でサイトの分析ができる

Microsoft Clarityは無料で使用できるというのが一番のメリットです。

ヒートマップツールは有料のもの無料のものとさまざまありますが、Microsoft Clarityは多彩な機能を備えながら制限なく無料で使用できます。

「ヒートマップツールを初めて使用してみたい」「使い勝手を試してみたい」といった場合、無料のコンテンツなら気軽に始められるのも利点です。

まずはヒートマップツールがどういうものかを使用してみて確認するために、Microsoft Clarityを無料で導入することをおすすめします。

Googleアナリティクスとの連携が可能

Microsoft Clarityは、Googleアナリティクスと連携してお互いの分析データを参照できます。

Googleアナリティクス上からMicrosoft Clarityのデータを参照することや、逆にMicrosoft Clarity上からGoogleアナリティクスのデータを参照できるので、コンテンツを切り替えて比較するなど面倒な作業を効率化可能です。

また、連携方法も簡単で、Microsoft Clarityのダッシュボード内から行えます。

より多くのデータを簡単に参照し、詳細なサイト分析を可能にするためにGoogleアナリティクスとの連携をお勧めします。

サイト数やPV数に制限がない

Clarityは、セッション数(PV数)に制限がありません。

ほかの無料ヒートマップツールには、「月間のPV数を10万PVまで」「1日500セッションまで」などとセッション数を制限しているものもあります。

その点Clarityには制限なく無料なので、PV数の多いサイトにも利用できます。

また、ヒートマップツールは1契約につき1サイトが一般的ですが、Clarityは制限なく複数のサイトの登録が可能です。

データ保有期間が無制限

Clarityはデータの保有期間が無制限です。

そのため長期間のアクセスデータを解析する場合などに向いています。

ほかのヒートマップツールでは、データの保有期間に期限があり、有料プランに変更することで期限を延ばせるものなどもあります。

Clarityは無料でありながら、データの保有期間に制限がない優秀なツールといえるでしょう。

Microsoft Clarityと他のヒートマップツールの違い

ヒートマップツールはMicrosoft Clarityの他にもさまざまなものがあります。

代表的なものが以下の3つです。

- Contentsquare・・・誰でも理解できるビジュアルで改善効果を瞬時にAIが算出する解析ツール

- Ptengine・・・1つのタグでユーザーの行動データの取得、重要指標の計測設定、Webサイトの改善、ABテストの実施などを行えるツール

- ミエルカヒートマップ・・・株式会社Faber Companyが開発、販売しているヒートマップ解析ツール

下記は、Microsoft Clarityと上記3つのヒートマップツールの比較表です。

| 料金 | 機能 | |

| Microsoft Clarity | 制限なし無料 | ダッシュボード ヒートマップ レコーディング |

| Contentsquare | 月間1万PVまで無料 | ヒートマップ カスタマージャーニー分析 ボタンやクリック率を検出するゾーン分析 モバイル分析やエラー分析 AI分析 |

| Ptengine | 月間3,000PVまでは無料 | ヒートマップ ABテスト Web接客 パーソナライゼーション |

| ミエルカヒートマップ | 月間3,000PVまでは無料 | ヒートマップ ABテスト クリックリンク確認 イベントセグメント |

Microsoft Clarityは他のヒートマップツールと比較しても引けを取らない機能です。

十分な機能を備えながら無制限に無料で使えるのが最大の強みといえますね。

Microsoft Clarityの主な機能と使い方

本章では、Microsoft Clarityの主な機能とそれぞれの使い方を解説します。

主な機能は下記の6つです。

- ダッシュボード

- ヒートマップ

- レコーディング

- copilot

- 内部トラフィックの除外

- Googleアナリティクスとの連携

それぞれの機能を詳しく解説します。

ダッシュボード

ダッシュボードでは、Webサイトを訪れたユーザーの情報がまとめて表示されています。

ダッシュボードで見られるデータは以下のものです。

- デッドクリック数・・・効果のないクリックやタップの数

- イライラしたクリック数・・・ユーザーが狭い範囲を素早くクリックまたはタップした数

- 過剰なスクロール・・・ユーザーが想定以上にページをスクロールした率

- クイックバック率・・・ユーザーが前のページに素早く戻った率

よく使うワードですので、覚えておきましょう。

ヒートマップ

ヒートマップ機能では、Webサイト上でユーザーにクリックされた部分がわかります。

アクセスしてきたデバイス、国、期間などのフィルターで絞り込んで表示させることも可能です。

クリック(タップ)は以下の種類でフィルタリング可能です。

- 全てのクリック・・・ユーザーが行った全てのクリックを表示

- 停止したクリック・・・影響がないページのクリックを表示

- 激怒したクリック・・・同じ場所で繰り返し行われたクリックを表示(イライラしている)

- エラークリック・・・JavaScriptエラーの直前のクリックを表示

- 最初のクリック・・・ページの最初のクリックの集計を表示

- 前回のクリック・・・ページの最後のクリックの集計を表示

また、URLや計測期間でフィルタリングをかけて情報を抽出することや、スクロールデータの閲覧も可能です。

スクロールデータは、Webサイトのページのどの部分まで何パーセントのユーザーがスクロールしていったかが色と濃度で表示さできる機能で、ユーザーがページのどの辺りで離脱しているか、ページの下部まで見られているのかを確認できます。

ヒートマップを使用するにはプロジェクトを開き、管理画面上部メニューの「ヒートマップ」をクリックします。

レコーディング

レコーディング機能では、Webサイト上でのユーザーの詳しい動きを動画データとして記録し、確認できます。

以下の情報を記録することが可能です。

- ページの滞在時間・・・Webサイトを訪れたユーザーがそのページを閲覧していた時間

- クリックした場所・・・ユーザーがどこをクリックしたのかその箇所

- スクロールの流れ・・・ユーザーがどのくらいのスピードで画面をスクロールしていったか

- マウスカーソルの動き・・・ユーザーのマウスカーソルがどのように動いたか

ユーザーの動きを動画として確認することで、ユーザーのリアルな動きが分かります。

サイトページのスクロールのスピードで、記事のどの辺をじっくり読んでもらっているのか、逆に読み飛ばされているのか、どこをクリックされているのか、クリックの回数などを確認し、サイトの改善に役立てることができるでしょう。

全てのレコーディングから見たいレコーディングをクリックすると、動画がスタートします。

また、レコーディングデータは「共有」ボタンからリンクやメールで共有することも可能です。

copilot

copilotはWebサイトの洞察を抽出し、視覚的に示すレポートを自動コメントで生成する機能です。

レコーディングのページでレコーディングデータの下の方にある付き出しボタンをクリックすると、自動でセッション分析情報を生成AIがコメントとして表示してくれます。

copilotを使用することでWebサイトの改善点や成功要因を把握し、今後の改善を迅速に行うことができます。

内部トラフィックの除外

内部トラフィックの除外とは、自分やサイト関係者のアクセスを除外する機能のことです。

ユーザーからのみ得た正確なサイトデータを収集できます。

内部トラフィックを除外するには、管理画面上部の「設定」から「IPブロック」「IPアドレスをブロックする」をクリックし、IPアドレスの名前とブロックしたいIPアドレスを入力し追加します。

設定後は登録IPアドレスからのアクセスは、データ取集の結果に反映されません。

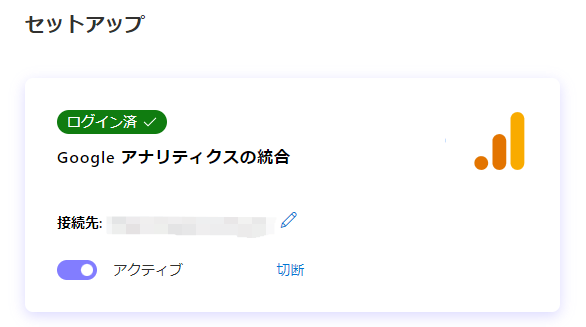

Googleアナリティクスとの連携

Microsoft ClarityはGoogleアナリティクスとの連携も可能です。

Googleアナリティクスの計測データダッシュボードの作成や、目標・セグメントをインポートすることが可能になります。

連携するには、まずMicrosoft Clarityのダッシュボードから「設定」をクリックし、設定画面の左側「セットアップ」をクリックします。

「開始する」をクリックすると、Googleアカウントのログイン画面が表示されるのでログインし、アカウントへのアクセス許可を下ろします。

接続するサイトを入力する画面で、プルダウンからサイトを選択するか、手動で「測定/追跡ID」を入力して追加すれば完了です。

Microsoft Clarityの導入方法

本章では、Microsoft Clarityを導入する手順を解説します。

手順は4ステップです、それぞれ見ていきましょう。

1・Microsoftアカウントの登録

Microsoft Clarityにサインアップするには、Microsoft、Facebook、Googleいずれかのアカウントが必要です。

ここではMicrosoftアカウントで説明していきます。

https://clarity.microsoft.com/ へアクセスします。

画面右上の「サインアップ」をクリック、「サインイン先Microsoft」をクリック。

新規にアカウントを作成する場合は、メールアドレスとパスワードを入力し、名前、国、生年月日など登録します。

メールにセキュリティーコードが送信されるので入力し、アプリのアクセスに同意します。

Clarityの利用規約に同意にチェックを入れ「Continue」をクリックします。

以上で、Microsoft Clarityのアカウント登録が完了です。

そのまま続けて新規プロジェクトの作成ができます。

2・新規プロジェクトの作成

前項の「Continue」をクリックすると「Let’s create your Clarity project」と表示され、プロジェクトを作成できます。

WebサイトかMobile appかを選択し、プロジェクト名とサイトのURLを入力し「Add new project」をクリックします。

ここで、画面右上の人型マークをクリックして「Manager Account」をクリック「language」を日本語にしておくと日本語化できるため、設定しておきましょう。

3・Clarityタグの設置

新規プロジェクトを作成した後の画面に「サードパーティのプラットフォームにインストールする」と「手動でインストールする」と表示されます。

WordPressなどで使用する場合は「全てのプラットフォームを表示」ボタンをクリックします。

手動でタグを設置する場合は「追跡コードを取得する」をクリックします。

Microsoft Clarityのタグの設置は「Googleタグマネージャー」「WordPressのプラグイン」「タグをhtml<head>内に直接貼り付ける」などの方法があるので、自分のサイトに合ったものを選択して実行しましょう。

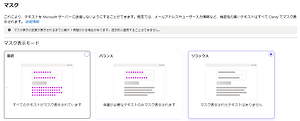

4・マスキング設定

マスキング機能とは、個人情報や機密データの漏えいを防止するための機能です。

マスキング機能の設定は、Microsoft Clarity管理画面で「設定」→「マスク」から行えます。

個人情報や機密データのテキストをMicrosoftサーバーに送信しないように設定します。

「厳密」「バランス」「リラックス」の3つのマスク表示モードから選択してマスクするか、要素ごとにマスク表示するか選択します。

- 厳密:全てのテキストがマスク表示

- バランス:保護が必要なテキストのみがマスク表示

- リラックス:マスク表示されるテキストはありません

Webサイトの性質などを考慮して設定してください。

Microsoft Clarityを使用したWebサイトの改善方法

本章では、Microsoft Clarityを使用して得たデータを、どのようにWebサイトの改善に役立てるのか、3つの方法を解説します。

リンクがないコンテンツへのクリック

ヒートマップ機能で、ユーザーのクリック箇所を確認する際に「リンクがないがクリックされている箇所」に注目してください。

リンクがない箇所がクリックされている場合は、ユーザーがそのコンテンツに興味があり詳しく知りたくてクリックしていると考えられます。

そのため、リンクがないのにクリックされているコンテンツに対して、記事内で詳しく記載するなど改善しましょう。

そうすることでユーザーのニーズを満たし、離脱率・直帰率の改善や、滞在時間を伸ばす効果が期待できます。

リンクがないのにクリックされている箇所として多いのが、見出し内容(目次)です。

この場合は目次から見出しへ直ぐに飛べるようにページ内リンクを設置するのが効果的です。

CTAがクリックされているか

CTAとは「CallToAction」の略語で、Webサイトでは起こしてほしい行動を誘導するボタンやリンクテキストのことです。

ヒートマップを確認することで、CTAがどのくらいクリックされているかも分かります。

CTAのクリックが低いということは、CTAの文章の訴求効果が低い、CTAへの誘導が適切ではないなどの原因が考えられます。

CTAのクリックが少ない場合は、文章の改善や位置の改善などを行うとよいでしょう。

一般的にCTAのクリックがされやすいのは、記事の導入文直下や記事のまとめ部分です。

そこにCTAを配置してみて、ヒートマップで効果検証することをおすすめします。

ユーザーの離脱箇所を確認

ヒートマップでスクロール情報を見ると、ページのどの部分までどのくらいのユーザーが滞在していたのかを色の濃さとパーセンテージ表示で確認することが可能です。

滞在していたユーザーがたくさん減った箇所は、ユーザーの離脱率が多い箇所です。

どの箇所での離脱が多いか確認できれば、その直前のコンテンツの改善に取り組むなど、離脱を防ぐ対策をとることができます。

離脱率の高い箇所のユーザーにとって不要な文章を削除する、文章を読みやすくリライトするなどしてページの改善に役立ててください。

Microsoft Clarityを使用する際の注意点

本章では、Microsoft Clarityを使用する際に注意するべき点を2つ紹介します。

モバイルのユーザーをメインに分析をおこなう

検索してWebサイトを閲覧するユーザーのほとんどがスマートフォンを使用しています。

Microsoft Clarityのダッシュボードでも、Webサイトに訪れたユーザーが使用しているデバイスの確認ができます。

スマートフォンが普及した昨今では、大概のサイトはスマートフォンからの閲覧の方が多いです。

Microsoft Clarityではヒートマップなどの表示をデバイスごとに切り替えることが可能です。

デフォルトではPCになっているので、スマートフォンに切り替えて確認することを忘れないようにしましょう。

ユーザーの行動を細かく知るにはレコーディング機能を使う

ユーザーがWebサイトに訪れて、どのようにスクロールし、どこをクリックしたのかなどの詳しい動きを知ることは、サイトの改善に役立ちます。

ユーザーの行動を細かく知りたいときに有効なのが、レコーディング機能です。

ユーザーそれぞれの行動が動画として確認できるので、スクロールのスピードやクリックの回数などを知ることができます。

例えば、スクロールスピードが速い箇所は文章に魅力がなく読み飛ばされている、クリックを何度もしている箇所はなかなかページが切り替わらないかそもそもリンクがユーザーはその先を知りたいなど、行動にはユーザーのさまざまな心理が隠れています。

静的なデータでの確認よりも、動画で感覚的にユーザーの動きを確認することでサイト改善のヒントをより多く得られるでしょう。

まとめ:Microsoft Clarityを使用してWebサイトの改善に役立てよう

Microsoft Clarityを使用することで、Webサイトに訪れたユーザーがどういった行動をしているのかを簡単に分かりやすく確認することができます。

ユーザーの行動を確認するのは、Webサイトをより良いものに改善していく第一歩です。

Microsoft Clarityの各機能を活用して、ユーザー満足度、コンバージョン率が共に高いサイトを目指しましょう。

Webサイトの運用で改善したい課題がある、集客効果を最大化したい企業様は、ギャプライズにご相談くださいませ!分析・施策立案からABテスト、最適化、実装までを一気通貫で支援いたします。

詳細を知りたい方はこちらからお気軽にお問合せください。