“マーケティング3.0”という言葉をご存知ですか?

マーケティング3.0とは、かのフィリップ・コトラーが書籍『コトラーのマーケティング3.0 ソーシャル・メディア時代の新法則(2010,朝日新聞出版)』で提唱した概念です。「消費者を満足させるだけのマーケティング2.0からシフトせよ」との主張がなされています。

なかなか曖昧模糊としたワードに聞こえますよね。今回の記事では、マーケティング3.0がざっくりわかるように解説していきます。

目次

ざっくりいうと『マーケティング3.0とは価値共創』

コトラーによると、マーケティング3.0とは

- 協働マーケティング

- 文化マーケティング

- スピリチュアルマーケティング

の3つの下位概念からなるとしています。

ひとつめの協働マーケティングとは、「消費者と企業の協働にはたらきかけること」をさします。例えばソーシャルメディアの浸透によって消費者参加がより活発になっていることは、これまでの“企業同士の協働”ではなく“企業と消費者の協働”を重要視する理由の一つといえます。

ふたつめの文化マーケティングとはグローバリゼーションが進行する中で、(逆説的ではありますが)各文化圏・各国のナショナリズムが高揚することがあります。文化的な摩擦とヒト・モノの活発な交流というパラドキシカルな対立へアプローチする場合に文化マーケティングが必要になってくるとされます。

みっつめのスピリチュアルマーケティングとは、消費者が「より人間らしい生き方」や「創造的な生活」を目指していることへアプローチする手法を指す言葉です。消費者の主観の性向を指しているとも読み取れます。

マーケティング3.0が生まれた背景

そもそもマーケティング3.0という考え方が主流となったのにはどのような背景があるのでしょうか。その答えとして、ソーシャルメディアの発達、社会的課題の顕在化、市場の成熟の3つがあるといわれています。

そこに至るまでどのような変遷があったのか時代を追ってみましょう。

マーケティング1.0:製品中心の時代

戦後、日本のマーケティングは「自社製品を知らせる」ことを中心としていました。「自社の製品の存在を知ってもらう」「製品の機能を知ってもらう」というような製品のマーケティングが主流でした。

製品開発によって機能的価値を大衆型消費者にもたらすというコンセプトにおいては、製品を販売することこそが目的でした。

マーケティング2.0:消費者中心の時代

日本において1970年代以降はマーケティング2.0と分類できます。というのも、マーケティング全般が製品中心から消費者中心へとシフトチェンジしたためです。この変化は1990年代の消費の落ち込みによる供給過多も追い打ちをかけました。

より具体的にいうと、製品をただ売ることから消費者を満足させることへとマーケティングの主目的が変化したのです。

「企業と製品のポジショニングによって機能的・感情的価値を提案する。」

「ヒアリングやアンケートによって消費者のニーズを調査し、製品に反映させて改良していく。」

というような消費者志向の時代でした。そんな中で生みだされたのがいわゆるガラケーです。かつての携帯電話はユーザーのニーズを拾いつづけた結果、独自の進化を遂げました。(しかし、独自の進化を遂げたガラケーも、マーケティング3.0的コンセプトのもとに生み出されたiPhoneという新種に駆逐されてしまうことになります。この事例はのちほど詳しく見ていきます)。

マーケティング3.0:価値中心の時代

環境破壊、格差などのさまざまな社会問題が深刻化したことで、企業の責任やミッションが重要視されるようになりました。

社会的・精神的価値がいっそう尊ばれるようになった現代では、「世界をよりよくするため」の企業の社会貢献がマーケティングにおいて重視されるようになったわけです。

これまでのマーケティングでは、「企業がいかに消費者に製品を売るか」という点にのみ終始していました。しかし、これからはマインドとハートを持つ全人的存在である消費者たちと世界に価値を共創していくことこそが、ひいては企業の製品が売れることにつながるということです。

1.0や2.0と異なり、3.0には「世界」「価値」といったワードが頻出しいわゆる「主語が大きい」コンセプトになっています。

なぜそんなマーケティング3.0という考え方が重要視されるようになったのでしょうか。事例を見ていきましょう。

マーケティング3.0実践事例

Apple

iPhoneは(「どのような製品が求められているだろう?」ではなく)「どのような製品が生活を便利にするだろう?」という問いのもとに生み出されました。

“a revolutionary phone”として発表されたiPhoneは日本のガラケーを駆逐し、いまでは60%ものシェアを獲得するに至っています。まさに「人々の生活を変えた」事例と言えるでしょう。

UNIQLO

「世界を良い方向に変えていく」と銘打ったUNIQLO CSRの一環として行われているFACTORY WORKER EMPOWERMENT PROJECT。

ユニクロの生産拠点のうち、バングラデシュやインドネシアでは、縫製産業従事者の基礎教育機会の不足が、社会課題のひとつとされています。知識が十分でなく、自身や家族の病気予防や対処ができない、将来設計の概念が乏しいなどの理由から収入や生活が不安定になるといった問題を抱えています。

ユニクロはこうした課題の解決に貢献する目的で、対象商品の収益の一部を活用し「Factory Worker Empowerment Project」を始動。途上国での教育支援に実績のある国際NPOのBSRが提供するプログラムを通して、取引先縫製工場の従業員を対象に、基本的な栄養学や妊娠・出産時のケアを含む衛生・健康管理、家計管理などのライフスキル習得を促進し、ユニクロの品質を支える人たちの未来を持続的に支援することを目指します。

基本的には「○○○円購入ごとに○○円を寄付する」というようなコーズマーケティングと言われる手法です。しかし、ただ収益の一部をNPOに寄付するのではなく、自社の調達にかかわる部分を長期的に支援することで、より持続的で効果のある支援を実現しています。

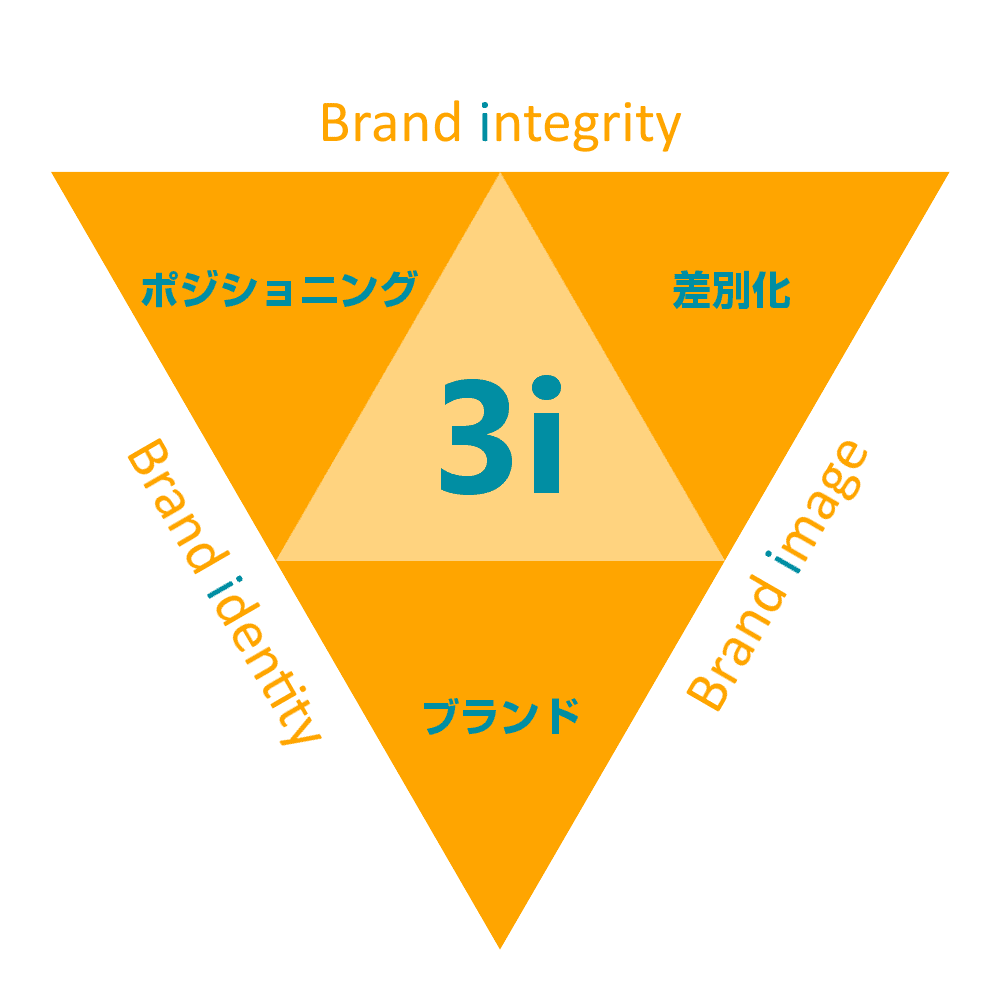

マーケティング3.0で重要な3要素3iとは

マーケティング2.0まではSTP分析が主要なモデルでしたが、マーケティング3.0を実践するうえでは3iモデルが必要とされます。

Brand Identityはポジショニングとブランドから構成されます。消費者にとってあなたの製品がどのような位置づけにあるか、ということを指します。

Brand Integrityはポジショニングと差別化から構成されます。integrity(誠実さ)という単語からも推測できるように、消費者に対してブランドの誠実さをアピールします。

Brand Imageはブランドと差別化から構成されます。消費者の感情的な部分、主観的な部分にアピールすることで彼らのエモーションをつかみ取ることが目的です。

まとめ:マーケティング3.0は「全く新しいもの」ではない。

今回は「マーケティング3.0とは何ぞや?」という視点からざっくりと大枠をご紹介しました。ここまでご覧になってわかるように、マーケティング3.0とは「これまでのマーケティングを否定する全くの未知のもの」ではありません。あくまでマーケティング2.0からのバージョンアップであり、積み重ねられていくものです。

これまでのロジカルかつストラテジックなマーケティングは、これからも強力な武器になりますし用いられていくことでしょう。ただ、一方で「多数対多数の協働」「価値共創」といったよりヒューマニスティックな観点を尊重するマーケティング3.0が主流となっていくことは明らかです。

参考文献

- [書籍]グロービス(2013)、[実況]マーケティング教室 (グロービスMBA集中講義) PHP研究所

- マーケティング3.0とは?事例と概念を再確認|大阪の格安ホームページ制作 NEUTRON

- 5分で分かる「マーケティング3.0」と成功事例

- 『コトラーのマーケティング3.0』を読んでいまいちピンとこなかったあなたへ | Tribal Marketing ❤ ikedanoriyuki.jp

- 日本型マーケティング3.0

最終更新日:2020/9/16