ここ数年でIPOマーケットやスタートアップ企業がとても賑わっています。毎日のように様々なメディアでたくさんの起業家が華やかなレポートとともにWEB上で紹介され、Facebook上ではお祝いのコメントなどをよく見ます。

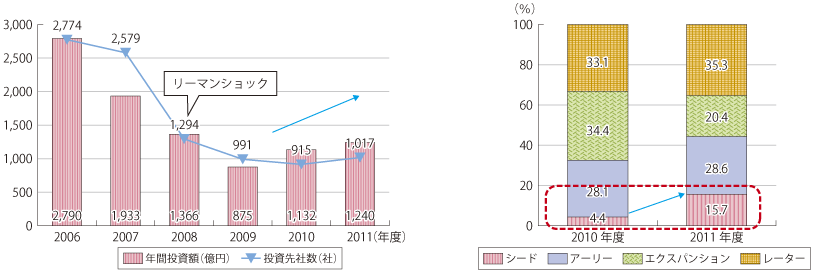

総務省の報告によればベンチャー企業の中でもシードステージ(会社設立前の準備期)の企業が年々急増しているようです。

(出典)日本ベンチャーエンタープライズセンター「ベンチャービジネスに関する年次報告書」

また、日本とアメリカのベンチャーキャピタルの業界ごとの投資件数、投資額を表したグラフでは、日本は工業・エネルギー業界への投資が多いのに対して、アメリカではソフトウェアを開発提供する企業へ注目が集まっているようです。

これは単純に日本の深刻なエネルギー問題も原因となっていると思いますが、参入障壁の低さやその後の発展性を考えると今後日本のベンチャーキャピタルでもアメリカと同じようにソフトウェア開発に対しての投資が増えるのではないかと推測されます。

(出典)総務省「ICT産業のグローバル戦略等に関する調査研究」(平成25年) ベンチャーキャピタル投資等動向調査、トムソンロイター資料にて作成

そこで今回は資本では大手に比べて圧倒的に不利と思われているベンチャー企業がいかにして成長するのかの戦略を『競合分析』の目線でご紹介します。

目次

1.大手企業を脅かすチャレンジャーとは

ここでの「大手企業」の定義は業界や市場における圧倒的なシェアを誇る企業を指します。

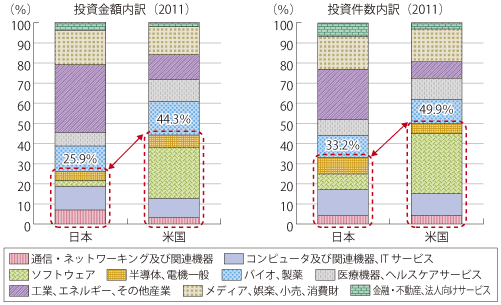

こういった企業にいかにして勝つのかを考えるときに以下の3つのパターンが考えられます。

- 業界破壊者(業界そのものを破壊しにくる)

- 侵入者(他業界から参入してくる)

- 挑戦者(同業界から攻撃してくる)

図にすると分かりやすく以下のようになります。

1)破壊者

この3つのチャレンジャーの中で「破壊者」になるのが一番理想的ですがなかなか難しいです。

例えばカセットテープでしのぎを削っていた業界はCDの参入により別事業への方向転換を余儀なくされ、ガラパゴス携帯のハードを開発していた国内企業は、iPhoneの参入で各社ともandroidが普及するまでは苦しい戦いをしていました。

ただ、これらの圧倒的な製品やサービスを生み出すのは並大抵の事ではありません。

2)侵入者

次に「侵入者」です。

具体例を上げると、ソニーのゲーム機への参入やイトーヨーカ堂の銀行業界への参入などがあります。最近だとセブンイレブンのセブンコーヒーなどがそれらにあたります。

この「侵入者」になるのは資本力がある程度あることが前提にはなりますが、参入してから半年から1年間は業界のトップ企業は静観する事が多いです。理由として、違う業界からいきなり参入してきた企業に対して大手は迅速に対応する事が出来ず後手に回るためです。

なので一度参入してしまえば1年弱はどんどん投資して、トップ企業のシェアを取りにいくべきでしょう。

3)挑戦者

最後に今回メインでお伝えする「挑戦者」です。

通常トップの企業はチャレンジャー企業に比べ相対的に優位な経営資源を持っているので「挑戦者」の攻撃に対しても落ち着いて対応する事が出来ます。

ただ、トップ企業のジレンマを引き起こすような戦略で攻撃ができた場合にはトップ企業は思考停止し圧倒的なシェアの一部を「挑戦者」に引き渡す事になります。

2.挑戦者の4つの戦略

「競合との差別化」という言葉をよく聞きますが、それだけではすぐに大手企業が同質化を図り経営資源で優位な大手企業に新サービスを作られ負けてしまいます。そのため既存サービスとの差別化だけではなく大手企業が同質化できない状況を作り出す事が必要不可欠です。

また「競合大手企業のどこを攻めるのか?」も重要になってきます。同質化できない状況を作りやすい戦略として以下の4つがあります。

1)企業資産の負債化

企業資産の負債化とは、競合の競争優位の源泉を価値のないものにしてしまう戦略です。

この方法の代表例として、即座に組み替える事の出来ない経営資源のマネジメントシステムの攻撃とチャネルの攻撃があります。

マネジメントシステムの攻撃とは、大手が持っているマネジメントシステムの弱点を突く方法です。例えば大量生産を強みとしたシステムである企業に対して、少量多品種での戦いなどが挙げられます。

チャネルの攻撃とは、大手が持っている流通網の大きさゆえに追随しにくい戦略をとることです。例えば、対面型の証券会社に対して、ネット証券というのは、チャネルの攻撃の代表例になります。

2)市場資産の負債化

市場資産の負債化とは、大手優位の競争ルールを変更して、顧客の資産を無効化してしまう戦略です。

これまで大手を支えてきた貴重な資源ではありますが、ここも即座に組み替えが不可能で過去のしがらみなどから手を付けにくい部分も多い。

例えば、他社のポイントカードを持って来れば割引するというのは、市場資産の負債化にあたります。他社がリピート客を増やすために時間をかけて発行してきたものを一瞬して無効化してしまうためです。また、この戦略には大手企業の土壌を利用しておいしい所だけをいただく戦略も含まれます。

3)事業の共食化

事業の共食化とは、大手企業が追随することで強みである製品やサービスを共食いしてしまう(売上・利益を大きく落とてしまう)製品やサービスを提供する戦略です。

例えば、機能がシンプルな話すだけの携帯(高価な多機能機種が売れなくなる)、小型歯ブラシ(歯磨きの使用量が落ちるため大手は追随しにくい)などがあげられます。

4)論理の自縛化

論理の自縛化とは、大手企業が追随することでこれまで発信してきた内容と矛盾する製品・サービスを提供する戦略です。

例えば、缶コーヒーを男性向けのイメージで販売していた大手に対して、チャレンジャーが女性をターゲットとした缶コーヒーを出す場合があげられます。女性向けへの追随はこれまでのPR内容と矛盾するため、大手にとっては大変追随しにくい商品になってしまいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

学生起業やVCからの巨額の投資を得るなど年々盛り上がりを見せているベンチャー企業ですが事業を立ち上げる前に業界大手の企業が同質化しにくいサービスなのかどうかを分析する事も重要です。

ちなみに私の事業部では、動きが遅く多機能を売りにする大手サービスに対して「企業資産の負債化」と「事業の共食化」の二つの戦略で事業を進める事が多いです。

参考書籍:『逆転の競争戦略/山田英夫』