「新しいプラットフォームの誕生が、ゲーム市場を動かすかもしれない。」

月間1000万人以上が訪れる日本最大級ゲーム・アプリの総合攻略サイト「game8.jp」にて、ゲーム攻略コンテンツ全般の統括を一任されている平井一輝氏。

今回、マーケット・インテリジェンス・プラットフォーム SimilarWebを使った市場および競合調査手法についてインタビューを実施しました。

第一弾では、SimilarWebを使った具体的な解析手法と共に、データを元に意思決定を下す文化について。

第二弾の本稿では、Game8.jpの魅力、そして昨今注目が集まるゲーム市場について平井氏の見解を伺いました。

今後、ゲーム市場を動かすのはあの巨大IT企業かもしれません。

目次

受動的ではなく、能動的に市場を取りにいく。

──なぜ、SimilarWebを導入して頂けたのでしょうか?

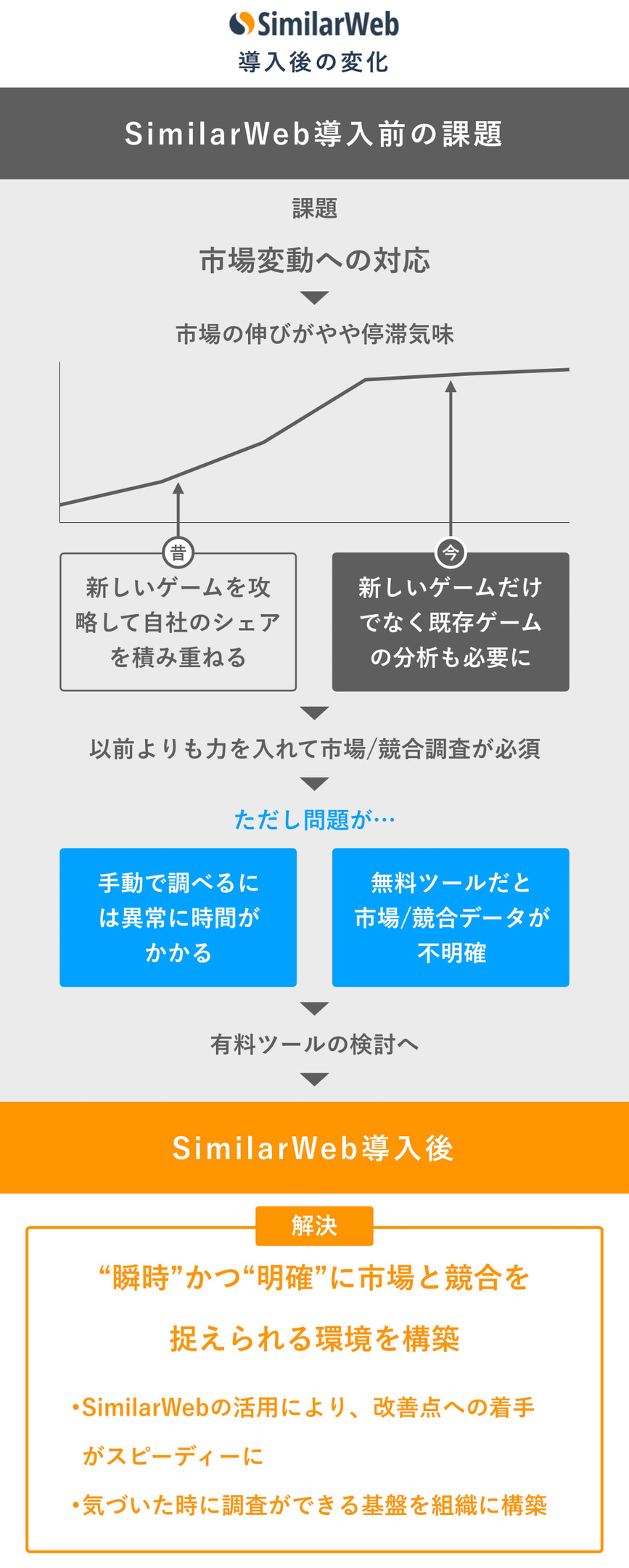

これには、ゲーム市場の変動が関与しています。

ゲーム市場は昔、急激に伸びていました。しかし、伸び幅は今落ち着いてきています。

市場が伸びていた時は新しいゲームが出たら攻略し、シェアをとって積み立てていきました。ところが、勢いが落ち着いてくると新しいゲームだけではなく、今あるゲームの中で分析を行なってシェアを取らなければいけません。

となると、以前よりもさらに力を入れて市場および競合の調査を行うことが重要だと気づきました。

調査に当たり、手動で行うには異常に時間がかかります。そこで、ツールの導入が必要だということになりました。

無料版のツールも諸々使ってみましたが、市場や競合の動きが明確にわからないし、なによりデータの更新に半年かかるなど、リアルタイム性が低かったです。

そこで様々なツールを精査したところ、SimilarWebが良いのではないか、という結論になりました。

他の部署では、事業を多角化させることを目的とした市場調査にSimilarWebを活用しています。

(平井氏によるSimilarWebの具体的な使い方は第一弾にて)

──ゲーム市場の温度感が下がったことが、調査の重要性を気づかせた?

これまで、受動的なPVの取り方をしていたことが大きいです。私たちがどんなに頑張って記事を作っても、検索する人が少なければPVは獲得できません。

盛り上がっているゲームは、検索されることが多いです。ただ、盛り上がりに応じて受動的にPVを獲得するだけでなく、伸びが落ち着いた市場の中で、如何に能動的に動いてPVを獲得するかを考えた結果、市場の全体把握や競合分析が重要であると気づきました。

──今は能動的に動けていると?

比較的動けていると思います。ゲーム市場の成長が落ちついてきたと言いましたが、縮小しているわけではありません。

今ある中で最大を目指す。その中で能動的に動けているとは思います。

──ゲーム攻略サイト市場において能動的にPVを取りに行く際、どのような点が難しいと考えますか?

リアルタイム性が高いところだと思います。

ゲーム攻略サイト市場は独特で、決まったクエリに対して記事を書くのではなく、ユーザーのクエリを予想して記事を作っています。

新しいゲームが出たり、イベントが開催された際、素早くクエリを予想してコンテンツを作成するため、リアルタイムに即したアクションが求められます。

──どのようにクエリを予想していますか?

基本的にはユーザー目線にたって、ゲーマーの思うところを読み解く、というのが正直な回答です。

例えば自分でゲームをプレイしてみて「自分だったらこの部分でつまづいて、ゲーム攻略法を検索してみるな」「はじめにキャラクターを選ぶ際、ゲームを実利的に進めていくにはまずこのキャラクターを選んだ方がいいな」といった情報を元に、クエリを予想します。

このような情報を元にユーザーが最も楽しいゲーム体験ができるかどうかを考え、キーワードを予測し、コンテンツ配信を行なっています。

ゲーム攻略メディアの付加価値を見出すために必要なこと

──リアルタイム性の難しさ、また競合がひしめき合う市場の中で、御社独自の付加価値はどのような点にあると考えますか?

ゲーム攻略メディアにおいて、付加価値を見出すのは非常に難しいポイントです。

ゲームを攻略するとほとんどの場合、答えは収束します。「この場面で獲得できるアイテムはこれ!」という情報は嘘を書かない限り皆一緒です。

ここに付加価値を見出すために、弊社は正確性、スピード、見やすさを重要視しています。

まずは正確性。必ず正確な情報を配信する。

次に、スピード。さきほど申し上げたようにリアルタイム性もありますが、ユーザーが知りたい時に知りたい情報があることが重要です。

そして最後が、見やすさ。同じ情報でも見やすさによってユーザーの体験は変わってきます。

これら3点を重要視した上で、ユーザーに寄り添ったものを企画することを追求しています。様々なゲームに絡むコンテストや、ユーザー体験ができる企画です。

正確で早く見やすい情報、かつ、面白い企画を行なう。

この部分で付加価値を見出したいと考えています。

──良質な体験提供が、ファンを創出しているのですね。その上で、ファンとのリレーションを保つための工夫はどのような点になりますか?

リレーションを保つのは難しい命題ではありますが、大事なことは「常に発信し続けること」だと思います。発信し、人と繋がることが大事です。

人との繋がりからゲームをすることが楽しくなり、プレイを続けることがよくあります。

ユーザー一人ひとりと繋がり、ちょっとしたコミュニケーションも含めてリレーションを保とうと尽力しています。

基本的には、コミュニティと接触面積を増やすのが基本的な方針になります。

今後、何がゲーム市場を動かすのか?

──ここから「ゲーム市場」についてお聞かせ願いたい。ゲームはコンソール機を使ったものから、スマホゲームなど多岐に渡ります。平井様は「ゲーム市場」をどのように定義していますか?

メディア視点で、どこまでをゲーム市場と定義するかは難しいです。「ゲーム関連」とざっくり定義してしまうと、ゲームの二次創作などのグッズ市場もゲーム市場に含まれてしまいますから。

私のゲーム攻略メディアチームでは、攻略情報の需要があるゲームをゲーム攻略市場として定義しています。

広義のゲーム市場だと、様々なソフトやグッズの売上、ゲームの流通といった消費もありますので、この部分は私のチームで加味していません。

もちろん、課金額やパブリッシャーの売上は私たちに密接してくるので、その辺りは注目しています。

──ARを使ったゲームやe-Sportsなど、様々な観点から注目が集まるゲーム市場ですが、平井様は今のゲーム市場をどのように見ていますか?

過去に比べると、市場の伸び率は下がってきていると思います。2018年はほぼ横ばいでした。

e-Sportsに関しても展開はしていますが、世の中への浸透や普及はまだまだと感じています。

ゲーム市場の中でもスマホゲームに焦点を当てると、ユーザーは複数のゲームをやっており、多くあるものの中から取捨選択する状況になっています。

ですから当然、ゲーム側は「ユーザーに受け入れてもらえる、比較して選んでもらえる」ようなコンテンツに仕上がらないといけない。

5~6年前はスマホゲームリリース情報などは浸透しておらず、「このゲームおもしろい!一緒にやろうよ!」と、口コミ的にゲームを始めたり流行ったりする状況にありました。

ただ今は、スマホ普及率上昇と共にゲームリリース情報もある程度浸透していますし、複数のゲームをインストールしているユーザーも多いです。ですから自身の限られた時間をどのゲームに当てられるのか、取捨選択が迫られている状況となっています。

そのような状況下でユーザーにプレイしてもらうために、今のゲームは、ただ単におもしろいだけでなく、無課金から課金層までしっかりと楽しめる仕組みやUIの良さ等も求められます。

つまり、ユーザーとゲームの関わり方がかなり変化してきているということです。

私としては、メディアを通じてユーザーとパブリッシャーをもっと密接に繋げたいと考えています。

ユーザーに対して、正確で早く見やすい情報を届ける。

パブリッシャーに対しては「こういうユーザーがいるよ」「この部分にユーザーは不満を持ってるよ」といった情報を届ける。

ユーザーとパブリッシャーを繋げる架け橋として、Game8は必要だと思っており、ここに寄与したい。

──2018年は横ばい傾向とのことでしたが、指標としては何が横ばいだったのでしょうか?

コンシューマゲームの総合売上と、スマホゲーム課金額が指標となります。

──2018年は横ばいでしたが、その要因は何だと考えていますか?

スマホゲーム課金額に関しては、ソーシャルゲームの爆発的ブームがなくなり、通じて潜在ユーザーと課金できるユーザーのシェアをほとんど掘り尽くしたことが要因だと考えます。

ここ4~5年で潜在的なゲーマー層がゲームを認知し、自分に合うゲームをある程度発見した。その後、課金するか否かは人それぞれです。

結果、爆発的ブームが落ち着くと同時に市場の動きも横ばい傾向になったのではないでしょうか。

──2019年の動きはどうでしょうか?

今年も横ばいで推移するのではないかと予想しています。

ユーザーは複数のゲームを取捨選択をしている状況にあって、全体的な数は減っていない印象です。

課金するユーザーも少しずつ増えてきているデータもあります。潜在ユーザーを掘り尽くして微減したとしても、課金ユーザーが増えるので大きな変動はないかと考えています。

──もし、この横ばいの状況が大きく変わるとしたら何が要因となるでしょうか?

主にコンシューマゲームへの影響が大きいと思いますが、新しいプラットフォームが生まれることが、大きく変わる要因の一つと考えます。

Google社は新しいゲームプラットフォーム「Google Stadia」を発表しました。もし仮に、Google Stadiaが浸透したならば、これまでゲーム機本体を持っていない層がブラウザを通じてゲームができる状況になるため、市場が変化する可能性があります。

潜在ユーザーを掘り尽くしたと言いましたが、スマホの様に端末を気にせずに多くのゲームタイトルを遊べるのであれば、新たなユーザー層が動くかもしれない。また、現在のゲームユーザーの中でもゲームに対する熱量が変わる可能性も大いにあります。

もしそうなれば、ゲーム市場が大きく変わると考えています。

Google Stadia

2019年3月、米グーグルは新ゲーム事業「スタディア」を発表しました。スタディアのストリーミング・プラットフォームは、高価なゲーム機やパソコン(PC)を買わなくてもネット経由でゲームを楽しめるほか、開発業者も新たなゲームを制作することができます。

──最後に、今後、Game8.jpをどのように発展させていくのか教えてください。

先ほど仰られていた「ゲーム市場をどのように定義しているか?」という質問は非常にクリティカルです。というのも、私たちはゲーム市場全体を盛り上げていきたいと考えているからです。

今はメディアとして攻略市場を盛り上げていますが、広義のゲーム市場に対して、多角的にアプローチをしていきます。詳しくは言えませんが、メディアだけに限らないことです。

ゲーマーさんにとって、色々な体験を提供していきたいと考えています。

まとめ

平井氏のチームでは、リアルタイム性の難しさや競合ひしめき合う複雑な市場環境において、データを駆使した市場および競合解析を行い、正確で早く見やすい情報提供を徹底していました。

また、刻々と変わるゲーム市場を多角的に捉え、広義におけるゲーム市場の活性化を図っています。

そして、新たなプラットフォームは市場にどのような影響を及ぼすのか。

「重要なのは、気づいた時に調査ができる基盤を組織において構築しておくこと。」

変化の激しい市場で勝ち抜くためには、平井氏が語るように、市場および競合データを素早くかつ正確に捉え、データを基軸とした意思決定を瞬時に下せるチームと文化を構築することが必要なのではないでしょうか。

(第一弾はこちら)