”ダブルジョパティの法則”

これは、著書「ブランディングの科学」に記載されている、市場占有率とロイヤリティの関係に相関性があると示した法則です。

その結果、マーケターが狙うべきターゲットはライトユーザーである、といった導きを明示しています。

なぜ、ライトユーザーを狙うべきなのか?

実際の研究データと共に、その論拠を解説していきます。

目次

ダブルジョパティの法則が導き出した事。それは、ライトユーザーにリーチすべきという事。

ダブルジョパティの法則とは?

ここで改めて、著書で紹介されているダブルジョパティの定義を整理します。

ダブルジョパティの法則

市場占有率とロイヤリティには正の相関がある

全業界を調査したわけではないので、全ての業界においてこの法則が当てはまるとは限りません。

ただ、著書に記載された研究結果からは、明確な数値証拠と共にこの法則が実証されていました。

数値データから見えた、市場占有率とロイヤリティの相関

著書に記載されている3つの実データ事例から、この法則を紐解いていきます。

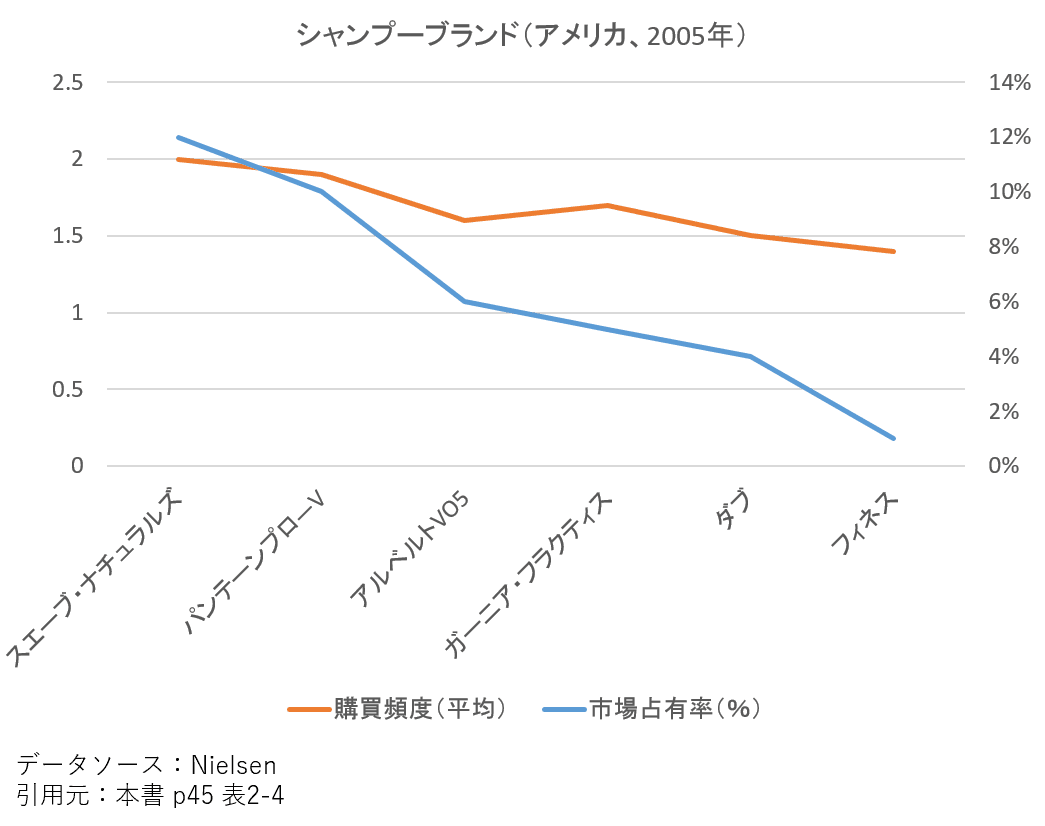

購買頻度:シャンプーブランド

2005年における、アメリカとイギリスのシャンプーブランド。これらを対象に、下記2点のデータに焦点を当てた事例です。

- 市場占有率

- 購買頻度

この2点にどのような相関性があるのか?

まずはアメリカのデータから見ていきます。

オレンジの購買頻度、そして青の市場占有率。これら2本の折れ線グラフには相関性が見受けられます。

購買頻度の高い場合、同時に市場占有率も高くなっています。一方、購買頻度が低い場合、これに伴って市場占有率も低い結果となっています。

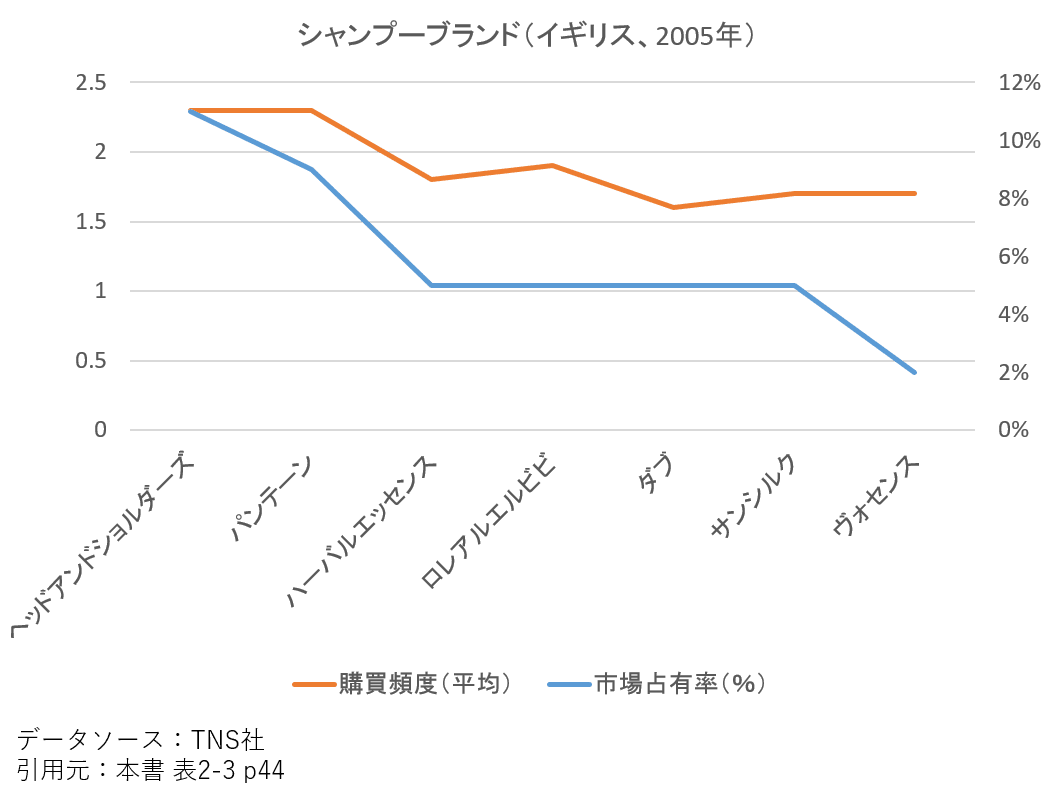

続いて、イギリスのデータ。

こちらも同じく、購買頻度と市場占有率に相関関係が見受けられます。

これらアメリカとイギリスのデータから見るに「占有率とロイヤルティには正の相関がある」と言えるでしょう。

ただ、これはまだ一例。

続いて”車ブランド”を元にした事例を見ていきましょう。

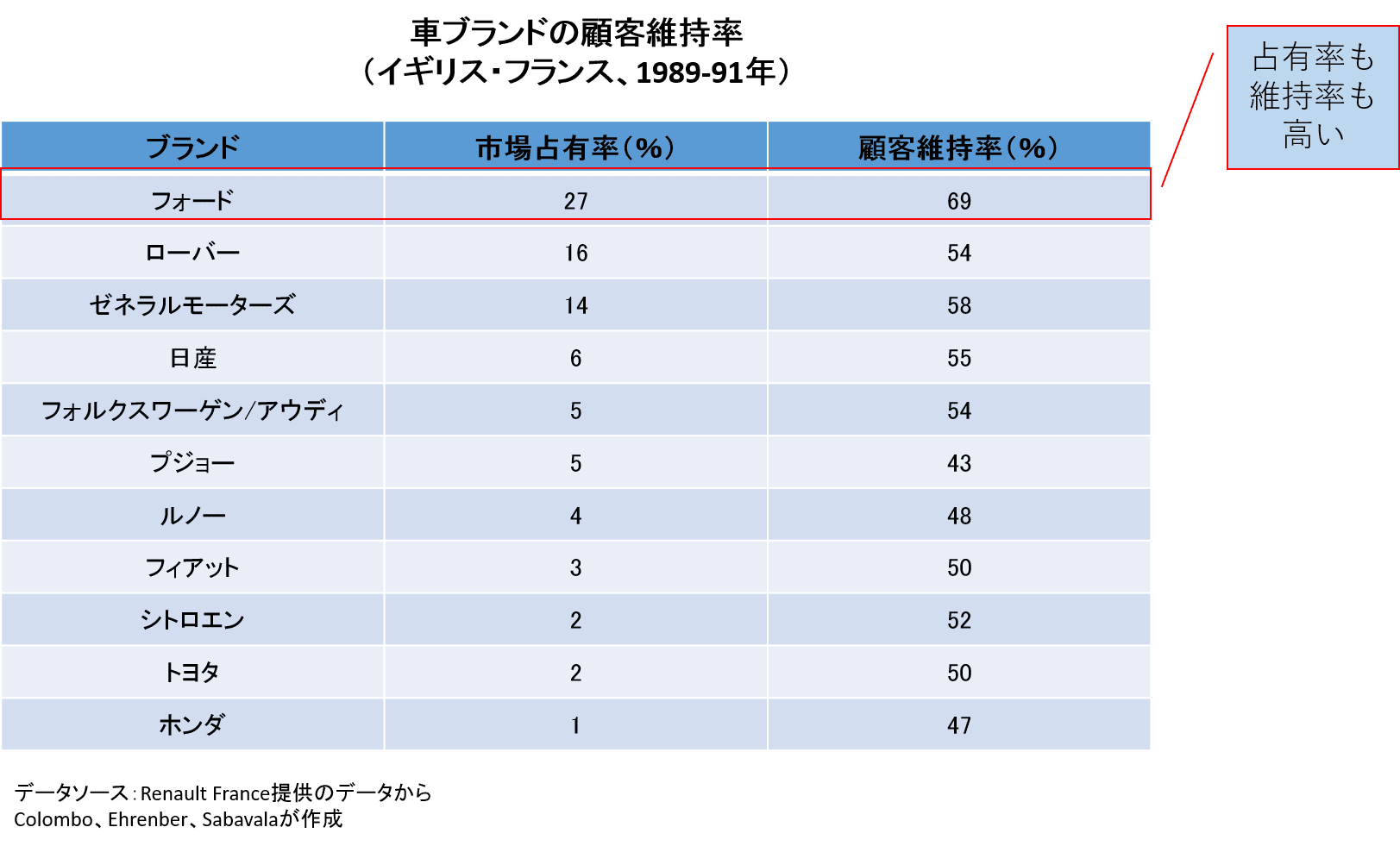

顧客維持率:車ブランド

今度は購買頻度ではなく、下記の指標を用います。

- 市場占有率

- 顧客維持率

法則が正しければ「市場占有率が高いほど、顧客維持率が高い」という結果になるはずです。

早速、データを見ていきましょう。

今度は、イギリスとフランスの車ブランドに関する数値データ事例。

ここでもやはり、市場占有率と顧客維持率(=ロイヤリティ)には正の相関性が見受けられます。

市場占有率が高い場合、伴って顧客維持率も高い。逆も法則に然り。

フォード社の結果は顕著にこの結果を示しています。高い市場占有率を誇るだけでなく、それと同時に顧客維持率も高いです。

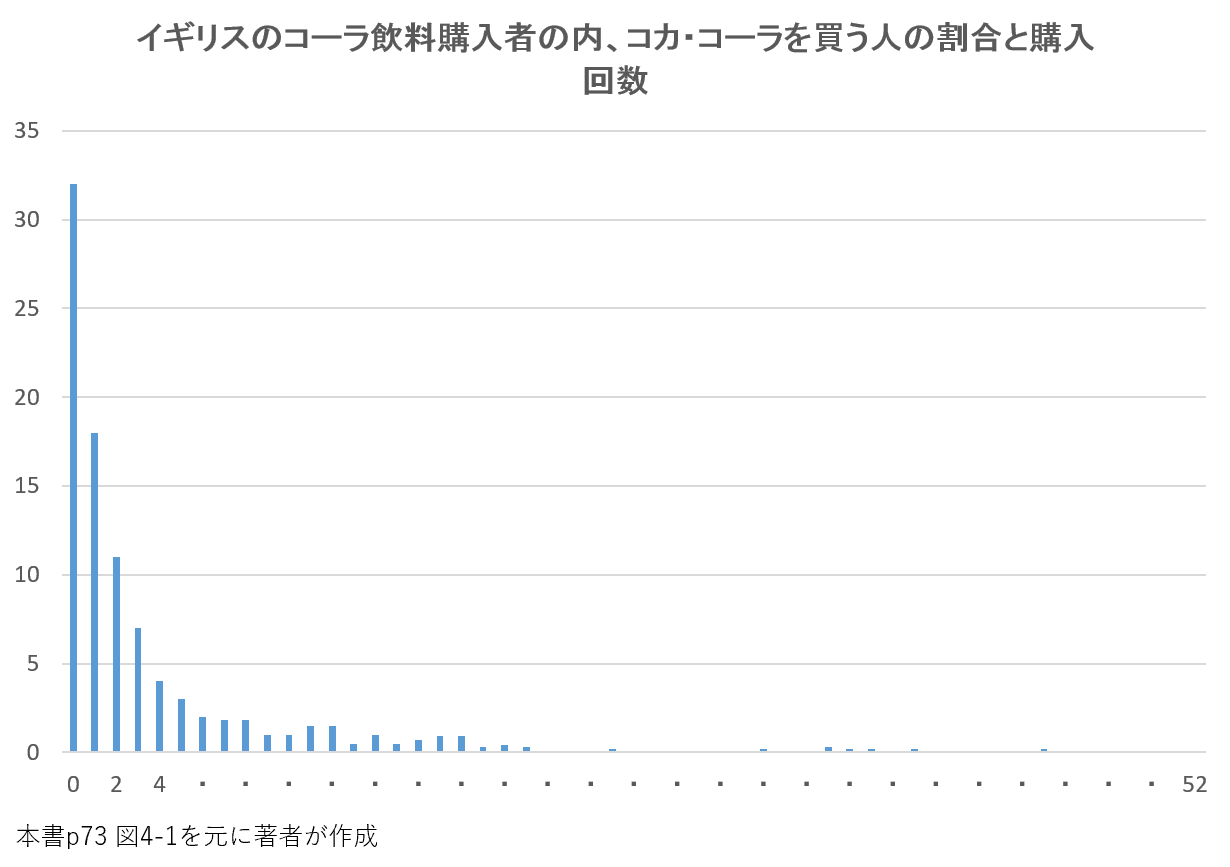

年間購入回数:コーラカテゴリー

最後はこれまで2つの事例と少し異なり、下記の指標のみを取り扱います。

- 年間購入回数

市場占有率を高めるためはどこを狙えばいいのか。この視点からダブルジョパティの法則をみていきます。

こちらはイギリスにおいて、コーラカテゴリー(ex.コカコーラ / ペプシ / etc)において、コカコーラを年間何度購入したのかを示した、年間購入回数です。

見てみると、1年間で一度も購入していない人が市場の30%以上。

年間に1~3回購入しているユーザーの合計は約35%。

つまり、年間に1本程度買うか否かのユーザーが、市場の65%を占める。

従って、コカコーラは非常に大きいブランドですが、その購買顧客のほとんどはライトユーザーである事がわかります。

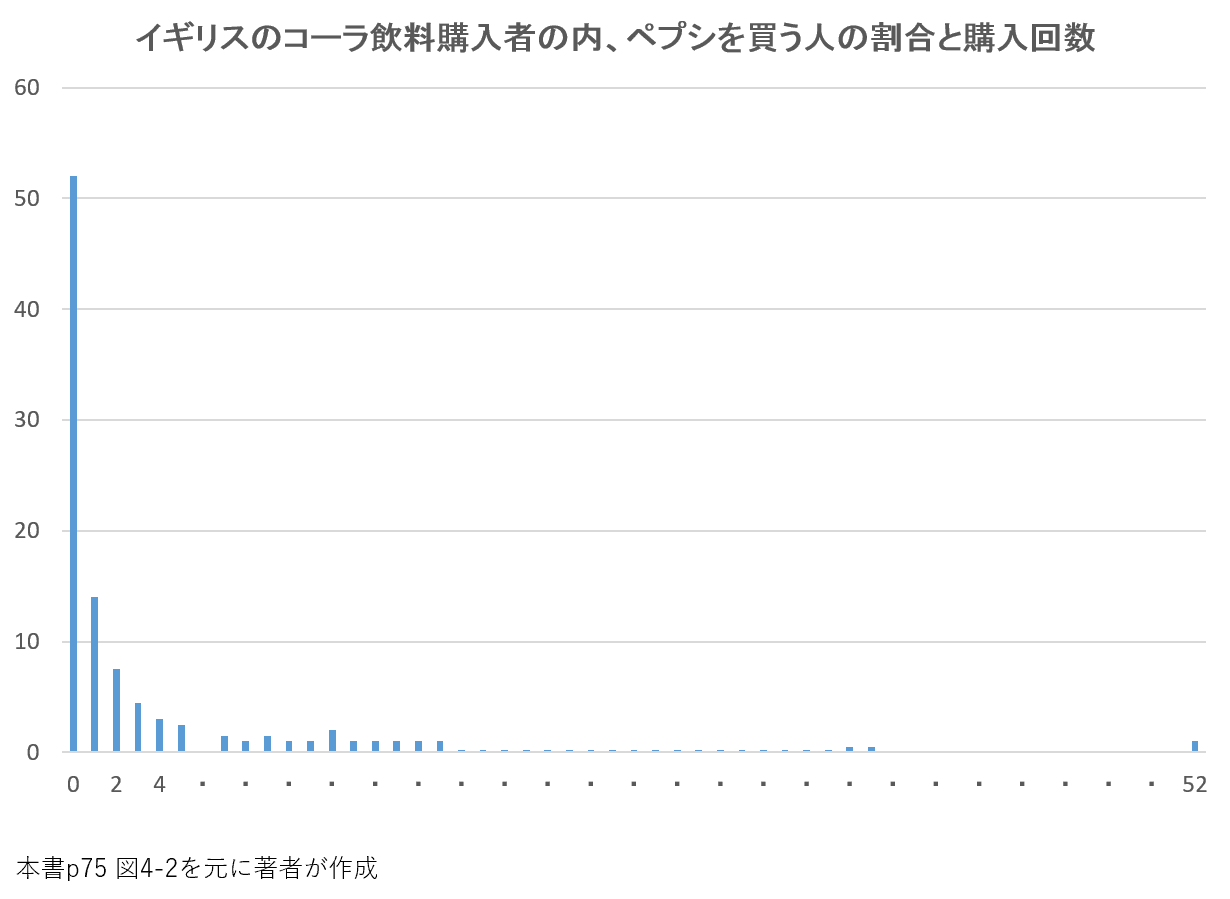

他のブランドも見てみます。

*概算値をグラフ化したため実際のデータとは異なります。ご了承ください 。

こちらはイギリスにおけるコーラカテゴリーの中で、ペプシを買う人の年間購買回数の平均値。

年間に1本も買わない人は約50%、そして、1~3回の購入者で30%ほど占めます。

ここでもやはり、ペプシにおいてターゲットとなる市場はライトユーザー、つまりは新規顧客層となります。

シャンプー、車ブランドの例では、市場占有率が高いならば、ロイヤリティ(購買頻度、顧客維持率)が高い、といった式でした。このロジックが正しいと仮定するならば、コーラカテゴリーの場合、ロイヤリティをあげる(年間購買回数)事が、市場占有率向上に繋がります。

従って、マーケターは年間購買回数が0~3回のライトユーザーターゲットにすべきと、言えるのではないでしょうか。

ライトユーザーを狙う事が、結果的に企業の売上に繋がる

以上の説明のまとめ

- 市場占有率とロイヤルティには正の相関がある

- ライトユーザー獲得はロイヤリティ向上に繋がる可能性がある

この法則から導かれる事。それは、マーケターはブランド購入頻度の低いライトユーザーにリーチすべき施策にフォーカスを当てるべきだという事です。

なぜならば、市場の多くはライトユーザーが占め、彼らのロイヤリティをあげる事が結果的に市場占有率を高める相関性を見出すためです。

市場を多く占めること。これが自然と企業の売上向上に繋がる事は、誰しもが認識している事実です。

なので、マーケターはライトユーザー確保するための戦略に、日々投資すべきではないでしょうか。

ライトユーザーにリーチするためには?

ライトユーザーにアプローチすべきである事は、法則よりみえた示唆です。では、どのようにアプローチすべきか?

そのためにはまず、データが必要です。現状把握できなければ、そもそも誰がライトユーザーなのか、どことそのユーザーを取り合っているのか、市場構造はどうなっているのかなど、わからない事だらけです。

市場を整理する

まずは、自身の市場を知る必要があります。その際、気をつけるべき点は、有価証券報告書等のオフラインデータだけでなく、デジタル等のオンラインデータの2つをみる事です。

なぜか。

それは、オフラインデータとオンラインデータの両方を見比べてみると、そこに違いが見受けられるためです。

オフラインで語られている市場の流れと、実際のオンラインデータに表れる消費者行動には違いが見受けられます。

ミスリードしないためにも、2種類のデータをみる事が重要ではないでしょうか。

競合を整理する

市場を知ったと仮定して、次に調べるべきは競合です。

パッと思いつく競合は数社、数サービスあるかと思います。ただ、それらが全てでしょうか?漏れはないでしょうか?

数学的フレームワークを使った「足して100になる」競合抽出法

こちらでは日本を代表するマーケター/戦略家が用いる”漏れのない競合抽出方法”が図解と共に述べられています。

市場、そして競合を理解し、ライトユーザー獲得を図った戦略構築に結びつけましょう。

顧客を理解する

最後に、顧客を理解する事の重要性。そして、理解した後に”実行”する重要性についてです。

市場、競合、顧客。これらを理解しても、実行できなければそれは”だだの情報”でしかありません。実行し、成果を出してこそ情報に対する価値が創出されます。

まとめ

ダブルジョパティの法則では、ライトユーザーにアプローチすべきだという概念が提唱されていました。

とはいえ、既存顧客に対するアプローチももちろん重要です。

B2Bでは顕著にカスタマーサクセス、つまりは既存顧客にフォーカスしたビジネスが注目を集めています。ライトユーザーだけに着目するのも、またミスリードを導く可能性があります。

何が最適解なのか。

これは、マーケターがそのビジネスの終焉を迎えるまで考えるべき事柄です。市場や時代の変化によって法則も最適解も変わることでしょう。

今後も、フレームワークの活用方法を模索していきます。

引用元:「ブランディングの科学」

最終更新日:2020/9/16