(注*2015年8月31日に公開された記事に新たな情報を再編集したものです)

解析できていた検索キーワードが(not provided)になってしまいました…

2015年8月18日から「Yahoo!検索」のSSL化が段階的に実施され、すでにその影響がでている方もいるのではないでしょうか。8月12日、Yahooはより強力なセキュリティ基準を採用したサービスを提供するため、検索結果にSSL(Secure Sockets Layer)と呼ばれる暗号化プロトコルを使用することを発表し、現在すでにSSL化が進んでいます。

この検索エンジンのSSL化はマーケターやアナリストを始めとした多くのサイト運営者にとって深刻な問題でしょう。というのも、このSSL化により今までサイト解析によって取得できていた「検索キーワード」がGoogle Analyticsで(not provided)表示になるようなことが起こるからです。「検索キーワード」の分析は、サイトに訪問してきたユーザーの求めるものを理解するうえで、とても強力な武器であったため、頭を悩ませている人も多いはず。

しかし、SSL化の流れは個人情報などの大切な情報を守る意味でもセキュリティ対策のトレンドとなっており、その流れは止められないでしょう。頭を悩ませるのではなく、これからどういったことを行っていくかを考えるべきです。

そこで「Yahoo!検索のSSL化」の現状をおさえ、Google Analyticsの(not provided)にどういった対策を行えばいいかを解説します。

目次

「Yahoo!検索」のSSL化と(not provided)の増加

これからの対策を解説する前に、そのSSL化と(not provided)の増加について理解しなければいけません。そのため、まずはじめに

- 「Yahoo!検索」のSSL化とはどういったものか?

- それで結局どんな影響があるのか?

について紹介します。SSL化についてある程度知識がある人はここは飛ばしてもいいでしょう。

「Yahoo!検索」のSSL化までの流れ

実は今回の「Yahoo!検索」のSSL化の前に、検索エンジンの雄であるGoogleやアメリカのYahooではすでに検索エンジンのSSL化(https検索)を導入しています。

Googleは、他の検索エンジンに先駆けてHTTPS検索の導入をすでに完了しています。

次のような段階を経てきました。

- 2011年10月 ―― 米GoogleでGoogleアカウントにログインしているユーザーにHTTPS検索を適用

- 2012年3月 ―― 日本のGoogleでもGoogleアカウントにログインしているユーザーにHTTPS検索を適用

- 2013年9月 ―― ログイン状態に関係なく、全ユーザーにHTTPS検索を適用

米Yahoo!は、2014年1月にHTTPS検索を導入しました。

Bingは、2014年1月に試験的にHTTPS検索を提供し、今年(2015年)の夏に完全なHTTPS検索の導入を予定しています(もう夏後半ですが、導入はまだ完了していません)。(「ついに日本のYahoo検索もSSL化を決定、2015年8月18日から移行を開始」より)

Google、Yahoo、Bingと検索エンジンが続々とSSL化になっていることを考えると、これは間違いなくSSL化が時代の流れとなっていると言っていいのではないでしょうか。

「検索キーワード」が取れない=(not provided)が増加する

SSL化が時代の流れであったのは、ここ最近言われてきたことで、この様子を観測してきた方にとっては「ついに来たか!」という感想でしょう。では、このYahoo!検索のSSL化は、マーケターやアナリストなどのサイト運営者にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

抑えておきたいポイントは2つです。

- Yahoo!検索での、オーガニックキーワードが取れなくなる

Yahoo!検索からの流入はリファラーとしては参照できる(追記注:現在はオーガニックとして検索できるようにGoogle Analyticsの仕様が変更されています)

この「Yahoo!検索」のSSL化にともなって一番深刻な影響というのが、Yahoo!検索からサイトへ流入したユーザーの検索キーワードを取得することができなくなることです。

Yahoo!検索での、オーガニックキーワードが取れなくなる

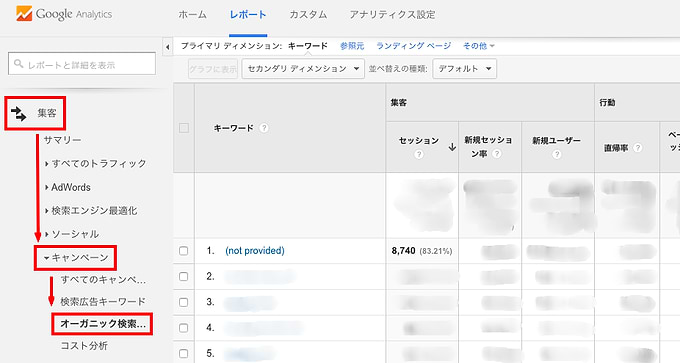

Google Analyticsで言うところの集客>キャンペーン>オーガニック検索の部分において、Yahoo!検索経由のキーワードがすべて「(not provided)」になってしまいます。

ちなみにGoogle検索は以前からSSL化を行いキーワードがほとんど(not provided)の状態なので、Google Analyticsでの「検索キーワード」での分析がほぼできなくなってしまったということです。

Yahoo!検索からの流入はリファラーとしては参照できる(追記)

(追記)注:現在(10月28日)Google Analyticsのほうで「Yahoo!検索」をオーガニック扱いにする仕様に変更されました。

では、「Yahoo!検索」経由からのサイトアクセスは、これからどのような扱いになるのでしょうか?

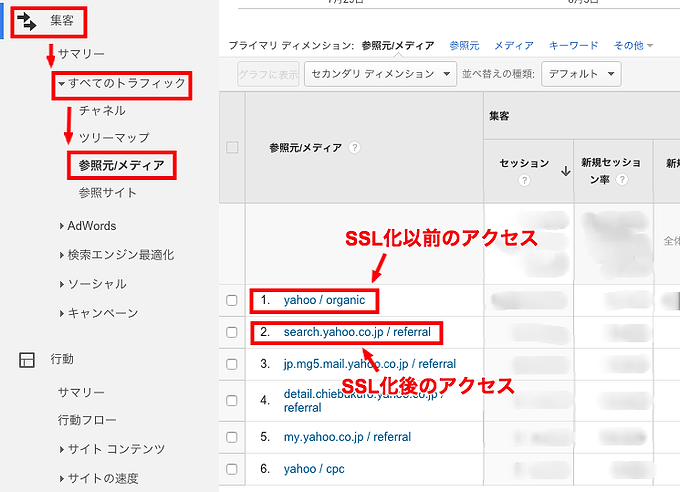

実は、「Yahoo!検索」のSSL化にともない、そこからのアクセスは全てYahoo!検索からのリファラー扱いになってしまいます。現在(8月26日)のアクセスの様子をGoogle Analyticsで集客>すべてのトラフィック>参照元/メディアで確認してみます。「Yahoo!検索」からのアクセスは

「yahoo / organic」→ 「search.yahoo.co.jp / referral」

となっています。

これからできる(not provided)の7つの対策

さて、Yahoo!検索がSSL化してしまい、Google Analyticsの(not provided)表示が増えてしまったことで、サイト運営者はどのような対策をしていけばいいのでしょうか?

ここではキーワードを取得・推測する方法などについて紹介します。

1.自社の運営サイトを常時SSL化する

自社の運営サイトをまだSSL化をしていない場合は、自社の運営サイトを常時SSL化するべきです。

SSL化をしてもキーワードの取得ができるわけではありませんが、自社の運営サイトをhttps(SSL)サイトにすることで、その他のSSL化したサイトからリファラー情報を得ることができます。

この仕組みについては、SSL化と非SSL化のサイト間での通信を理解しないといけませんので、詳しくは以下の記事を参考にするとよいでしょう。

*参考:「Yahooの検索結果がSSL化したことによるGoogleアナリティクスの現状とこれから」

また、Googleが、https(SSL)サイトをSEOランクにおいて優遇すると発表しているので、SEOの観点からも自社の運営サイトのSSL化は必須といえるでしょう。

Google では過去数か月にわたり、Google のランキング アルゴリズムでのシグナルとして、暗号化された安全な接続をサイトで使用しているかを考慮に入れたテストを実施してきました。この実験ではよい結果が得られているため、ユーザーがもっと安全にサイトを閲覧できるよう、すべてのサイト所有者の皆様に HTTP から HTTPS への切り替えをおすすめしたいと考えています。

(「HTTPS をランキング シグナルに使用します」より)

2.Search Console(サーチコンソール)を利用する

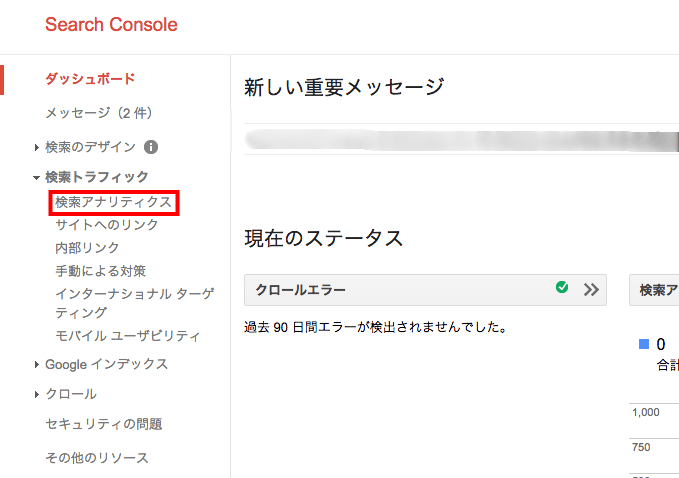

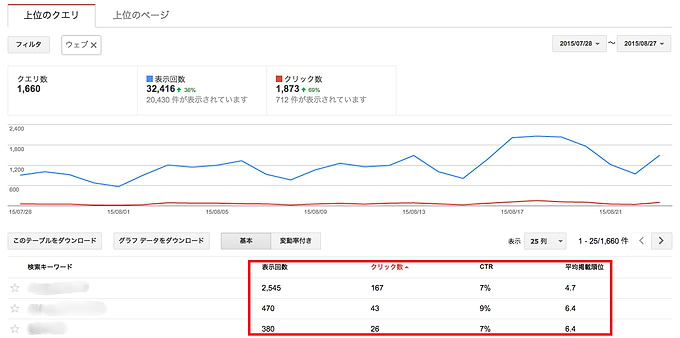

Googleはサイト運営者へ向けて Search Console(旧 Googleウェブマスターツール)を提供しており、ツール内にある「検索アナリティクス」を使うことでキーワード調査ができます。

ここで分析できるのは、運営しているサイトがどれくらいの頻度でGoogleの検索結果に表示されたのか、また、どれくらいクリックされ、順位はいくつなのかということを、各キーワードごとに調査できます。

手順は以下です。

「検索トラフィック>検索アナリティクス」をクリック

弱点としては、Google Analyticsのようにコンバージョンの出ているキーワードを調べるといった、他の指標と一緒に分析することができません。ただ、運営しているサイトにどのようなキーワードで訪問されているか調べるだけなら、十分と言えるでしょう。

▼詳しい使い方は以下を参照

*「Google Search Consoleの「検索アナリティクス」の使い方! あなたのサイトの流入キーワードを分析する」

3.他の検索エンジンからキーワードを取得する

「Yahoo!検索」がSSL化し、Googleから検索キーワードを取得できない。ならば、他の検索エンジンからキーワードを取得する方法があります。ただし、検索のほとんどがGoogleとYahooを占めているサイトがほとんどですので、多少わかるようになるという程度のことと認識しましょう。

Google Analyticsは、設定をすることでマイナーの検索エンジンを登録することができます。その登録をすることで、キーワードの取得率を少しでも増やすのです。

登録の方法は以下の記事を参考にするといいでしょう。

4.リスティング広告で多くの配信を行い、流入キーワードを計測する

オーガニックでのキーワードを計測することはできませんが、代わりに広告キーワードで補うという方法です。

リスティング広告を出せば、クリックされたキーワードなどの検索クエリを見ることができます。それを利用して、たくさんの目ぼしいキーワードに入札して、それらの流入キーワードを分析することで「どのようなキーワードでの検索が多いのか?」をある程度予測するのです。

ただし、この方法は広告にかかるコストがかかってしまい、その他で紹介する方法をきちんと行えばあまり実用的とは言えないかもしれません。検索キーワードを取得することと、リスティング広告にかけるコストを考慮し、費用対効果に確信を持てればこの方法を使ってもいいかもしれません。

5.ランディングページを確認してキーワードを予測する

キーワードを見ることができないなら、代替案としてキーワードを予測するしかありません。その予測のためにサイトへの訪問者が最初に訪れるランディングページを利用することです。

手順としては以下のように行います。

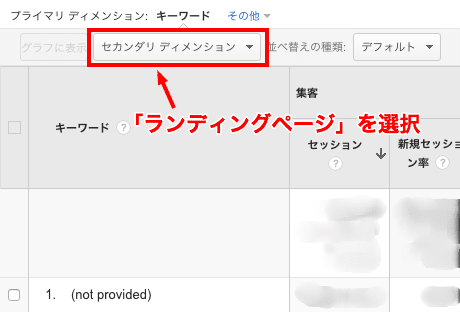

- Google Analyticsの集客>キャンペーン>オーガニック検索

- (not provided)をクリックし、セカンダリディメンション>行動>ランディングページを選択

Google Analyticsの集客>キャンペーン>オーガニック検索を選択

(not provided)をクリックし、セカンダリディメンション>行動>ランディングページを選択

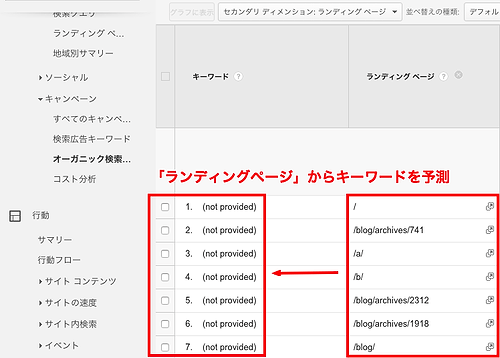

ランディングページからキーワードを予測します。

例えば、ランディングページである『データから見る2大動画配信サービス「Netflix」と「Hulu」』という記事が(not provided)となっているのですが、「Netflix Hulu」「データ Netflix Hulu」などのキーワードで検索されたのではないかと予測できます。

ランディングページの「訪問数」や「訪問時の平均滞在時間」などとも照らし合わせることで、ユーザーの意図とマッチしているかも推測することができますね。

ランディングページのURLからいちいち「どんなページだったか」確認するのが面倒な方は以下の記事を参考にしましょう。ランディングページを「ページタイトル」で表示することができます。

*参考:『「Googleアナリティクス」の「not provided」対策』

(以下2015年10月26日追記)

7.フィルタ機能を使って、(not provided)を最初から「ページタイトルで」表示させる

ランディングページを出して、キーワード予測をする他に、アナリティクス上からnot provided表記を全てページタイトルに置き換える方法もあります。

設定方法

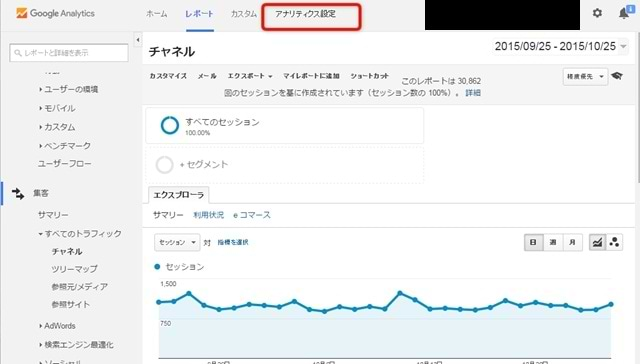

設定変更したいサイトのレポート画面で「アナリティクス設定」をクリック

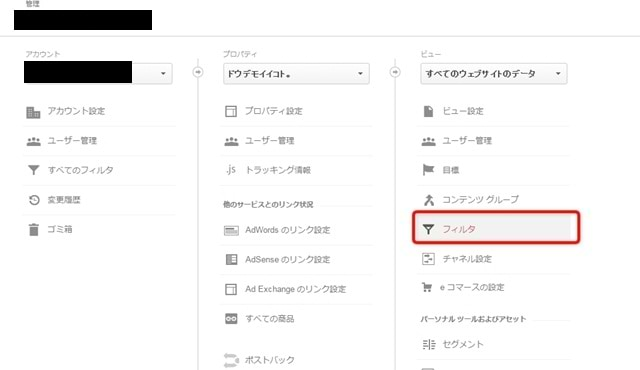

「ビュー」の中の「フィルタ」をクリック

「フィルタ」追加をクリック

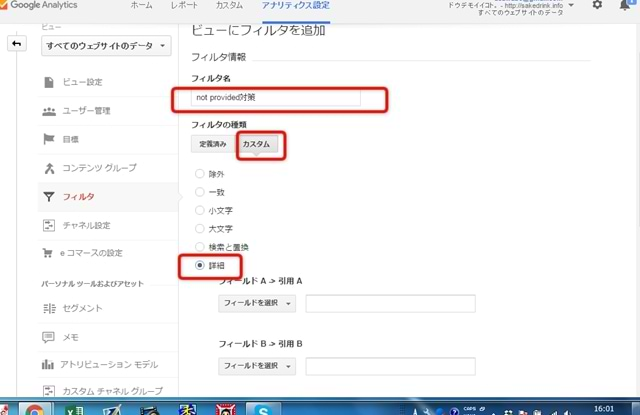

「フィルタ名」に任意の名前を入れて、「フィルタの種類」は「カスタム」を選択。「詳細」のラジオボタンを選択してください。

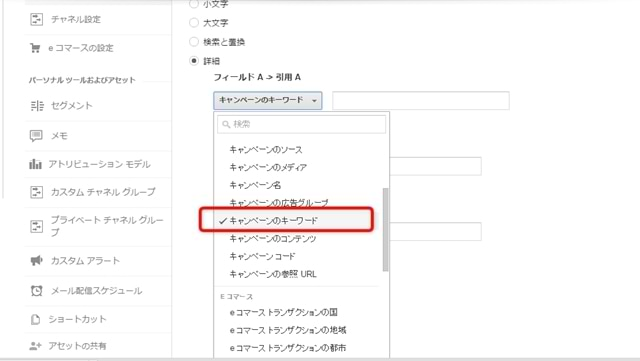

上記の画面のように、フィールドA、フィールドB、出力先を設定してください。

以下、詳細です。

- フィールド A -> 引用 Aには、

「キャンペーンのキーワード」を選択し、(not provided)を記入。 - フィールド B -> 引用 Bには、

「ページタイトル」を選択し、(.*)を記入。 - 出力先 -> 構成は、

「キャンペーンのキーワード」を選択し、NP – $B1を記入。 - 「フィールド B は必須」にチェックを入れる。

- 全て記入したら、「保存」をクリック。

※NPの部分は、Not Providedの略で入れていますが、任意に変更可能です。$B1の部分は必ずこの表記どおりに記入してください。(ページタイトルの意味です。)

上記を入力後数時間程度待つと、アナリティクスの画面上でも以下のように、キーワード部分にページタイトルが表示されるようになります。

参考サイト:「Googleアナリティクス」の「not provided」対策

※上記のページを参考に致しました。参考ページではフィルタの「フィールドA」の記述が『(.not provided.)』となっていますが、現在この記述では動かないようです。本稿のように『(not provided)』とドットなしで記述してください。

まとめ

以上、「Yahoo!検索」のSSL化とその対策について解説しました。その中でなんとかキーワードを取得したり、予測する方法を紹介したりしましたが、実際には、多くのサイト運営者はこれまでのキーワード依存から脱却するときかもしれません。

海外SEO情報ブログの中で、こんな一節がありました。

検索キーワードが取得できなくなること(まだ決まったわけでないので、「取得できなくなりそうなこと」の方が適切ですかね)は喜ばしいことではありません。でもそれほど悲観的になることもないと僕は思います。

「キーワード」ではなく「検索ユーザーの検索意図」を理解してコンテンツを作ることがいかに重要かは、SEOにきちんと取り組めている人ならおわかりでしょう。検索エンジンがセマンティック能力を向上させ、そのコンテンツが意味していることを以前とは比べものにならないくらい的確に理解できるようになってきました。特定のキーワードに固執してコンテンツを作る必要がありません。

極端にいうと、そのキーワードが書かれていなくてもそのキーワードで検索トラフィックを集めることさえ可能です。「◯◯」のキーワードで上位表示!というのは(考え方が)古いSEOと言ってもいいでしょう。

これまで、サイトを運営するにあたって、キーワードをもとにコンテンツを作ることがとても重要だと考えられていました。ただ、ここに書かれているように最も大事なことは古いSEOから脱却し「検索ユーザーの検索意図」と合致するコンテンツを作り、ユーザーニーズに即したユーザーエクスペリエンスを実現することです。

そのためにはこれから、検索キーワードだけではなく、流入後のサイト行動に着目したり、ユーザーインターフェースや広告配信の最適化などサイト全体の最適化に関して広い視野で考えなければいけなくなるでしょう。

最終更新日:2020/9/16