最近、インサイドセールスという言葉をよく耳にしませんか?

弊社は、インサイドセールス部門を立ち上げてから、1年間でアポイント数が約2倍、案件数が約1.5倍になりました。

インサイドセールス部門を立ち上げる目的の1つは、マーケティングチームとセールスチームのジレンマを解消することです。

弊社も「リードを獲得したので売ってほしい」マーケティングチームと「売れるリードが欲しい」セールスチームの架け橋になることを狙い、2017年にインサイドセールス部門を立ち上げました。

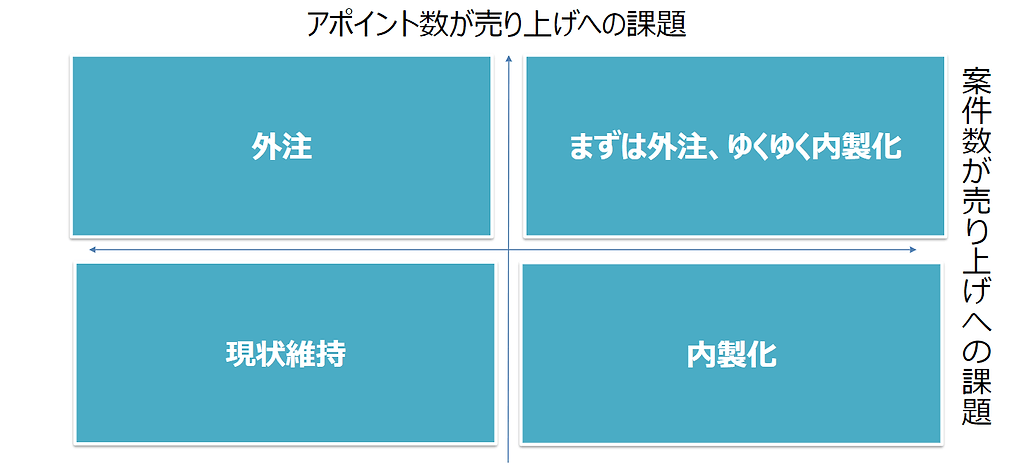

インサイドセールスを行っていると、インサイドセールス内製化の基準は何かと聞かれます。

弊社は、インサイドセールス内製化の基準として「アポイント数が売り上げへの課題になっている度」と「案件数が売り上げへの課題になっている度」を2軸にとり、下図のようなマトリクスを作成し、それを基準にどのようなアクションをすべきか決定する方法をおすすめしています。

それでは、弊社が1年間でアポイント数、案件数を激増させた、インサイドセールスの業務と施策についてみていきましょう。

※この記事は、2018年9月26日に弊社、セミナールームにて開催された「5年間で培ったBtoBマーケティングの全ノウハウを大公開」の内容を、再編集したものです。

登壇者紹介

山元 陽作(Yousaku Yamamoto)2016年入社。社内初のインサイドセールス部門(SDR)の立ち上げを担当。単一ユニットにて体系化に成功し、今年10月よりすべての社内主要サービスにおける同部門の構築、育成、発展に着手のためMiddle of Funnel Team(MOFU)を設立。

山元 陽作(Yousaku Yamamoto)2016年入社。社内初のインサイドセールス部門(SDR)の立ち上げを担当。単一ユニットにて体系化に成功し、今年10月よりすべての社内主要サービスにおける同部門の構築、育成、発展に着手のためMiddle of Funnel Team(MOFU)を設立。

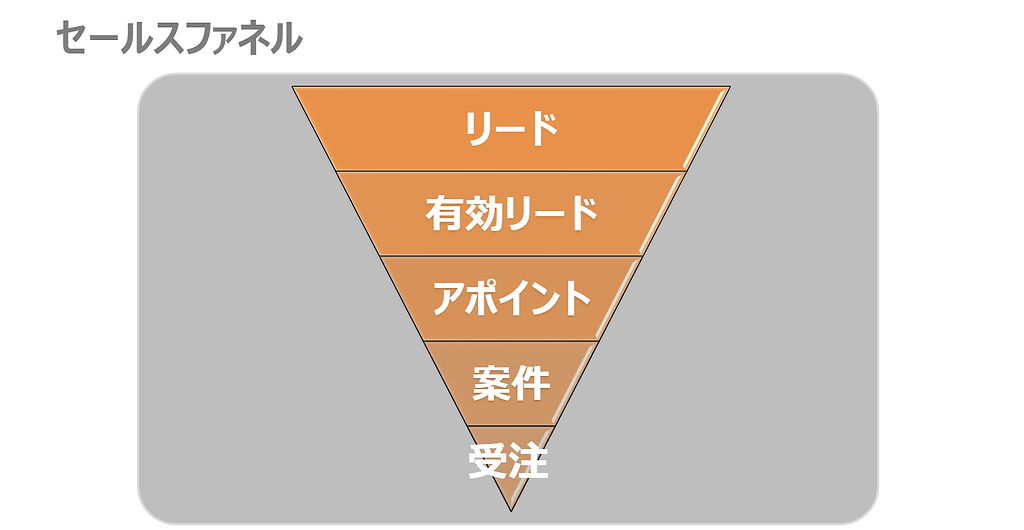

1.セールスファネルから見るインサイドセールスの業務と役割

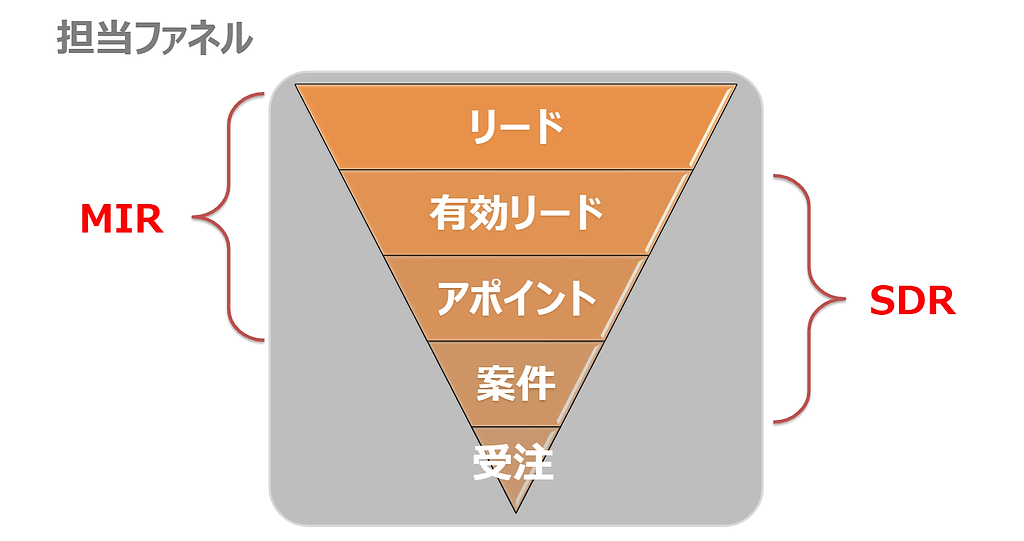

まずは、弊社のセールスファネルをご覧ください。

弊社は

リード :温度感が不明の見込み顧客

有効リード :温度感が高い見込み顧客

アポイント :営業にアサインした見込み顧客

案件 :営業が案件と判断したもの

受注 :契約を結んだもの

と、各ファネルを定義しています。

一般的なインサイドセールスの担当箇所は、リードから案件まで多岐にわたります。

しかし、弊社のインサイドセールス部門は、MIRとSDRという名前をつけた2チームに分けることで、更なる効率化を実現しています。

そのため、下図のように、MIRはリードからアポイントまで、SDRは有効リードから案件までを担当しています。

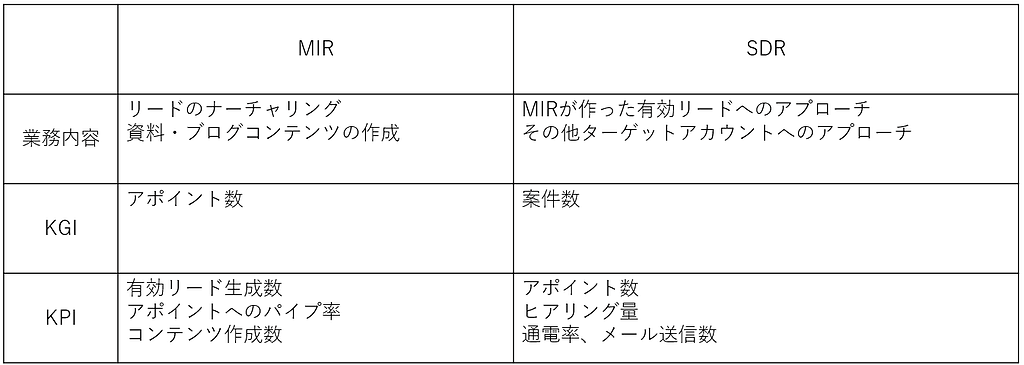

MIRとSDRそれぞれで業務内容やKGI、KPIが下表のようになります。

マーケティングチームとセールスチームの間にある仕事を担うことで、マーケティングチームにはリードの獲得に専念してもらい、セールスチームには受注することに専念してもらうのが可能になりました。

2.インサイドセールスの施策

2-1.MIRの施策

MIRとは、Marktet Intelligence Representativeの略で、インサイドセールス部門の1チームです。

主にMAを使ったリードのナーチャリング、資料・ブログコンテンツの作成を行っています。

MIRは、有効リードなどを作り、アポイントにつながるようにアクションすることが目的です。

あなたが務めている企業では、マーケティングチームの一部として存在しているかもしれません。

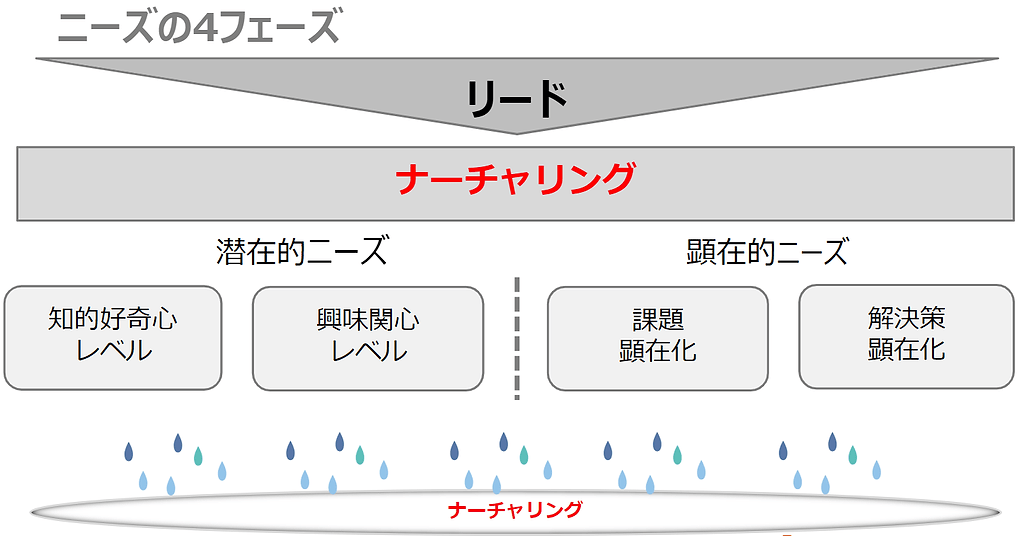

弊社は、リードからのナーチャリングを4つのフェーズに分けています。

ナーチャリングをする際に行った施策は「温度感を高める」事と「接点を増やす」事です。

施策1.温度感を高める

弊社は、SimilarWebの無料版登録をしたユーザーに対して、無料版登録をしてから1週間、コンテンツを送り続けました。

そうすることで、ユーザーの温度感が高まり、その後の架電で有料版登録されやすいのではないかと考えたためです。

しかし、この施策は失敗しました。

要因は、すべてのリードにアプローチする大前提を変えていないにもかかわらず、時間を置いてしまったためです。

具体的には、コンテンツを送っても見てくれず、MAにおいて絶対にナーチャリングが不可能な層が全体の50%いることを見落としていました。

また、1週間かけてユーザーの温度感を上げる予定でしたが、温度感が一番高いのはCV直後であることも見落としていました。

施策2.接点を増やす

温度感を高める施策で、経験した失敗を基に弊社は、接点を増やす施策を実行しました。

具体的には、過去CVしたがその後手付かずになっている休眠リードに対し1週間の中でコンテンツを4通ほど送信して、送信したコンテンツを複数通、開封した人を有効リードとして、架電します。

その結果、コールからアポイントへのパイプ率は約11%になり、無料版登録からのパイプ率である6%と比べると大きく成果が出たといえます。

さらに、ABテストとして、送信したコンテンツ内に、個人情報を入力するCVポイントを置く案と、コンテンツを複数回送信し複数回クリックしたら有効リードと認定する案を試したところ、後者のほうがアポ率が高かったです。

この結果から、情報収集目的のユーザーの存在を再確認し、「CV=温度感が高い」ではなく、短期間に複数コンテンツを見るほど緊急度が高いという仮説を立てました。

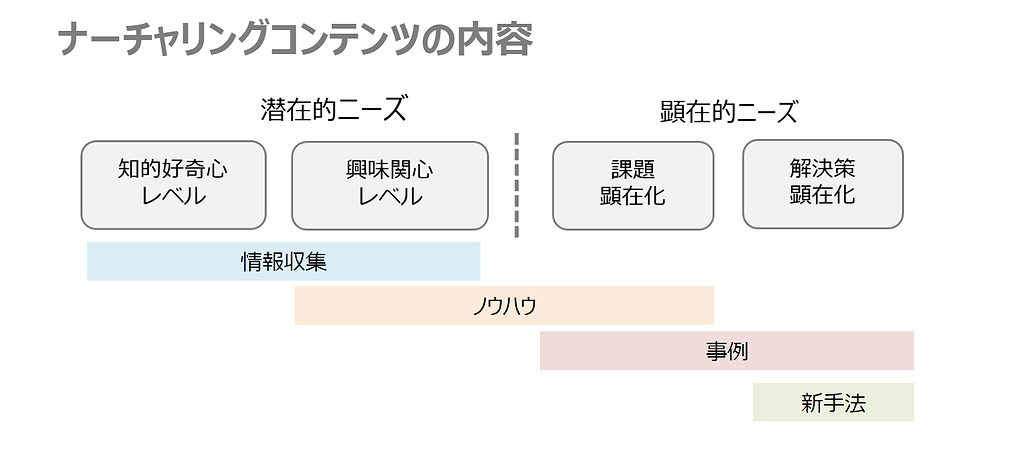

ナーチャリングコンテンツの内容は、すべてのニーズ層と接点を持つ必要があるので、「情報収集」「ノウハウ」「事例」のコンテンツが必要になります。

例えば、知的好奇心を満たすのが目的であるユーザーの場合、情報収集系のコンテンツを送っていないと、情報収集を求めてCVしたユーザーだとわかりません。

そのため、浅い内容でもいいので、コンテンツを量産することが重要です。

コンテンツを作るリソースが短期的にない企業様には、オンラインセミナーがおすすめです。

オンラインセミナーは、全国からの参加が見込め、申し込みのハードルも低いので有効な手段です。

弊社オンラインセミナーは、月に3回ほど開催し、時間は30分程度、内容はサービスの価値説明と短いデモンストレーションのみです。

短い内容では満足しない方も参加者にはいらっしゃいますが、その方こそ、まさに情報への欲求が強い方であり、温度感が高い証明になり、次に繋がります。

何よりも、オンラインセミナーに興味関心を持っている事実が大事です。

2-2.SDRの施策

SDRとは、Sales Development Representativeの略で、MIRが作った有効リードへのアプローチとその他ターゲットアカウントへのアプローチを行います。

SDRは、アポイント数やヒアリング量をベースに案件につながるようにアクションすることが目的です。

あなたが務めている企業では、セールスチームの一部として存在しているかもしれません。

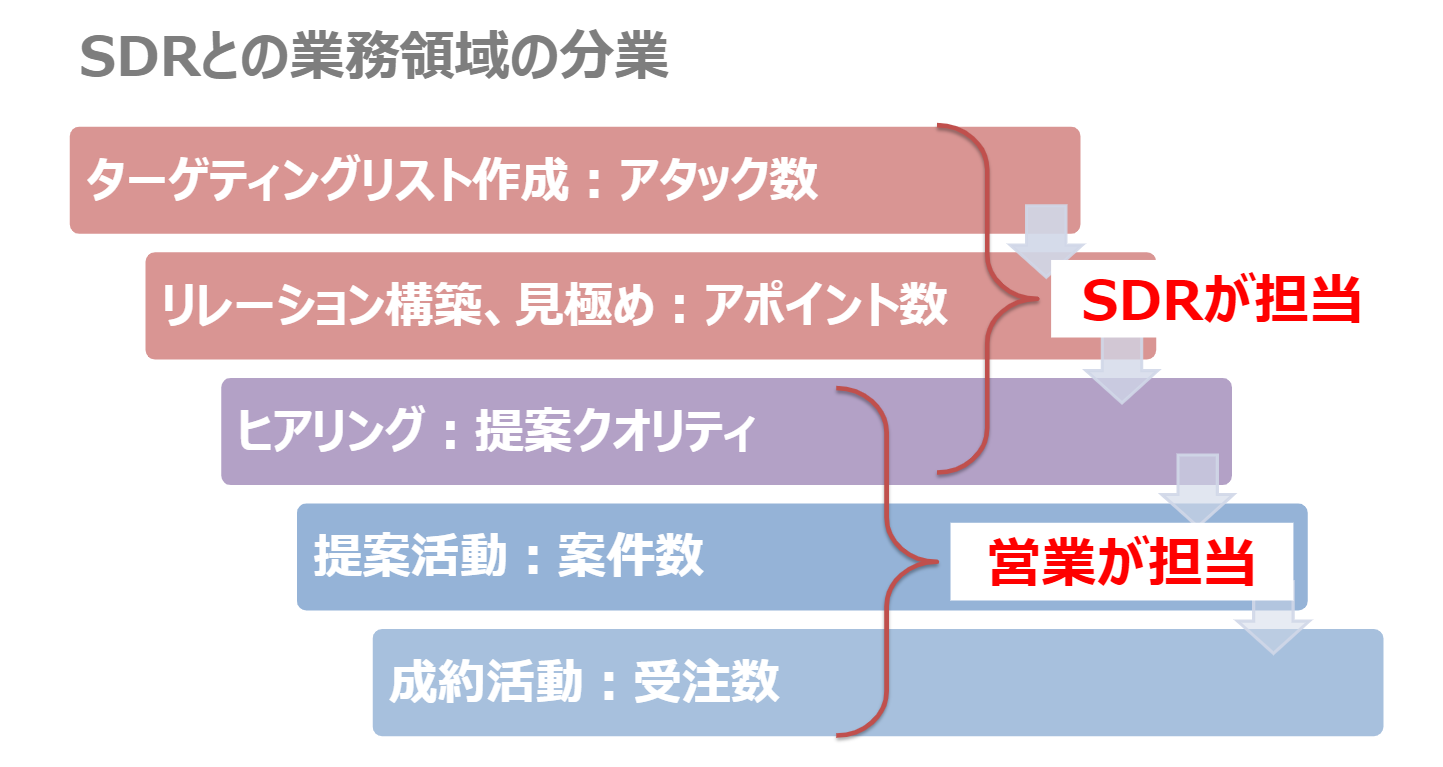

施策1.SDRとセールスチームとの分業

SDRでは、下図のように業務領域ごとにセールスチームと棲み分けをしています。

これらを全てセールスに行ってもらうと、目の前の案件に追われてリレーション構築をしている余裕がないことや、提案活動に注力しすぎて、提案活動が1段落すると次のアポイントがない、資料政策の作成時間がない、問題となるファネルごとの改善にコミットできないなどの理由で疲弊してしまいます。

また、分業化することで、各ファネルに対して時間効率が上がり、責任者が明確になり、ノウハウがたまります。

弊社の失敗例として、KPI=案件数に固執しすぎたことです。

固執したことで、案件につながりそうなアポイントしかとらず案件数が減少しました。

上位ファネルをシュリンクさせると必然的に下位ファネルもシュリンクしてしまう、当たり前のことを見落としていました。

さらに、BANT条件に固執しすぎたことも失敗の1つです。

BANT条件とは

B=Budget(予算)

A=Authority(決裁権)

N=Needs(必要性)

T=Timeframe(導入時期)

を指標として、一般的に用いられています。

しかし、弊社のテクノロジーの場合、元々見込み顧客にテクノロジー購入用の予算(Budget)があるわけではなく、テクノロジーの価値(Value)を理解していただいたうえで、予算を捻出してもらう必要があるため、この指標をサービス紹介前に握ることに、有効性はありませんでした。

そのため、金額の話はセールスチームに任せています。

施策2.社内のデータを残すルールを決める

弊社の失敗例として、活動データの記録があいまいになっており、1営業日前に連絡をした人に連絡をしてしまうなどのミスがありました。

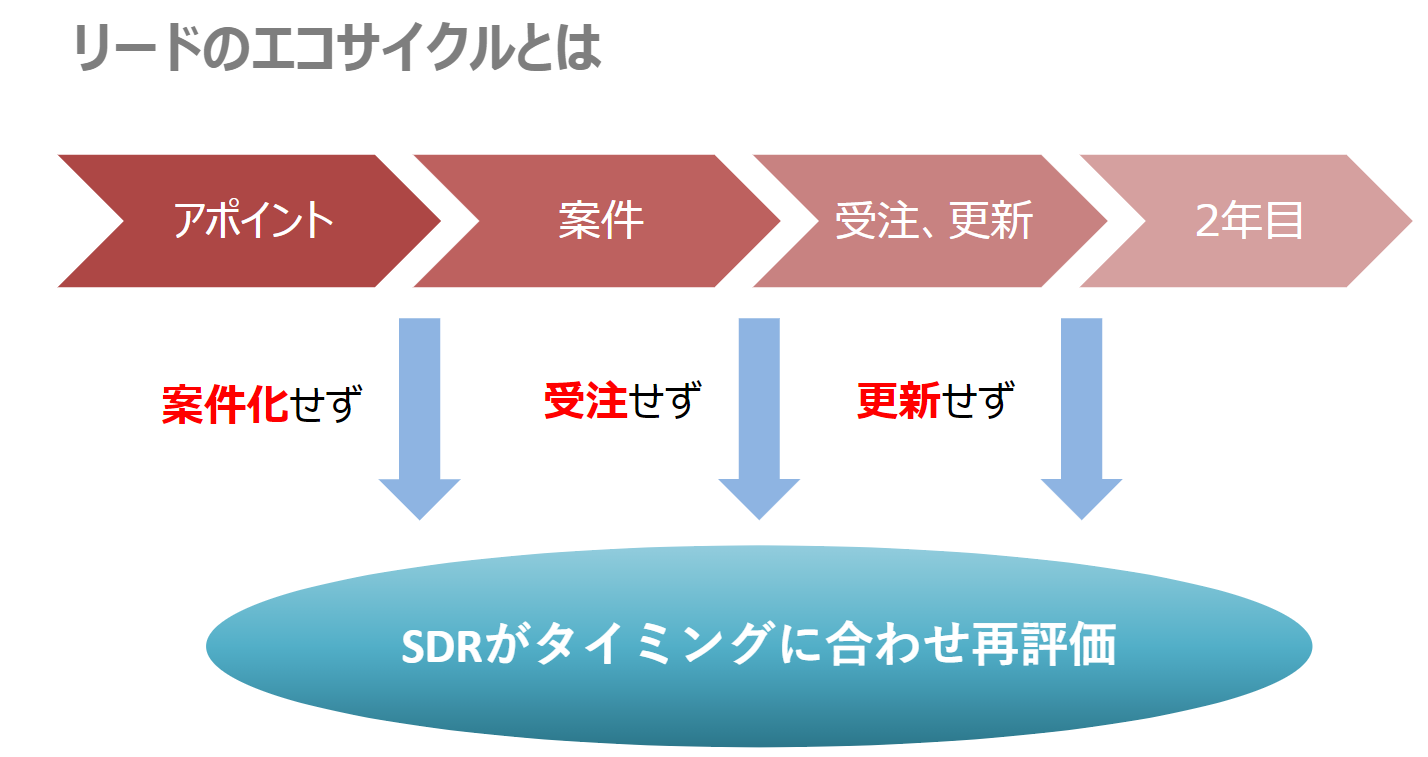

つまり、リレーション構築やリードのエコサイクルが回らなくなります。

リードのエコサイクルとは、アポイントに行ったが案件化しなかったもの、セールスに渡したがSDRに戻すべきリード、商談に行ったが他社ツールを採用された場合などの情報をSDRが吸い上げて、タイミングを見計らって再アプローチすることです。

3.最後に

弊社のインサイドセールス部門の業務内容と1年間でアポイント数を約2倍、案件数を約1.5

倍にした施策についてご理解いただけたのではないでしょうか?

インサイドセールスでお悩みや疑問がある方はお気軽にこちらからお問い合わせ下さい。