昨今、レストランを探す際にインターネットが使われるのが主流ですが、人によって情報を得る媒体は様々です。今回はタイプ別にどの様な考えでどの媒体を利用して調べているのか調査してみました。

1.都度検索はしない!情報を引き寄せてためるタイプ

都内の大学に通う大学4年生のAさん。

メイン情報収集媒体:Instagram サブ情報収集媒体:twitter、Web検索

アルバイトはレストランのホールスタッフで収入は8万円/月。

一回辺りの外食予算:約3,000円~4,000円 外食の頻度:月4~7回程度。

Not都度検索 情報は引き寄せて貯める。

日常的にInstagramを使いこなすAさん。レストラン・カフェの情報収集もInstagram上で行います。そんなAさんは、日常的に自分にとって有益な情報がInstagramに集まるように工夫しているそうです。具体的な方法はこちら。

1.Instagramでグルメ系インフルエンサーをフォロー。

2.友人がストーリーズに投稿したグルメ情報・店舗情報をコレクションに追加。

3.Twitterでバズったグルメ情報を、インスタのコレクションにまとめる。

4.おすすめ画面に、自分に適したグルメ投稿が表示されるようにするため、日常的に、おすすめ画面をチェックし、気に入ったグルメ投稿は、コレクションに分類して保存。

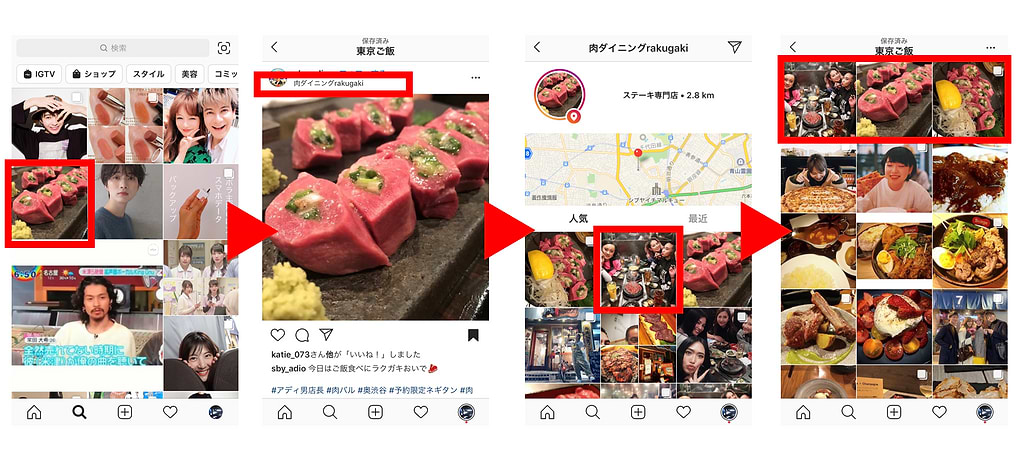

ここでコレクションに保存される投稿の基準は、「位置情報の有無」「料理の写真の質」「店内の雰囲気・お客さんの年齢層がわかる」「複数のメニューが確認できるか否か」の4点。

特に位置情報は、そこから同店舗の他の投稿も調べることができるため、かかせないそうです。

そして、実際にそのお店に行きたいとなった時のみ、お店の営業時間、価格帯等を確認するためWeb検索を行います。予算や日程等を確認すると、お店のInstagramの投稿をスクリーンショットし、友人に共有。食べログ等のスクリーンショットよりも、Instagramの投稿のほうが、美味しそうな感じが伝わるため、だそうです。

Aさんにとって、SNS上の情報とはもはや、「検索」するものではなく、「引き寄せる」ものになっています。

そこで引き寄せられる情報は、インフルエンサーや友人の発信した投稿等、様々ですが、結局ユーザーにとって、わかりやすく情報がまとまり、有益だと感じられる投稿が、ユーザーの手元に届くことが分かります。

2.食事相手によって検索媒体を使い分け

都内の大学に通う大学2年生のBさん。

メイン情報収集媒体:Instagram、食べログ

アルバイトは塾講師で収入は6万円/月。

一回あたりの外食予算:約3,000円~4,000円 外食の頻度は月3~4回程度。

仲が良い友人との食事は食べログで検索、関係性の浅い友人の場合はInstagramで検索

Bさんは、食事に行く相手によって、下記のように情報収集先を変えるそうです。

同じサークルに所属する仲の良い友人:食事の質・味を重視し食べログで検索

年に数回食事に行く、関係性の浅い大学の友人:おしゃれさを重視しInstagramで検索

盛り上がりを担保するインスタ映えなお店探し

関係性が浅い友人との食事は、話が盛り上がらない可能性等があるため、共通の話題がなくてもお店の雰囲気で盛り上がれるよう、インスタ映えなお店を選ぶそう。そのため、インスタ映えな情報を検索することに適したInstagramで情報収集をしています。

電車での移動中等の隙間時間に、Instagramのおすすめ画面から、気になったお店をコレクションに保存。また、友人が行った美味しそうなお店もInstagramで検索し保存。また、目的地が決まっている場合は、「#目的地の駅名+カフェ」「#目的地の駅名+グルメ」等で検索し、より詳細な情報を集めます。

一方、関係性が深い友人との食事に求めることは「食事の美味しさ」。

ランキングやスター評価、口コミ等で、よりその美味しさの判断をしやすい「食べログ」でお店探しをするそうです。食べログで検索をする際のキーワードは「地名・駅名、値段、料理の種類(例:ピザ等)」。

おしゃれさや雰囲気を重視する際はInstagramで検索し、高級料理や確実な質を求める際は食べログ等の口コミサイトと、各媒体において、求められる情報が全く違うことが分かります。

3.活動地域は新大久保、タピオカ大好き女子の検索

直近1年間で50店舗以上のタピオカ巡りをしたという、タピオカ好きな大学3年生のCさん。

メイン情報収集媒体:Instagram サブ情報収集媒体:食べログ、Retrip、Web検索

アルバイトはカフェスタッフで収入は9万円/月。

一回辺りの外食予算:約3,000円~4,000円 外食の頻度:月8~10回程度。

彼女も日常的にInstagramで情報を引き寄せ溜める環境作り

Cさんも最初に紹介したAさんと同じく、Instagramに情報が溜まる環境作りをしています。

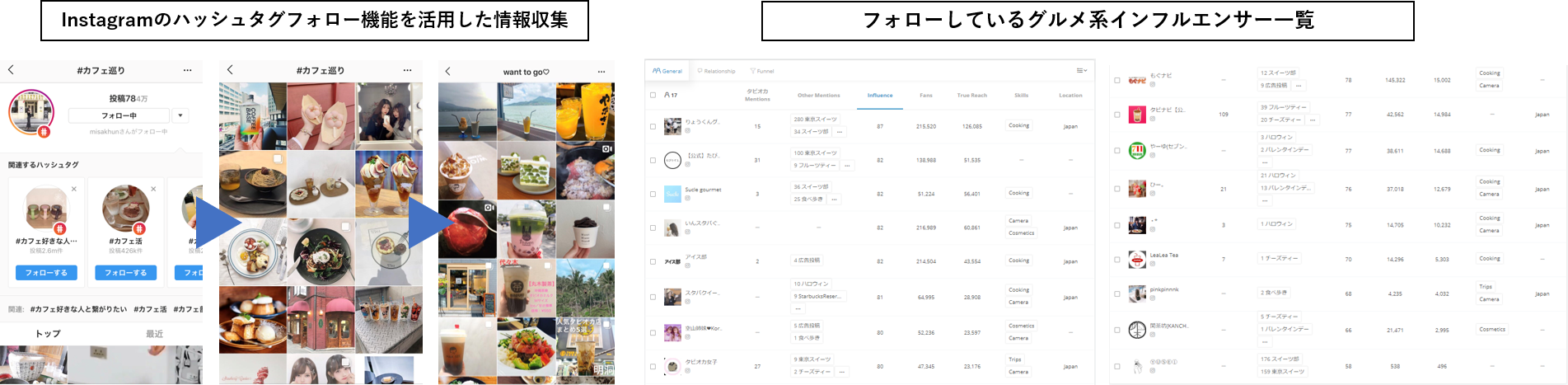

まず、Instagramのハッシュタグフォロー機能で、下記のキーワードをフォロー。

「#タピオカ」「#新大久保グルメ」「#カフェ活」「#韓国料理」「#カフェ巡り」。気になる投稿があれば、Instagramのコレクションに保存。また、20名近いグルメ系のインフルエンサーをフォローし、インスタ映えなグルメ情報を日々引き寄せています。

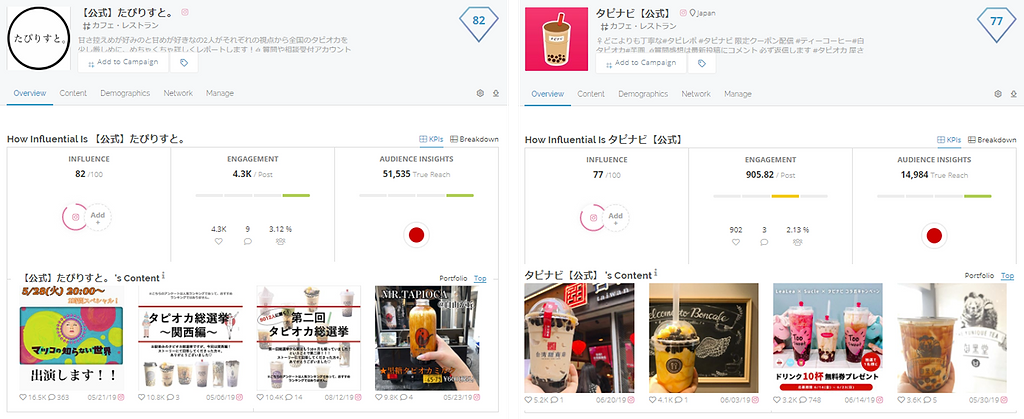

タピオカに関する情報収集ー「#タピレポ」と呼ばれる口コミを重視

タピオカ情報を集めるときは、Instagramでタピオカに特化したインフルエンサー、アカウントをフォロー。下記アカウントの「#タピレポ」と呼ばれるタピオカに関する口コミ投稿をチェックし、評価をみて、気になるものがあれば、お店に足を運ぶそうです。

4.全方位から情報収集する食べログVIPユーザー

メイン情報収集媒体:食べログ

サブ情報収集媒体:Instagram、Web検索、知り合いの美容師(口コミ)

一回辺りの外食予算:約5,000円~ 外食の頻度:週4回程度。

食べログを活用し、食通なユーザーのInstagramアカウント探し

食べログに口コミを数100件/年、投稿した結果、食べログVIPユーザーとなったDさん。

もちろん、グルメ情報の収集時は、食べログ有償版で評価の高いお店をピックアップします。

食べログで店舗を検索し、気になる口コミがあれば、その投稿者をチェック。

投稿者がInstagramアカウントを紐づけている場合は、Instagramでフォローし、その食通アカウントが紹介するお店に行くそうです。

Web検索では、ランキングまとめサイトに掲載された全店舗を食べログで再検索

また、Web検索をすることも。「場所+メニュー」で検索をかけ、「おすすめ10選」のようなまとめサイトから、お店を探します。そして、見つけた店舗情報は食べログで再検索。お店のInstagramアカウントがあれば、Instagramでも情報を確認。

新店舗は口コミで情報収集

開店したばかリで、まだ食べログ上の口コミが集まっていないお店に関しては、直接会った人の口コミを重視します。その地域の美容師さんから「ここ美味しかったよ」等の声を聞くと、食べログの評価は低くとも、美味しいお店に出会うことができるそうです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

検索時に上位に情報があがることはもちろん重要です。ただし、記事にあった「日常的に情報を引き寄せためる」傾向では、よりユーザーに近い距離にあるインフルエンサーの発信情報や、友人の口コミ(UGC)等の重要性が増してきます。SNS上でのおすすめ画面に操作されていることにためらいを感じない世代へのアプローチには、より身近に情報に触れられるような仕組み作りが重要ではないでしょうか?

また、今回のインタビュー対象者は「食べログ」を中心に利用していましたが、実はGoogleマップと飲食店口コミ情報を連携した「Googleレビュー」にも注目が集まっています。現在地情報から飲食店を検索でき、道案内も兼ねている点で、利便性も高く、今後よりチェックすべき存在となっていくでしょう。