※本記事は2017年6月21日に投稿した内容をもとに2024年のトレンドに合わせ再編集したものです

こんにちは、ギャプライズの今本です。

2005年の『ブルー・オーシャン戦略』の出版以来、ビジネス界では「ブルー・オーシャン」という言葉が広く用いられてきました。この戦略は、競争の激しい既存市場(レッド・オーシャン)から脱却し、未開拓の市場空間(ブルー・オーシャン)で新たな価値を創造することを目指します。しかし、2024年現在、市場環境は大きく変化しています。デジタルトランスフォーメーションの進展、サステナビリティへの関心の高まり、そして社会的責任の重視など、新たな要素がビジネスの成功に不可欠となっています。

この記事では、ブルー・オーシャン戦略の基本概念を再確認し、2024年の市場環境におけるその適用方法を探ります。特に、デジタル化とサステナビリティの観点から、この戦略がどのように進化しているかを見ていきます。また、象徴的な事例であるシルク・ドゥ・ソレイユの成功を振り返りつつ、現代の視点でその教訓を再解釈します。これにより、読者は2024年の市場動向に合わせたブルー・オーシャン戦略の適用方法を理解し、自身のビジネス戦略に活かすことができるでしょう。

デジタルトランスフォーメーションとブルー・オーシャン

2024年現在、デジタルトランスフォーメーションはビジネスのあらゆる側面に革命をもたらしています。この変革は、ブルー・オーシャン戦略の適用においても重要な役割を果たしています。デジタル化により、企業は従来の市場の枠組みを超え、新たな価値提案とビジネスモデルを創出する機会を得ています。

目次

デジタル化による新たなビジネス機会の創出

デジタル技術の進化は、顧客の行動やニーズを深く理解することを可能にし、それに基づいた新しいサービスや製品を開発する機会を提供しています。例えば、ビッグデータの分析、AIの活用、そしてクラウドコンピューティングの普及は、市場の未開拓領域を探る新しい方法を提供しています。これらの技術を活用することで、企業は従来の競争相手とは異なる価値を顧客に提供し、新たなブルー・オーシャンを創造することが可能です。

テクノロジーを活用したバリュー・イノベーションの事例

デジタル技術を駆使したバリュー・イノベーションの具体的な事例として、オンライン教育プラットフォームの台頭が挙げられます。従来の教育市場は地理的な制約や物理的なリソースに依存していましたが、オンラインプラットフォームはこれらの制約を取り払い、どこにいても学べる環境を提供しています。これにより、教育市場における新たな需要が生まれ、従来の教育機関とは異なる顧客層を引き付けることに成功しています。

サステナビリティとイノベーション

2024年のビジネス環境では、サステナビリティは単なるトレンドではなく、企業戦略の核心部分となっています。ブルー・オーシャン戦略においても、環境持続可能性や社会的責任は重要な要素です。これらを取り入れることで、企業は新たな市場機会を探り、競合との差別化を図ることができます。

環境持続可能性を取り入れたブルー・オーシャン戦略

サステナビリティへの取り組みは、顧客にとっての価値を高めると同時に、新しい市場セグメントを開拓する機会を提供します。例えば、再生可能エネルギー、エコフレンドリーな製品、サステナブルなサプライチェーンなどは、環境に配慮した消費者にアピールし、従来の市場では見過ごされがちなニーズを満たします。これらの取り組みは、ブルー・オーシャンを切り開く上での重要な要素となり得ます。

社会的責任とビジネス成長の両立

社会的責任を重視することは、企業のブランド価値を高め、顧客の信頼を獲得する上で不可欠です。例えば、公正取引や地域社会への貢献は、企業のイメージを向上させ、新しい顧客層を引き付けることができます。また、社会的責任を果たすことは、従業員のモチベーション向上や才能の引き付けにも寄与し、結果としてビジネスの成長を促進します。

戦略キャンバスの現代的適用

ブルー・オーシャン戦略の中核をなす「戦略キャンバス」は、企業が自身の市場位置と競合他社との比較を視覚化するための強力なツールです。2024年の市場環境において、このツールはさらに進化し、新たな市場機会の発見に不可欠な要素となっています。

戦略キャンバスの基本的な使い方

戦略キャンバスでは、業界の重要な競争要因を横軸に、それらの要因に対する企業のパフォーマンスを縦軸に配置します。これにより、企業は自身の強みと弱み、さらには競合との差別化ポイントを明確に把握することができます。この分析を通じて、未開拓の市場領域や改善の余地がある分野を特定することが可能になります。

市場動向を反映した戦略キャンバスの例

デジタル化やサステナビリティの進展を考慮に入れた戦略キャンバスは、これらの要素を競争要因として取り入れることが重要です。例えば、エコフレンドリーな製品開発、デジタルサービスの提供、顧客体験のデジタル化などが新たな競争要因として加わります。これらの要因を戦略キャンバスに組み込むことで、企業は現代の市場環境における自身の位置をより正確に把握し、新たなブルー・オーシャンを発見するための洞察を得ることができます。

ブルー・オーシャンを切り開いたシルク・ドゥ・ソレイユ

では、ブルー・オーシャン“戦略”とはどのようなものなのでしょうか?

ひと言で言えば、ブルー・オーシャン戦略とは、さきほど定義したブルー・オーシャンをビジネス領域として切り開き、これまでにない新しい需要を生み出すための戦略です。

『ブルー・オーシャン戦略』では、この象徴的な事例として、斜陽産業のサーカス業界において売上を一気に伸ばしたシルク・ドゥ・ソレイユの例が挙げられています。

具体的には、シルク・ドゥ・ソレイユ以前のサーカス業界は以下の3つの問題が生じていました。

- 客を集める花形パフォーマーに人気が集中してコストが高騰

- 子ども向けのエンタメが無数に提供されていることで、観客数の減少

- 動物愛護団体からのサーカスへの反発

このままではそれぞれのサーカス団が競争していても、あまり旨みには乏しいのが現状です。

しかし、シルク・ドゥ・ソレイユはそんな既存のサーカス業界の枠から外れた戦略(つまりはブルー・オーシャン戦略)を実行します。既存のサーカスでは出し物同士の間に関係性がなかったところに「ストーリー性」の導入をしたり、これまで子ども向けで安かったチケットを演劇と同じ水準、つまりは従来のサーカスの数倍に設定。従来の市場で闘うことを放棄し、今までとは全く異なる価値を提供したことで、高価格・高利益を実現したのです。

▼参考記事

3分でわかる『ブルー・オーシャン戦略』「『差別化』と『低コスト』で新しい市場を切り拓く」

ブルー・オーシャン戦略の土台となる「バリュー・イノベーション」

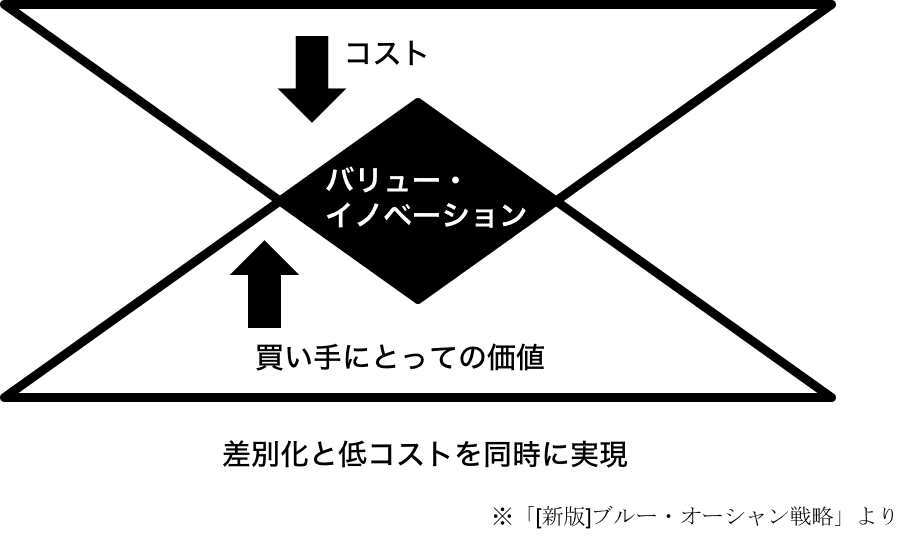

またブルー・オーシャン戦略を理解する上で大きく影響するのが「バリューイノベーション」という概念です。

バリューイノベーションとは、コストを下げながら、同時に買い手にとっての価値を高めることで、企業と買い手双方にとっての価値が飛躍的に高まった状態のことをいいます。

具体的に、シルク・ドゥ・ソレイユに当てはめてみると、シルクはストーリー性の導入や、テントなどの設備の刷新などで買い手の価値を高めるとともに、費用のかかるサーカス界のスターに頼らないショーを行うことでコストカットを行いました。

この差別化と低コストの両方を追及することで、バリューイノベーションが実現するのです。ブルー・オーシャン戦略の特徴はこの差別化と低コスト化の両方を同時に狙うところにあります。

なぜ?改めてブルー・オーシャン戦略なのか?

ここまでブルー・オーシャン戦略の概観をご説明しましたが、改めてなぜこのタイミングでブルー・オーシャン戦略なのでしょうか?

『新板ブルー・オーシャン戦略』の監訳者序文には次の3つが挙げられています。

- 理由1:いま日本で注目されている事業・企業は、軒並みブルー・オーシャン型である

- 理由2:バリュー・イノベーションを起こすための、実践的なアプローチが示されている

- 理由3:これからの不確実性の時代を切り開くのは、ブルー・オーシャン戦略である

一つ一つの説明をすると長くなってしまうため、ここでは理由1についてのみ考えてみます。

ここ10数年の間で、日本ではたくさんの「既存のビジネスの枠組みを変える」サービスが生まれました。ざっと挙げるだけでも、様々なものが考えられます。

- 受験サプリ(現:スタディサプリ) ➔ 受験勉強は予備校の教室で行うものという枠から外れ、予備校に通えない受験生を取り込み新市場を創造

- JINS PC ➔ 高価格が当たり前だったメガネ業界に、低価格かつシンプルな価格設計を導入。かつ、「メガネは視力の悪い人のためのもの」という市場の常識を大胆に引き直した

- ライフネット生命 ➔ 販売チャネルをネットに絞り込み、ネット生保という新たな市場を切り開いた

これらを改めて眺めてみると、すべてブルー・オーシャン戦略と合致する事業であり、これまでの「市場の境界を引き直して」躍進しているビジネスといえます。

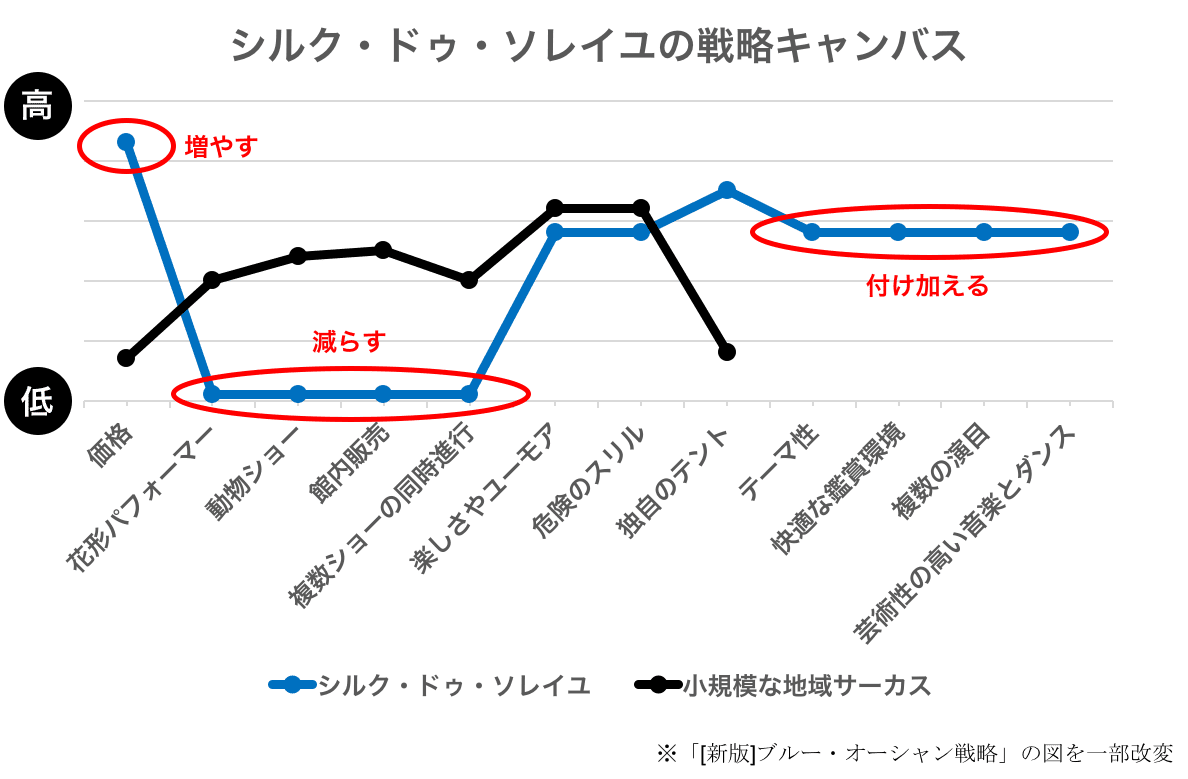

ブルー・オーシャン戦略の分析ツール①:戦略キャンバス

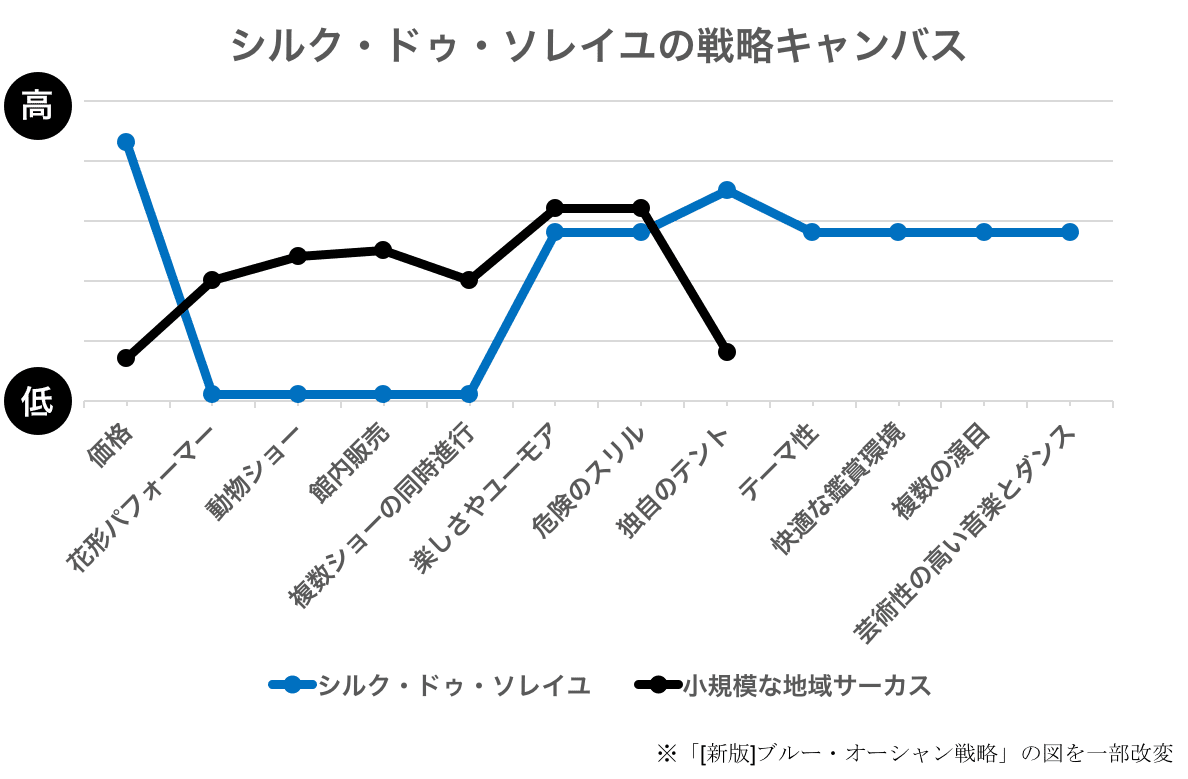

ブルー・オーシャン戦略を実行する上で不可欠なのが、「戦略キャンバス」という分析ツールです。このツールは、企業が自身の市場位置を視覚的に理解し、競合との差別化ポイントを明確にするのに役立ちます。

ブルー・オーシャン戦略を実行する上で中心的な役割を果たすのが、「戦略キャンバス」という分析ツールです。このツールは、企業が自身の市場位置を視覚的に把握し、競合との差別化ポイントを明確にするのに非常に有効です。

「戦略キャンバス」の描き方とその重要性

戦略キャンバスの作成では、業界の主要な競争要因を横軸に、それに対する自社のパフォーマンスを縦軸に配置します。この視覚的な表現により、企業は自社の強みと弱み、そして競合との比較を一目で捉えることができます。

戦略キャンバスの活用方法

戦略キャンバスを用いることで、企業は市場内での自己位置を客観的に評価し、どの領域に焦点を当てるべきかを明確にすることができます。また、競合との比較を通じて、市場における独自の価値提案を見つけ出すことが可能になります。この分析は、未開拓の市場領域を発見し、新たなブルー・オーシャンを創造するための基盤となります。

シルク・ドゥ・ソレイユのチャートを改めて見てみましょう。横軸に「価格」や「花形パフォーマー」「館内販売」などの競争要因を並べ、既存のサーカス団を評価すると、どの点に投資をし、どのような点で顧客メリットを打ち出しているのかが一目瞭然です。

ブルー・オーシャン戦略の分析ツール②:4つのアクション

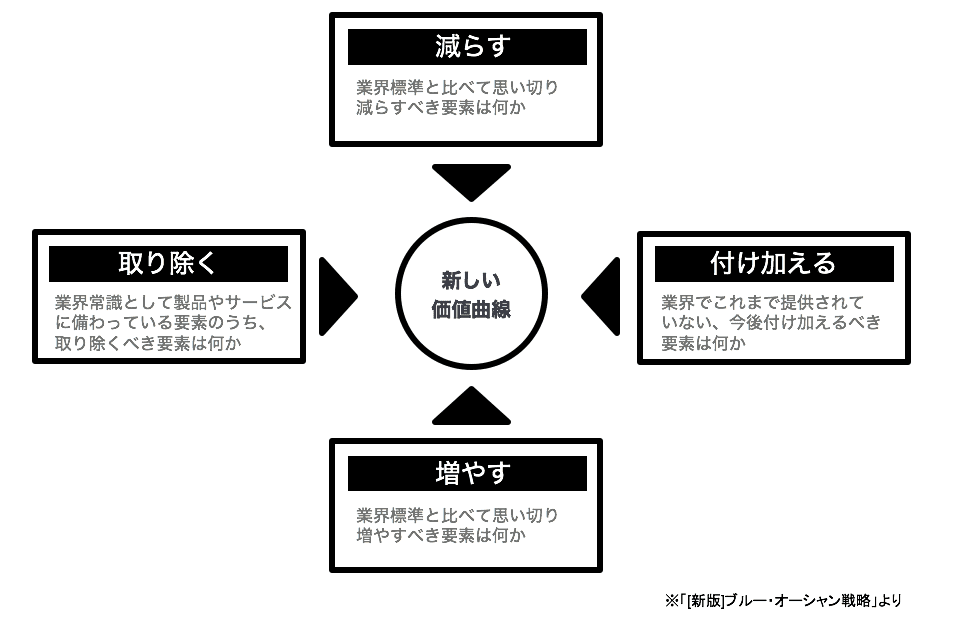

ブルー・オーシャンを切り開くためのもう一つの重要なツールが、「4つのアクション」フレームワークです。このアプローチは、企業が市場での差別化とコスト削減を同時に追求するための具体的なガイドラインを提供します。

「4つのアクション」の現代的な意味合い

-

- 取り除くべき要素: 今日の市場では、過剰な機能や非効率なプロセスを取り除くことが重要です。デジタル化により、不要な物理的インターフェースや複雑な手続きを簡素化することが可能になっています。

- 減らすべき要素: コスト削減と顧客体験の向上のバランスを見極めることが重要です。例えば、サステナビリティを重視することで、不必要な資源の使用を減らし、環境への影響を低減することができます。

- 増やすべき要素: 顧客の期待を超えるサービスや製品の特徴を増やすことで、市場での差別化を図ります。デジタルツールを活用して顧客体験を向上させることが一例です。

- 新たに付け加えるべき要素: これまで市場に存在しなかった新しい価値を提供することで、ブルー・オーシャンを創造します。例えば、AIやビッグデータを活用したパーソナライズされたサービスが挙げられます。

4つのアクションの実践的な意義

「4つのアクション」フレームワークを適用することで、企業は市場での独自の立ち位置を確立し、競合との差別化を図ることができます。このプロセスは、従来の市場の枠組みを超え、未開拓の市場領域に新しい価値を生み出すための基盤となります。

これらのアクションをシルク・ドゥ・ソレイユの例で改めて考えてみましょう。

シルク・ドゥ・ソレイユは、業界で標準的に行われてきた「花形パフォーマー」や「動物ショー」「複数ショーの同時進行」を減らし、「テーマ性」や「快適な鑑賞環境」などを付け加えることで、「価格」を増やすことを実現しています。

このように戦略キャンバスで描いた自社と他社の価値曲線を眺め、4つのアクションをもとに顧客価値を変革することで、ブルー・オーシャンを切り開くことができるのです。

最新の成功事例と教訓

ブルー・オーシャン戦略を理解し、適切に適用するためには、最新の成功事例とそこから学べる教訓を知ることが不可欠です。2024年の市場環境では、特にデジタルイノベーションとサステナビリティを中心にした事例が重要です。

2024年におけるブルー・オーシャン戦略の成功事例

新しい技術や市場動向を取り入れた企業の事例を紹介します。例えば、サステナブルな素材を使用したファッションブランドの台頭や、AIを活用したカスタマイズ可能な健康管理アプリなどが挙げられます。これらの企業は、従来の市場の枠組みを超え、新しい顧客ニーズに応えることで市場に新たな価値を提供しています。

失敗事例から学ぶ重要なポイント

成功事例だけでなく、失敗事例から学ぶことも重要です。例えば、市場のニーズを正確に把握せずに新技術を導入したがために顧客からの反応が得られなかったケースや、サステナビリティを謳いながら実際のビジネスプラクティスがそれに沿っていないために信頼を失った例などがあります。これらの事例からは、市場のニーズを深く理解し、一貫性のある戦略を展開することの重要性が学べます。

まとめ:2024年のブルー・オーシャン戦略

この記事を通じて、ブルー・オーシャン戦略が2024年の市場環境においていかに進化し、適用されているかを見てきました。デジタルトランスフォーメーション、サステナビリティ、社会的責任の重視など、現代の市場動向を取り入れたブルー・オーシャン戦略は、企業にとって新たな成長機会を提供します。

今後の市場動向と戦略の方向性

今後の市場は、技術の進化と消費者の意識の変化により、さらにダイナミックに変化していくでしょう。企業は、これらの変化を敏感に捉え、柔軟に戦略を調整する必要があります。ブルー・オーシャン戦略を適用する際には、市場の深い洞察と、持続可能で革新的なアプローチが求められます。

読者へのアクションプランと提案

ブルー・オーシャン戦略を自社のビジネスに適用するためには、まず現在の市場環境を正確に理解することが重要です。戦略キャンバスや「4つのアクション」フレームワークを活用して、自社の強みと市場の機会を明確にしましょう。また、サステナビリティやデジタルイノベーションを戦略の中心に据え、新たな価値提案を模索することが重要です。最後に、常に市場の動向を監視し、柔軟に戦略を調整することで、未開拓の市場を切り開くことができるでしょう。

この記事が、2024年の市場環境におけるブルー・オーシャン戦略の理解と適用に役立つことを願っています。常に市場の変化に目を光らせ、革新的なアプローチで新たなビジネスチャンスを掴むための一助となれば幸いです。