こんにちは、MarTechLab(マーテックラボ)編集長の勝見(@katsuminr)です。

・セミナー開催16回

・外部イベント登壇2回

・展示会出展3回

1人マーケ状態(※1)の中、直近9ヶ月で実施したオフライン施策です。

しかし、様々な企業の方に実態をお伺いすると「1人マーケ状態」は特別なことではありません。

そのため今回は、

・第1章で、1人マーケで意識していること

・第2章以降で、どのように施策の意思決定をしているか?

・失敗、成功した実体験をもとにした企画時のポイント

についてご紹介します。

「今まさに1人で悩んでいる」「これから担当する予定」という方に少しでもお役に立てば嬉しいです。

ちなみにオンライン施策については「【CPA全公開】2,000万円BtoBのFacebook広告に投資してわかったこと」にまとめていますので、是非合わせてご覧ください。

(※1)TOFU(Top of the Funnel=リード獲得)を私、MOFU(Middle of Funnel=リードナーチャリング、見込み顧客獲得)は別のメンバーが担当しています。

1.「1人マーケ」のよくある悩みと対策

「マーケティング」って何やっているの?の声

これはマーケターに限らず多くの方が経験あるのではないでしょうか。

「●●(職種)って何やっているの?」

オフライン施策をやっていると、うっかり便利なイベント屋さんに見られたりします(笑)

基本的に人は

・自分が経験したこと

・自分が関わっていること

以外の仕事は「何やっているかわからない(想像できない)」ケースがほとんどです。

社内で役割を担っているのが1人である場合、その傾向は強くなります。

私の対処方法

■とにかく社内向けに情報発信をする

1日1本以上、社内で役に立ちそうな情報があればピックアップして共有しています。必ずしも毎回メンバーから反応はないですが、意外と目は通していて「以前共有していたECサイトの事例ってなんだっけ?」と後で聞かれたりします。「なんとなく情報知っていそうだから勝見に聞いてみよう」というポジションを意識しています。

■リード獲得施策における継続可否は、インサイドセールスと一緒に決める

アポ・案件化率など定量的な情報だけではなく、実際にお客様と電話してどんな反応があったのか?を聞きながら施策方針を微調整しています。

「作業」と「仕事」の両立

「作業」と「仕事」について、私は次のように定義しています。

【作業(さぎょう)】

業務を分解したときの最小単位のToDo

例)

・展示会申込書を記入する

・セミナールームを予約する

・運営に必要な備品を段ボールに詰める

【仕事(しごと)】

目的・目標を成し遂げるための行動

例)

・今期の予算を投資する施策策定

・イベントあたりの投資対効果の試算

・新規リードを1回で50人以上集客できるセミナー企画

「作業」は、分解すれば1つ1つのタスクはシンプルです。

誤解を恐れずいれば、誰でも絶対できるタスクです。

もちろん若手社員やインターンなどに協力を仰ぐこともありますが、全員主業務があるため自分の手を完全に離れることはありません。

できるだけ「仕事」をしたい、そう思っても月によっては50%以上作業に費やされます。

私の対処方法

■企画は机の前でやらない

机にいるときは「作業する」時間に当てています。企画アイデアは、移動中やメンバーとの会話の中で思いついたことを書き留め、形にしています。

■悩む時間を極限まで減らす

判断ができないのは「情報が足りない」状態です。そこで時間をかけることは、”考えている”のではなく、ただ”(なんとなく)悩んでいる”だけです。そのため「まず判断材料を集める」ことに集中し、それでも足りないときは「判断できる人」を探します。

見失いそうになる全体最適

弊社では約10種類程度のマーケティングテクノロジーを取り扱っています。

テクノロジー別にセールス・CS(カスタマーサクセス)体制が組まれているため、マーケティングもそれぞれの特性に合わせた施策を実施しています。

しかし一方で、本来重要なのは「ギャプライズがお客様にとってどんな課題解決ができるか?」という点です。

目の前の業務に忙殺されてしまう時も、常に自分に問いかける必要があります。

私の対処方法

■お客様に会いに行く

幸運にも、導入いただいたお客様にインタビューさせていただく機会があります。そこでは弊社のサービス以前に、お客様が何を目指し・何を実現したいと考えているのかお伺いするようにしています。

2.外部イベント登壇の意思決定プロセスと結果

第2章からは、具体的な施策ノウハウについてご紹介していきます。

これまで弊社は、外部イベント(※2)にスポンサーとしてほぼ登壇していませんでした。

今回新しく取り組んだのは、「オンラインで解決できない課題」が生まれたためです。

(※2)本記事では、スポンサー枠として登壇するイベントを指します。

オンラインで出た課題をオフラインで解決

こちらの記事「目標達成率141%!BtoBで昨対リード数9倍を実現した3つのメソッド」にある通り、KPIの一つリード数に関しては一度増加させることができました。

しかし次に課題になったのが「ターゲット企業のリードが少ない」という点です。

ターゲット企業の選定は、

・過去実績からバリューを提供できること

・既に利用されているツールとの親和性

が基準です。

その上で、「デジタル領域に投資しているか?」など直近の動向を掛け合わせたものです。

年商については、デジタル領域への投資額が多い場合は提案可能になるケースもあるため、参考値として見ています。

広告訴求を変更することでターゲット企業割合の改善を狙いましたが、大きな変化を起こせません。

そこで、外部イベントへの登壇スポンサーを検討することにしました。

ちなみに会社から追加予算は出ません。

「(予定していた)広告予算を削ってイベント登壇をする」

という方針変更です。

過去登壇テーマ・参加企業を分析し意思決定

多数開催されている外部イベントから、「予算内で」「課題解決できる」イベントを探すために重要視したポイントをご紹介します。

スポンサープランの選び方

開催後何件のリード共有を受けられるかは、イベント主催の方針やスポンサープランによって分かれます。

例えば、イベント全日の来場者リスト/イベント1日分の来場者リスト/自社登壇セッションの申込リストのみ/共有はなし(自社で名刺交換した数)、といったパターンです。

今回私が選んだのは「自社登壇セッションの申込リストのみ」。

予算上の観点もありますが、「戦略を立てやすい」という点が大きなポイントです。

目的はリード獲得ではなく、あくまでターゲット企業と接点を作ること。

自社の目的と照らし合わせて最適なプランを選ぶことが重要です。

実施の判断軸

まず初めに見るべきは

1)過去イベント参加者(企業・部署)

2)過去他社が登壇しているテーマ

です。

・そもそも過去参加者のうち、ターゲット企業割合はどの程度いるのか?

・上記参加者はどういったテーマで集客されているのか?

・他社と並んだとき、わかりやすく強みを打ち出せるのか?

を分析します。

今回、過去イベント参加者のうち約30%がターゲット企業、登壇テーマも弊社の強み十分打ち出せる傾向でした。

オンライン施策ではターゲット企業割合が約10%程度、訴求によってはそれ以下であったため、過去接触できていない企業・担当者と出会える可能性が上がります。

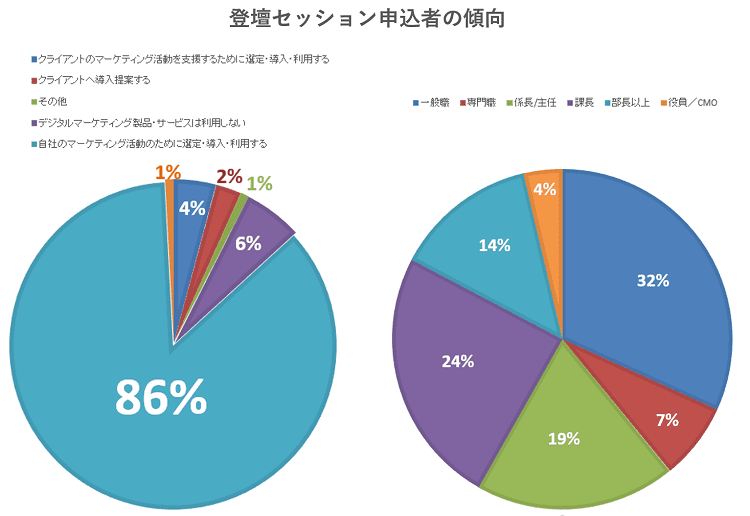

今回の施策結果

・獲得リスト数「席数の200%」という目標を達成(登壇セッション席数×200%)

・ターゲット企業割合31.4%

・参加者満足度79%

<登壇セッションへの申込者の傾向>

※イベント参加者全体の傾向とは異なります。あくまで弊社登壇セッションへの申込ベースです。

「自社のマーケティング活動のために選定・導入・利用する」が86%

「部長以上、役員/CMO」が18%

また、今回セールスメンバーのアイデアをもとに1つ実験しています。

会場で来場者全員配布されるチラシに、下記QRコードを付けました。

個人的に、「本当に見られているのか?」と懸念している会場配布チラシ。

・チラシ経由のホワイトペーパー、配布総数に対して3%がダウンロード

・「サイトからお問い合わせ」「後日開催セミナー申込」など、ダウンロード者の13%が次のステップへ

・登壇セッション申込者との重複は約6%程度

という結果でした。

この取り組みは、チラシを改良して継続実験します。

決め手はセールスとの連動

どれだけ分析・計画しても「本当に成功するのか?」という不安は消えません。

そのため、「本当に実施した方がいいのだろうか?」と判断に迷うことも正直あります。

決め手になるのは「セールスとの連動」です。

これは外部イベントに限らず全ての施策に通じる点ですが、いくらマーケティング担当としてやったほうがいい!と思っても、インサイドセールス・フィールドセールスから賛同・納得が得られなければ効果は半減します。

一気通貫で取り組む体制をまず作ることが必要です。

今回、インサイドセールスチームが事前に考えてくれた施策の一部は下記です。

■登壇セッション参加者:

└資料ダウンロードした人

アンケート結果に合わせ、アポ打診orセミナー招待

└登壇セッション申込のみ

アンケート結果によってアポ打診対象か判断

アポ打診しない人には、御礼メールと参加意図に合わせたコンテンツ送付orセミナー招待

■登壇セッション不参加者:

開催報告レポートコンテンツを送付し、セミナー招待

3.セミナー企画と運営のポイント

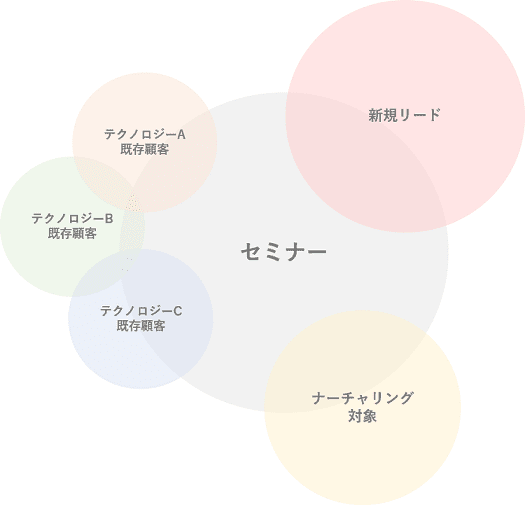

セミナーの役割

セミナーの役割は一般的に

・新規リード獲得

・ナーチャリング

・既存顧客向け

といった点が上げられます。

私が担うセミナーにおいては、新規リードをはじめ、ナーチャリング対象・既存顧客にも興味持ってもらえる内容にしています。

イメージとしては下記のような図です。

「設定テーマがぶれるのでは?」と思われるかもしれません。

弊社の特徴的なところですが、冒頭でも申し上げた通り取り扱いテクノロジーが約10種類あります。

「既存顧客」と一言でいっても、「テクノロジーA既存顧客」「テクノロジーB既存顧客」「テクノロジーC既存顧客」・・と様々です。

そのため意識していることは、新規・既存という枠よりも「企業様のフェーズごとに、陥りやすい課題に対してアプローチする」という点です。

この考え方はもちろんオンラインでも実施しており、下記のような「フェーズで分かる!サイト改善やることマニュアル」といったホワイトペーパー制作も実施しています。

主な開催形式

・自社開催

・共催

・クライアント登壇型

・企業訪問型(※3)

があります。

手法として「どれが一番効果がいい」と判断するものではなく、年間通して役割を決めて運営することが重要です。

<例>

・自社開催→いつでも誰でも基本が学べるセミナー

・共催→より広い解決提案ができるセミナー

・クライアント登壇型→最新取り組み事例の紹介セミナー

・企業訪問型→企業の実情に合わせた課題解決型セミナー

定期的な自社開催は現在オンラインセミナーに移行し、インサイドセールスが企画・運営しています。

■市場・競合分析ツール活用オンラインセミナー

■自社EC強化の新しいカタチ!UGCマーケティングオンラインセミナー

(※3)主に大企業向け。全グループ会社を集めて講演を行う形式など。

失敗から学んだ集客で重要な2つのこと

私が実際に、背筋が凍り付いた体験をもとにお伝えします。

失敗1.ハウスリストから集客できない

弊社の集客手法は大きく2つ、

・ハウスリストへのメルマガ

・SNS(Facebook、Twitter)広告

を活用しています。

恐らく社内にいる多くの人が

「ハウスリストに投げれば、すぐ埋まるでしょ?余裕でしょ?」

と思っているのではないでしょうか。

ちなみに私は、「メルマガ経由が集客目標の2~3割」という状況に陥ったことがあります。

(もちろん何度かタイトルやメール文変えて改善しました)

なぜか?

失敗したあと振り返ってみると、集客対象属性がハウスリスト内で少なかったという結論に至りました。

集客対象は、業界や担当者の役割以外に「(セミナーテーマに応じた)特定の課題感を持っている企業・その担当者」という設定をします。

今回の場合、「ハウスリストにおける●●業界の●割は、この課題が刺さる状態だ」という私の仮説が外れたのが要因です。

つまり本来そのセミナーは、

・ハウスリストで別のナーチャリング施策が前段で必要であった

もしくは

・開拓したい属性を狙う施策として、広告集客をメインで実施する

と企画段階で詰める必要がありました。

今考えると「当たり前だな」と思うのですが、当時は気づけていませんでした。

一方で、ハウスリストから「一瞬で席が埋まる属性」もいます。

それはリスト属性とテーマがマッチしたからであって、毎回万能なわけではありません。

そのため重要なのは、企画段階でどの集客手法で何割集めるか毎回試算することです。

失敗2.開催前3週間切っての集客はつらい

上司や先輩から「とりあえずこのセミナー企画立ち上がったから、あとお願い!」と振られた経験、ありませんか?

さらに、その時点で開催日程がほぼ決まっている経験、ありませんか?

さらにさらに、開催前1ヶ月を切っている経験、ありませんか?

しつこくてすみません(笑)

セミナー自体の失敗ではありませんが、当初わたしは上記の場合でも「苦しいけどなんとか頑張ろう!」とやり続けた結果、精神的肉体的に消耗するという体験をしました。

「セミナーやりましょう!」となってから実際の集客開始までには

・企画方針決め

・タイトル、登壇詳細決め

・登壇者の写真、プロフィールなど情報取得

・セミナーページ構成作成

・セミナーページ構築(コーディング)

・集客用バナー、メール作成

というステップが存在します。

無理な日程設定してしまうと、一気に準備スケジュールが破綻します。

もちろん、受注まで見越した会社としてセールスとしてのスケジュールも大事です。

しかし集客できなければ意味がありません。

振られても現実的なスケジュールは絶対に譲らず調整する、

もっと突き詰めると、「そのセミナー、本当に必要ですか?」と投げ返す勇気も重要です。

——————————–

<基本スケジュール(弊社の場合)>

・企画開始は開催の最低1ヶ月半前

・企画詰めは最低1週間半、セミナーページや集客準備に最低1週間

・集客開始は開催の最低1ヶ月前

・申込ボリュームが多いのは開催の3週間前

・集客目標は開催1週間前にクリア(理想、困難なケースも正直あり)

——————————–

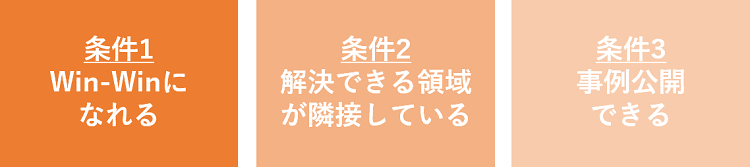

共催企画で必要な3つの条件

自社開催のみでは参加者属性が広がりにくいので、弊社では積極的に共催セミナーを企画しています。

これからお伝えするのは、様々な企業様と企画させていただき学んだポイントです。

(組ませていただいた担当者様、本当にありがとうございます!)

条件1.Win-Winになれるか?

まず最初にすり合わせることは

1)どんなターゲットを狙っているか?

2)各社のセミナー開催目的

です。

1)どんなターゲットを狙っているか?

例えば同業界を狙っていたとしても主なセールス対象が、

・A社→情シス担当者

・B社→マーケティング担当者

と異なる場合があります。

この時点で、1つのテーマでセミナー集客するのは困難だ、と判断できます。

一案として、どちらかの担当者を集客できればOK・後は社内で紹介してもらおう!というアイデアは出せますが、かなりハードルが高い施策なのでオススメできません。

2)各社のセミナー開催目的

・新規リード獲得を目的としているか?

・1回何人以上集客したいのか?

をすり合わせます。

例えばここで、

・A社→リードというよりブランディング効果狙いたい、1回100名以上

・B社→セールスにパスする新規リード獲得、ターゲット絞り込んで1回30名程度

と目的にギャップがあると、企画方針や集客方法が大きく変わるため注意が必要です。

条件2.解決できる領域が隣接している

例えば

・A社→広告集客最適化

・B社→サイト改善

と一連の流れになる状態です。

「コンバージョンを最大化したい」というターゲットがいた場合、各フェーズで得意領域を活かして組むことが可能になります。

一方、

・A社→サイト集客(純広告)

・B社→サイト集客(運用型広告)

は一見役割分担できていますが、予算の出所が同じ可能性が高いので注意が必要です。

セミナーに来た参加者が「結局どっちを強化したほうがいいんだろう?」と迷う原因になります。

条件3.事例公開できる

基本的に、企業側からだけのメッセージでは参加者は納得しません。

一番の理想は、共催する両社サービスを導入しているお客様がいて活用事例を公開できるというケースです。(なかなか、ありません!)

そのため、セールスやCS(カスタマーサクセス)の協力のもと、事例を集めコンテンツ化しておくことが重要です。

——————————–

<共催打ち合わせの初回アジェンダ(最大1時間想定、弊社の場合)>

・各社サービス紹介 ※得意領域のすり合わせ

・セミナー開催の目的

・今狙いたいメインターゲット

・既存の顧客層

・公開できる事例

・過去開催セミナーの傾向 ※成功したセミナーテーマの共有など

・想定集客人数

・開催時期と場所

上記すり合わせの上、開催決定したら進行スケジュール引きます。

——————————–

成功率を上げる運営2つのポイント

ここで「成功」というのは、

・最大限集客できていて

・次のステップのために必要なコミュニケーションを参加者と取れている状態

です。

運営ポイント1.セミナールーム下見の重要性

なんだそんなこと?と思われるかもしれません。

私が毎回反省や後悔するのが、実は会場を活用しきれないケースです。

外部会場を借りる場合、サイト上の写真や情報だけで決めていませんか?

大事なのは、

1)アクセスのわかりやすさ

2)会場の最大収容人数の確認

です。

1)アクセスのわかりやすさ

「駅徒歩5分」といっても、経路がわかりづらい会場はあります。

参加者が迷わず行ける案内方法を確認します。

2)会場の最大収容人数の確認

例えば、「スクール形式最大60名(1机3人掛け×20机)」と書いてあった場合、実際の定員は何人にすべきでしょうか?

机1台3人掛けを、全台きっちり誘導するのは至難の業です。

実際は、机1台2人(真ん中の椅子は荷物置き)という使われ方がほとんどです。

ケース1:比較的会場が広い場合

机1台2人×20台=40名

ケース2:会場が狭く間隔調整したい場合

机1台2人×18台=36名

このように、会場に応じて最適人数を計算する必要があります。

また加えて、

・椅子を追加でレンタルできるか?

・会場に”椅子だけ”並べた時に、MAX何人入るか?

も確認したほうがベストです。

もし、予想以上に集客がうまくいった場合は定員を引き上げたいですよね。

その際、上限値を確認しておくと素早く判断をすることができ、機会損失を防ぐことができます。

運営ポイント2.参加者対応はセールスに任せる

当初、運営は最少人数で実施していました。

準備+セミナー本番+撤収を含めると、最低4時間は拘束されるためです。

考えが変わったのは、セールスリーダーが登壇するセミナーでの出来事です。当日運営に他のセールスメンバーも4~5人関わっています。

参加者が座った席をチェックする(休憩時間や終了後に声をかけるため)取り組みに対して、セールスメンバーが自主的に下記のような改善活動を行っていました。

■1回目

-実施方法

・参加者全員の座席チェックする

・受付の横に2名担当を置く

-結果

・結果8割程度しかチェックできなかった

・終了後全員と話すことは不可能

■2回目

-実施方法

・セールス1人につき4~5名ターゲットを決めてチェック

・対象者が受付にきたら、担当者が席まで案内する

-結果

・ターゲット100%チェックできた

・終了後も集中してアプローチでき接触率が向上

客観的に見ても明らかに2回目の方が会話も盛り上がっていました。

正直私は一言もアドバイスしていないので、彼らの改善力とスピードに驚きました。

それ以降、可能な限り当日運営はセールスに任せるの方が成功率が上がると考えています。

4.まとめ

「1人マーケ」と強調していますが、もちろん多くのメンバー・お客様の力を借ることで実施できています。

本当にありがとうございます。

今回は、外部イベント登壇とセミナー企画に焦点を当ててご紹介させていただきました。

展示会出展については、別の機会に書きます。

本記事のまとめです。

■外部イベント登壇

・目的を明確にする

・過去登壇テーマ、参加企業を分析し意思決定する

・決め手はセールスとの連動、一気通貫の体制を作る

■セミナー企画・運営

・企業様のフェーズごとに陥りやすい課題をテーマに設定

・上司からのムチャ振りはそのまま実行しない

・どの集客手法で何割集めるか毎回試算する

・共催企画は3つの条件をチェック

・セミナールームを下見し最大限活用しよう

・当日参加者対応はセールスに任せる

——————————–

<基本スケジュール(弊社の場合)>

・企画開始は開催の最低1ヶ月半前

・企画詰めは最低1週間半、セミナーページや集客準備に最低1週間

・集客開始は開催の最低1ヶ月前

・申込ボリュームが多いのは開催の3週間前

・集客目標は開催1週間前にクリア(理想、困難なケースも正直あり)

<共催打ち合わせの初回アジェンダ(最大1時間想定、弊社の場合)>

・各社サービス紹介 ※得意領域のすり合わせ

・セミナー開催の目的

・今狙いたいメインターゲット

・既存の顧客層

・公開できる事例

・過去開催セミナーの傾向 ※成功したセミナーテーマの共有など

・想定集客人数

・開催時期と場所

上記すり合わせの上、開催決定したら進行スケジュール引きます。

——————————–

お伝えしたノウハウは、あくまで現時点の情報です。

決してベストではありません。

「1つのイベント・セミナー開催で、1つ以上実験」をモットーに今後も取り組んでいきます!