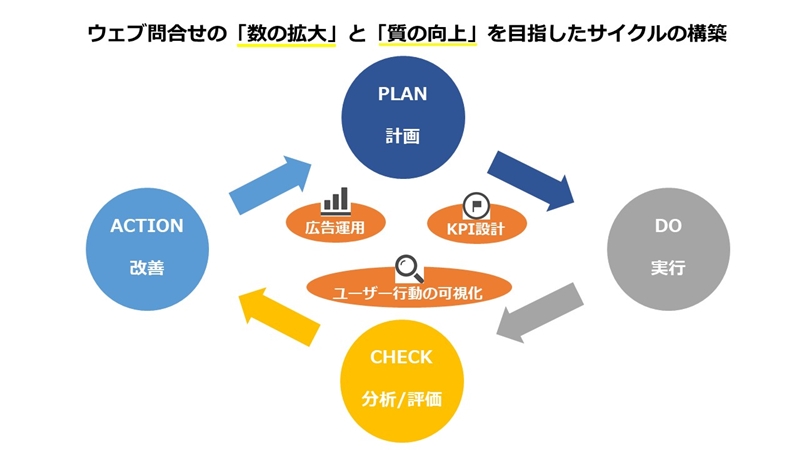

神奈川・横浜を中心に年間300棟の注文住宅をてがける株式会社タツミプランニング様。今回ギャプライズは、顧客体験プラットフォームContentsquareや、マーケットインテリジェンヌテクノロジーSimilarweb、UGCマーケティングテクノロジーYOTPO、広告運用など、複数のテクノロジーを掛け合わせながら、集客から来訪ユーザーの動きの可視化、課題の洗い出し、改善案の提案などのフローを一気通貫で担い、PDCAを実行していく全体的なマーケティング活動に参画させて頂いております。

今回はプロジェクトを取りまとめている執行役員で経営企画・管理本部本部長の石井様にインタビューを行いました。

インタビューした方

株式会社タツミプランニング

執行役員 経営企画・管理本部 本部長

石井 利幸氏

目次

1.担当者紹介と事業内容

ーこんにちは。本日は宜しくお願いします。

よろしくお願いします。

―あらためてタツミプランニングの事業内容と、石井様の業務、チームなどについて簡単に教えてください。

タツミプランニングは、木造建築の事業を展開しています。

木造建築の中では、注文住宅、分譲住宅、アパートの3事業に分けて事業展開しています。

私の業務内容は、経営企画・管理本部(経営戦略部、経理・財務部、人事部、総務部)を統括しています。

経営戦略部の統括をしているため、部門全体にも関与しており、PL・BSの最適化に向けて部門横断プロジェクトのマネジメントもしております。部署横断をしている今回のプロジェクトも私が担当をしております。

2.フラットな立ち回りだから活きたファシリテーションスキル

―石井様のキャリアも教えていただけますか。

私は、2018年6月までは、経営コンサルティング会社に勤めており、2018年7月からこのタツミプランニングに参画をしました。

経営コンサルティング会社にいたときは、2年間ほどほぼ常駐型の経営企画室代行業務を行っていたので、特定の業務というよりも、横断型でプロジェクトを同時に動かしていました。

―当時のスキルで今に生きているものはありますか。

プロジェクトファシリテーションのスキルでしょうか。

企業って規模と共に縦割りになる部分が生じる事は、ある程度避けられないと思うのですが、サービスはたいてい一気通貫で行いたいわけです。そうすると大なり小なり部署間での溝が発生します。溝埋めは企業にとって大変重要で、横断的解決が必要となります。私は全体を俯瞰して分析を行い、それぞれの知識を生かすためにファシリテーションを活用して、意見を統合する役回りを担っています。

―非常に難易度と重要度の高い業務ですよね。

そうですね。専門性をもって横断する立ち回りだと逆に入りにくかったりもしますし。今回は特にバックボーンを持たず、フラットに聞きながらバランスをとれる立場だった点がうまく活かせたポイントだったかなと感じています。

3.問い合わせ件数が月1件→全体の15%まで改善するまで

プロジェクトの目的とターゲット

―では今回のプロジェクトに関して、サービスのターゲット層と、当初課題を教えてください。

注文住宅のターゲットは、30代中盤から40代中盤ぐらいの夫婦、子供一人~二人で住宅の一次取得層(初めて購入する層)です。課題、というより目的はオンラインの強化です。

元々、住宅展示場及び仲介会社からの紹介で契約棟数を上げておりましたが、さらに契約棟数を増加していくために、集客動線の構築を行いたいと考えておりました。

複数のテクノロジーサービスを導入した背景も、当初より必要なものは一貫性をもちたいと考えていたので、同じ会社で必要なものをそろえたという経緯です。

プロジェクト開始前はWEBからの問い合わせ件数は、およそ月に1件とか2件でしたが、おかげさまで現在は全体の15%位の所まで来ています。

可視化できていない指標を【見える化】する重要性

―集客導線が増やせており良かったです。

約1年ほど経過しているプロジェクトなので紆余曲折があったかと想像できます。

いままでにどんな変化がありましたか。

まず、見るべき重要指標の変化がありました。

我々が獲得したい問い合わせとは、連続した複数指標のつながりの結果です。運用をしていく中で、問い合わせが成立する過程には、まだ可視化できていない指標があるなと気づきました。

実はそこを浮彫にしないと本当の意味でのKPIのKeyは見つける事ができないのですが、いわゆるネット記事などオンライン上で言われているKPIってある程度固定化されている印象があって、形骸化しているなと感じました。

実際このプロジェクトもいわゆる一般的な指標で開始したのですが、問い合わせ数を増やすためには、現状見えないところを可視化し、パラメーターをコントローラブルにしていくことが必要であると徐々にわかってきました。

―いわゆるコンバージョンに影響を及ぼすエンゲージメント指標だったり、コンテンツ読了率のようなユーザーの熱量の可視化ですかね。

おっしゃる通りです。

もちろん当社としても前例もありませんし、プロジェクトメンバー間でもすり合わせるのが非常に難しいところでした。

事業を見るうえで、コストのシビアな線引きをして戦わなければいけないので、こういった見えない指標を可視化していく作業は非常に重要です。できる限り限界値まで攻めたいので。

―なるほど。手探りの中でもわかってきた状況ですか。

実際現状で言いますと、だいぶ見えてきました。この3月まででかなり可視化できたので、4月からはそれぞれのツールを使い、PDCAサイクルを実行していくフェーズにたどり着いたと思っています。

テクノロジーとはPDCAのCを可視化する手段である気づき

また別の大きな気づきとして、当初はツールありきでプロジェクトはスタートしたのですが、なかなか思うようにパフォーマンスが出せてないと感じる日々が続き、ある時ふと経営に当てはめて考えてみようと思ったんです。

まず目標を決め、現状とのギャップを埋めるための必須項目を明確にしたのちひたすらDoする。Doフェーズになると行動量がある程度比例して成果がでるのは当然のセオリーですが、ツールとはPDCAのCを可視化する手段として活用するものだなとあらためて気づいたのです。当たり前ですが、ツールそのものは全然重要ではない。

その気づきがあってからGoalまでのプロセスを分解して再構築し、指標毎にどのツールで分析できるのかを当てはめていきました。

オンライン上でのマーケティングの役割は、いままでリアルだけでやっていたセールスの受注確度をいかに高めていけるか、手作業だった優良顧客の振り分け作業などをはぶいて、うちの良さだけをシンプルに伝えたら受注できるようにする事なんです。

この一連のPDCAを通じて可視化と効率化をしていく重要性は、今回のギャプライズさんとのプロジェクトでの気づきです。

ダッシュボードを使って複数のKPIの推移を管理

―人間だと工数の限界がありますし、人によって分析するスキルの濃淡がありますからね。

高い確率で優良顧客を獲得し、営業と引き合わせる事こそがマーケティングの本質ですよね。ここで発見できたポイントを現在サービスサイトのリニューアルにも生かす事ができています。

競合比較がなくなる事で、オンライン問い合わせの質が向上

―実際セールスプロセスの変化はありましたか。

端的に言いますと、競合がいなくなりました。

当初は、オンラインの問い合わせでもハウスメーカーさんや工務店さんと競合比較されることがありました。彼らは価格訴求や安心安全での訴求が多いのですが、我々は【自己表現】というドメインでやっており本来は彼らとは全く違うものです。ただ単純に伝わってないのだなって気が付きました。

リスティングやInstagramを使ったSNS訴求、サイト改善での取りこぼしを防ぎながら、事例やポリシーを発信し続ける事で、自然と「こういう家に住みたいな」とか「こういう人たちに話をしたら実現しそうだな」という感情を想起することができるようになり、セールス側からは、オンラインの問い合わせは受注しやすくなったとの声が取れています。

―WEB問い合わせもらっているユーザーは、共感をしてくれているという事ですね。

おっしゃる通りです。

4.どこまで深く、たくさん挑戦できるか。ギャプライズとだから実現したこと

共に作り上げられたPDCA

―今後集客導線を行ううえでオンラインの割合をどれくらい増やしていこうと考えていますか

受注の貢献割合で考えると、全体の3割を取っていこうという話になっています。今は15%程度なので割合としては倍ですね。

―今後ギャプライズに期待している事は。

今までの過程を経て、ともに作り上げてきたPDCAのフレームワークを実施していく事に非常にわくわくしています。施策に落とし込みながら、どこまで深く多くできるか。気持ちとしてはここからがスタートだなと感じています。

これまでの道のりも、ギャプライズさんの今のメンバーだからこそ、たどり着けたと思っています。

―…ありがたいお言葉です。我々も楽しみです。

一気通貫でやりたいを実現できるチーム

私は今回のプロジェクトを通じて、はじめて依頼側としてお金をはらってサービスの受け手となりました。色々試していくつかの業者にお金を払う中で、あらためてこの業界の有象無象のプレイヤーの多さ、セグメントの複雑さを感じました。

言語が全部サービス提供側の論理とプロダクト主体で会話してくるので、情報格差でやられるなと感じました。本当に欲しいサービスを選ぶ為には受け手側のリテラシーが重要であると。

逆にこれだけ複雑だからこそ、提供側のサービスは局所的になってしまうものだなと理解もできました。

→テクノロジーも強烈なスピードで進化しますし、企業もマーケットもどんどん変化していくので全体俯瞰の難しさを我々も日々感じています。

業界の難しいところですよね。あらためて依頼側とサービス提供側の温度感をそろえる事の難しさを知りました。だからこそ温度や目線を揃えられているプロジェクトはなかなかできない事なのだなと、多くの業者と話をしたからこそ感じています。

我々のやりたいの実現に向けて推進する事ができるこのメンバーで、ぜひこれからもプロジェクトを進行していければと思います!

―こちらこそです! 貴重なご意見もありがとうございました!