こんにちは。ギャプライズ鎌田と申します。

私が所属するコンサルティング部では2018年10月から2020年の4月までの1年半で2,229本のABテストを実施してきました。

実施したABテストの勝率は50%と一定の確率で結果を出せているのですが、その中でも稀に大きな成果を上げるテストが出てきます。

そしてそういったテストには一つの共通項があるのです。それは、

「ユーザーの気持ちになりきって考えた施策かどうか?」

です。そんなことかと思われるかもしれませんが、実は非常に難しいことです。

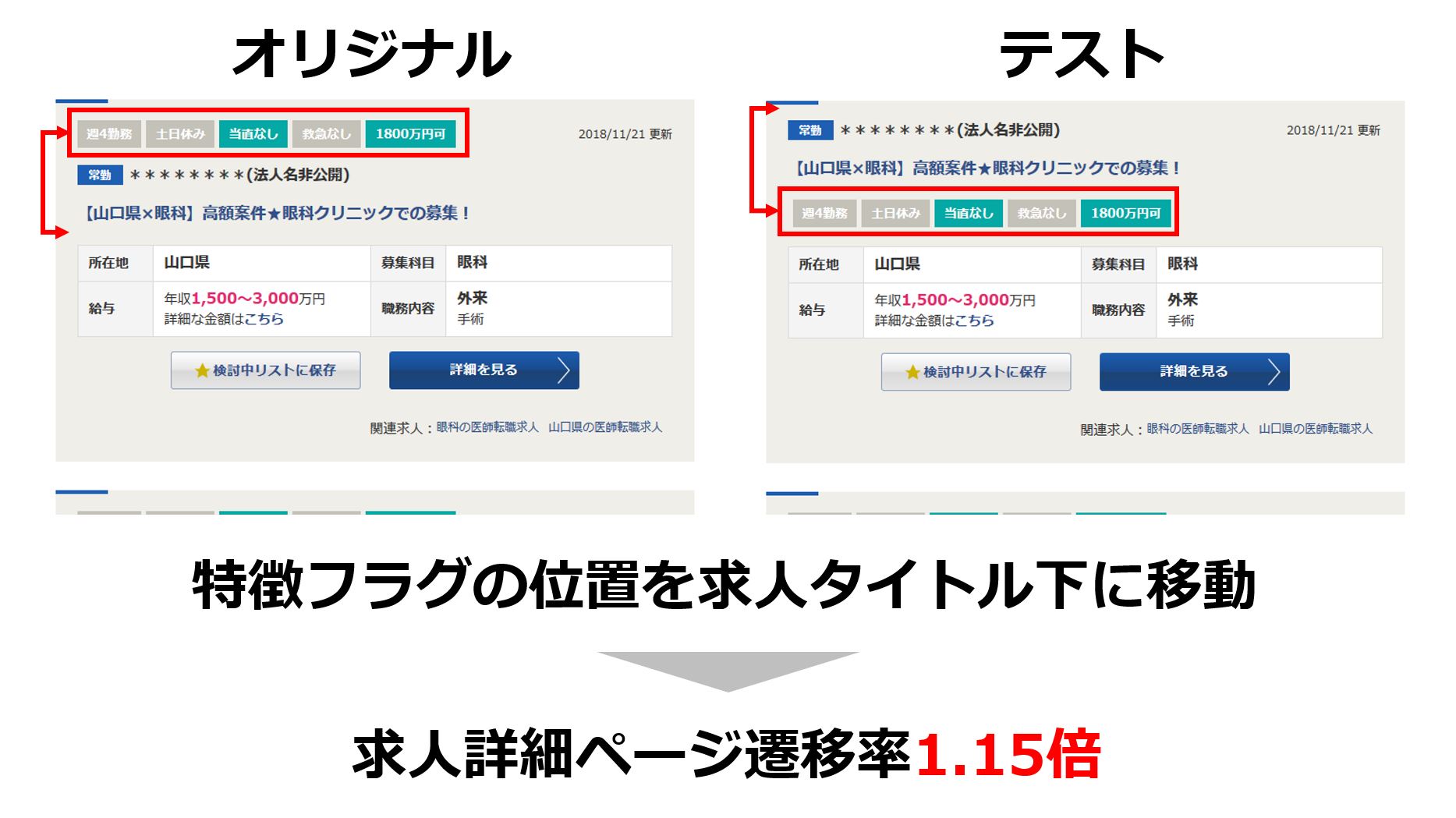

一つ例を上げます。以前本サイトに公開した「応募率が高い求人と検索結果の関係性とは?転職求人サイトのABテスト事例」という記事で求人サイトの特徴フラグの見せ方によってCVRが変わったというABテストがありました。

実施内容自体はカンタンなものでしたが、大きな成果を得ました。(元々の遷移率が60%を超えていたためそこからの1.15倍は非常に大きい成果)

そこで我々は「特徴フラグを変更することは大きなインパクトがある」と捉え、次のテストを実施しました。

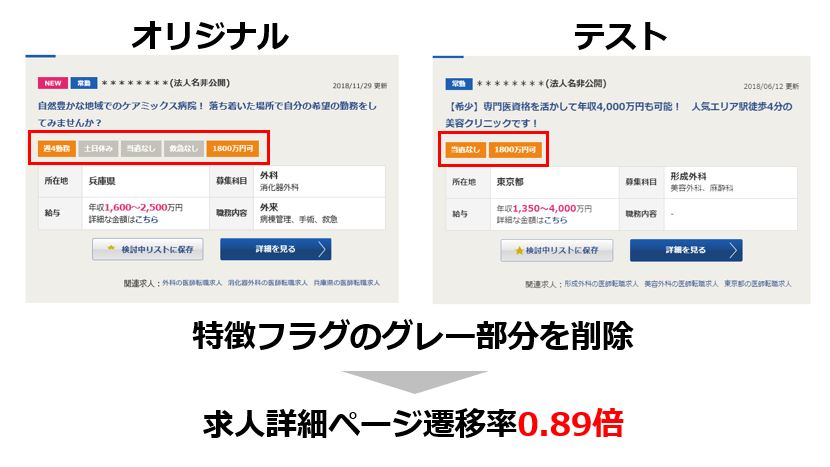

それが以下特徴フラグの要素を削るテストです。

結果的にこのテストは大ゴケしたのですが、ここからユーザー心理の奥深さを読み解くことが出来ます。

論理的に考えれば「特徴フラグは見られている」⇒「該当するフラグだけを見せることで見やすくなるのでは」という思考は間違っていないように思われます。

しかし上記の結果から捉えるに、ユーザーは論理的に求人を探しているだけではないようです。

実際は「土日休み」「夜勤なし」といった苦痛から逃れられる求人が見つかるかもしれないという「期待」もこめて探していたのだと想定されます。

このような言葉にならないユーザーの欲求を突き詰め、施策に落とすことは、大きな成果を出す上で重要な要素です。

ではこのような言葉にならないユーザーの欲求をどうやって深めればいいのか?

我々の中では一つの指標として、「演じられるか?」という基準を設けています。

ただユーザーを理解するではなく、実際に自分がそのユーザーになりきり、演じることまで出来るか? を一つの合格基準にしているのです。

そこで今回は、「ユーザーを演じきれるほどユーザーになりきる」ためにどのような準備が必要なのかについて我々が取り入れている方法について詳しくご紹介します。

※前提条件として、今回は顕在化している顧客、つまりすでに何かしらのニーズが存在しており具体的に検索している状態をイメージする際の方法として捉えてください。

なぜなら最終的には我々が専門分野としているWeb施策に落としこむことを前提としているためです。

潜在層を狙う場合や、オフラインでのマーケットを考える場合と、さらに深い所に踏み込む必要があると思いますが、そこは専門分野ではないため割愛しています。

目次

1.2つの事前準備

具体的なプロセスに入っていく前に2つ事前準備をオススメしています。

ユーザーに戻る

これは特に事業者サイドとして永らく自社商品に携わっている方が意識したほうがいいことです。

なぜなら大概の方は自社の商品・サービスに詳しくなりすぎているからです。きっと自社商品のターゲットや、商品の魅力などスラスラ言えることでしょう。

ですがこのような知識がある時点ですでに「ユーザー」からはかけ離れていることを自覚しましょう。今まで得た商品知識、業界知識、商品への思い入れ、愛着は一旦全て置いてください。

ユーザーになりきる前に、フラットに戻ることが重要です。

自分を客観視するもうひとりの自分を用意する

ユーザーになりきるプロセスにおいては、自身が様々な情報に触れる中で、自分の心が揺れた瞬間を客観的に言語化するもうひとりの自分が必要です。

概念的なものなので、難しく感じるかもしれませんが意識するだけでも違うものです。疑問・不安・期待など、感じたことをメモする議事録係だと考えてもらえればOKです。

また、実際ユーザー心理を追体験するプロセスの中では、色々な感情にジャンプすると思いますがそれらも全て受け入れてください。

AIDMAやAISASといったフレームワークが浸透し、ユーザーの気持ちは一直線だと思いがちですが、実際の心理は様々な感情に急激にジャンプします。

事前の理解として以下Googleが発表している、バタフライサーキットとパルス消費という概念は理解しておくと心理描写がしやすくなると思いますのでご一読することをオススメします。

従来の購買行動はもう当てはまらない、情報探索行動を分析してわかったこと:バタフライ・サーキットと 8 つの動機

今の人たちは好むと好まざるとにかかわらず、常にさまざまな選択を強いられている状態とも言えます。スマートフォンの普及とそれに伴うアプリの出現によって、それほど強い目的意識がなくとも、日々のちょっと気になったことを、ついつい調べてしまうという行動も定着しています。 …

「さぐる」「かためる」を蝶のように行き来するバタフライ・サーキットとはなにか:バタフライ・サーキットと 8 つの動機

「さぐる」「かためる」を蝶のように行き来するバタフライ・サーキットとはなにか:バタフライ・サーキットと 8 つの動機

ここまでがユーザーになりきるための事前準備です。ではここから具体的にユーザーになりきるための情報を集めるステップに入っていきましょう。

2.ユーザーに聞く

ユーザーになりきる上で、まず参考になるのが「ユーザーの生の声を聞く」というアプローチです。

具体的な手法としては複数名を呼んで実施するグループインタビューから一対一で実施するパーソナルインタビューまで様々ありますが、我々がアプローチする際には、基本一対一のパーソナルインタビューをオススメしています。

グループインタビューは効率的にユーザーの声が集まりやすい反面、場所や人のアサインなどに時間がかかり、場合によっては専門的な調査会社の協力が必要です。

また意見の強い人に流されたり、多数派に流される同調圧力が働きやすい点も考慮しなければなりません。

その点パーソナルインタビューであれば、既存顧客への電話などですぐに対応出来るケースも多くスピーディに実現出来ます。

目的は調査ではなくあくまでユーザーになりきることです。

既存顧客から協力いただけるユーザーを5~15人ほどピックアップ出来ればすぐに実施出来るでしょう。多くの意見を聞く必要はありません。

以下の記事にもありますが、最低でも5人聞けば、過去購入経験のある顧客であればある程度の共通項や興味的な特徴が見えて来ます。

目的は定量的なデータを集めることではなくユーザーを知ることですから、人数にこだわらずに1人1人の意見を尊重しましょう。

ユーザビリティ調査では何人でテストするのか

欲しい数字が1つなら、答えはシンプルだ。 ユーザビリティ調査では5人のユーザーでテストしよう 。その結果、もっと多数のテスト参加者を使って得られるのとほぼ同数のユーザビリティ上の問題を見つけられるだろう。 …

ここで重要になってくるのはユーザーに何を聞くか?です。我々の場合、基本以下6つの質問をベースにユーザーにヒアリングを実施しています。

・商品・サービスを利用する以前どんなことに悩んでいたのでしょうか?

・何がきっかけで商品・サービスを具体的に検討し始めたのでしょうか?

・何がきっかけで当社の商品・サービスを知っていただけたのでしょうか?

・商品・サービスを知ってから買うまでに躊躇したこと・不安に思ったことは何でしょうか?それはどのように解決されましたか?

・他にも似たような商品・サービスがある中で、当社を選んで頂いた理由はなんでしょうか?なぜ当社だったのでしょうか?

・実際に商品・サービスを利用してみてどうでしたか?

なぜこの6つを聞くかというと、時間軸にそっているからです。

質問の上から順に元々持っていた悩みから、それを解決するまでの心理的な変化、そして実際に起こした行動が一連の流れとして聞けるような設問項目になっています。

時間軸を意識することでユーザー心理が変化する瞬間を捉えやすくなります。ヒアリング中に話しが飛ぶこともあり、それ自体はOKなのですが話しが飛んだあとはまた時系列に戻るようにしましょう。

ひとつ注意点としてヒアリング中に「問題解決思考」つまり「この人に買ってもらうには?」という思考にならないことです。

既存ユーザーへのインタビューの場合、「もっと○○だったらいいのに」といったユーザーの期待や願望が発言されることもあります。

これはこれで大事な意見ではあるのですが、ユーザーになりきるという視点ではノイズになります。

あくまでここではユーザー行動と心情の変化をトレースすることにフォーカスしましょう。

また商材によっては直接ユーザーの声を聞くのが難しいというケースもあります。その場合はトップセールスパーソンに同じ質問をしてみましょう。

売れる営業というのは、実際このような顧客の心情を的確に捉えてトークを展開しているケースが多いです。

顧客の気持ちになって教えてくださいという前提で質問をすると、ユーザー以上にユーザーを理解しているケースも多いのでぜひ実施してみてください。

3.電話問い合わせの録音を聞く

1つ目の方法としてユーザーヒアリングをご紹介しましたが、この手法の欠点として聞き手の聞き方に左右されてしまうという点です。

そこで顧客の本音をそのままの形で聞くために、コールセンターもしくは電話問い合わせのあるサービスであれば、電話問い合わせの録音を聞かせてもらうというのは非常に有効な方法です。

おそらく多くの会社が電話で来た問い合わせに対して

- 何をみてお問い合わせをしたか?

- なぜお問い合わせをしたか?

- 何に困っているか?

といったことをヒアリングしていると思いますが、これこそユーザーヒアリングに挙げた時系列に沿っている項目なのです。

加えて電話にはユーザーの「感情」が乗っています。

実際に電話を聞くと思ったよりも冷静だ、怒っている、嬉しそうといった感情を声のトーンから読み解くことができ、この情報はユーザーになりきる上で重要なヒントになります。

オペレーターや営業の方は通常業務ではお問い合わせに対応することがメインのため、「ユーザーになりきる」という視点で顧客と接してはいません。

一歩離れたマーケターが顧客の声を直接聞くことで気づくこと、学べることはたくさんあります。録音に関してもそこまでたくさん聞く必要はありません。

10件も聞けばかなりの共通項は見えてきます。録音を聞く際は、聞きながら以下のようなポイントについてシートにまとめていきましょう。

- 性別

- 職業(役職)

- 問い合わせ時間

- 問い合わせ経路

- 問い合わせ場所

- 問い合わせ内容

- 問い合わせ時の状況

- 問い合わせ時の感情

もちろん業種・業態によって上記の項目をベースにカスタマイズする必要はありますが、最低限このあたりは押さえておきましょう。

またメモした際に気になったポイントやフレーズは赤字などにして残しておくと最後に共通項を整理する際に役立ちます。

電話問い合わせを直接聞ける状況というのはそれだけでも他社との差別化になる可能性もあります。

2ステップビジネスやBtoBサービスを担当されているマーケターの方はぜひ実践してみてください。

4.Q&Aサイトを見る

ここまでで実際にユーザーの声を聞いてイメージを固めたら、次に既存顧客・見込み顧客以外のユーザーに触れて見ましょう。

既存顧客の声は参考になる反面、すでに商品を利用しているという偏ったユーザーでもありますので、もう少し幅広い視点でのユーザーの悩みや不安を捉えておくことも重要です。

そこで活用出来るのが「Yahoo!知恵袋」や「OKWAVE」といったQ&Aサイトの活用です。このようなサイトを活用すれば、ユーザーの生々しい疑問を誰でも無料でひろうことが出来ます。

例えばIT系転職サービスのマーケティングを担当しているとしたら、Q&Aサイトで「IT 転職」と検索してみてください。それだけでも、

・IT転職サイトで40代だと、月どのくらい連絡来るのでしょうか?

・未経験でもIT業界で働けると聞いていて、 Webデザイナーの仕事で興味があります。

・32歳でスキルが無い場合、ITスキルをスクールとかで身につけて転職は可能なのでしょうか?

といった生々しい疑問や不安をカンタンに拾うことが出来ます。

ここでもポイントは悩みを解決することにフォーカスを当てないことです。上記のような悩みを抱えていたらどのような行動を取るか?にフォーカスを当てましょう。

例えば上記のように「未経験」にフォーカスがあたっている質問が多ければ、当然ユーザー心理的にも「未経験でも大丈夫なのか?」という心情が想定され、キーワードにも「IT 転職 未経験」といったキーワードが想像出来ます。

上記のようなユーザー行動を想像するヒントとしてQ&Aサイトは有効なツールの一つです。ぜひ活用してみてください。

5.SNSを見る

上記Q&Aサイトと並んで、ユーザーの生々しい声を拾えるのがSNSです。その中でも特にわかりやすくユーザーの声を拾えるのが自社の商品・ブランドで検索するいわゆる「エゴサーチ」です。

InstagramやTwitterで自社商品や該当するカテゴリについて検索してみてください。

実際に体験した生々しい声やどのようなシチュエーションに置かれているか、使われているかといった情報をリアルタイムで収集することが出来ます。

ただしそのまま検索すると直接ユーザーとは関係ない情報が出てきてしまうこともあります。もちろん高度なSNS分析ツールを活用すればSNS上の口コミデータを解析することも可能ですが、ここではより手軽に狙った情報を抽出する方法をご紹介します。

それがTwitterの検索機能を活用する方法です。

Twitter(ツイッター)の検索コマンド全22選 日付やアカウントを指定して探す -Appliv TOPICS

Twitterの検索効率を格段に上げる高度な方法、「検索コマンド」を知ってますか? この記事では特定の日付を指定したり、特定のユーザーに絞ったりできる…..

詳しい方法は上記の記事をご覧いただければと思いますが、検索機能の中でも

・マイナス検索:調べたいワードから、特定の言葉を除外する

・画像フィルタ検索:画像が含まれたツイートのみ検索

・リツイート検索:指定した数以上のリツイートがされた投稿を検索

・お気に入り検索:指定した数以上のお気に入りがされたツイートを検索

このような検索機能を組み合わせることで、不要な情報を除外したり、一定の共感を得たユーザーの声を抜き出すことが出来ます。

SNSを活用できるかは商材によりますので万能ではありませんが、特にBtoC向けの商材ですでに一定の販売量が確保出来ている商材などは特に有効です。こちらもぜひ活用してみてください。

6.自腹で体験する

さてここからはより自身の五感をフル活用してユーザーになりきる方法をご紹介します。

その中でも強制することは難しいのですが、最もオススメしたい方法が「自腹で商品・サービスを体験する」ということです。

この「自腹」というのが最も重要です。これについては以下USJを再建したことでも知られる森岡さんの記事でも言及されています。

【森岡毅氏インタビュー】USJ復活のカギは消費者目線の徹底(1) | GLOBIS 知見録

グロービス経営大学院、Forbes、flier、HONZが共同開催した「読者が選ぶビジネス書グランプリ2017」。そのマネジメント部門で1位となった本が、『USJを劇的に変えた、たった1つの考え方』だ。著者の森岡毅氏は、USJのCMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)として、同社を破綻寸前から奇跡のV字回復をさせた。

上記でも触れられていますが、経費や福利厚生で利用するのでは意味がありません。

なぜならそれでは購入・体験に至るまでの「心理プロセス」が体験出来ないからです。金銭を支払うという行為はそれ単体で見れば苦痛を伴う行為です。

実際に購買に至るまでに何を考え、何を戸惑い、何を判断ポイントとして最終的に痛みを乗り越えて購入まで至るのか、このプロセスを実際に体験しながら、一つ一つ言語に落としていく。

買うという行為ではなく、そこまでのプロセスが重要なのです。

実際に自身で体験する際は、ユーザーヒアリングと同様に、実際に購買するまでの体験を時系列に沿って以下のポイントで言語化してみましょう。

- どこに魅力を感じたか?

- もっとほしいと思った情報は?

- それはどう解消されたか?

- 解消するためにとった行動は?

- 最後にどんな理由をつけたか?

特に意識的に探ってみてもらいたい心理変化としては「最後にどんな理由をつけたか?」という視点です。

ユーザーは消費行動をする際に、その苦痛を緩和するために無意識的に「理由」をつけているケースがあります。

わかりやすい例としてはサントリーの「プレミアムモルツ」が挙げられます。

「金曜日はプレモルの日」というキャッチで一気に市民権を得たプレミアムビールですが、これも「金曜日くらい仕事頑張ったからちょっと高いビール買ってもいいよね」という言い訳の心理をくすぐっているのです。

このような言い訳の心理は後々コピーや最後のひと押しとなる特典要素を考える際の重要なヒントとなりますのでぜひ目を向けてみてください。

余談ですが、このような自身の購買体験を言語化する方法はマーケティングの思考をトレーニングする手法としても有効です。

普段何か商品・サービスを購入するときはぜひ一度自身の行動・心理を客観視して言語化してみてください。

「百聞は一見にしかず」ということわざがありますが、「百見は一体験にしかず」です。自身の体験を業務と連結させることで得れる情報は一気に広がります。

7.店舗に足を運ぶ

さてここからは、実際に足を使ってユーザー心理を深める方法をご紹介します。

店舗を持っているサービスに限りますが、直接店舗に足を運ぶというのも非常に有効です。

特に近年では、ネット系企業が既存業界に参入してくるケースも増えています。こういった市場では競合との差別化を図るためにも、実店舗での顧客接点を活かさない手はありません。

実際に店舗に足を運んで気づきを得たケースを一つご紹介します。ある中古車買取サービスのWeb改善を担当していた際のケースです。

中古車買取におけるインターネット市場は古くから老舗企業から一括比較系のサービスまで群雄割拠の厳しい市場です。

そんな中で担当した企業でもどう差別化を図るか苦心していました。

そこで現場にヒントがないかと実際に一番売上を上げている店舗に出向き、店舗を訪れる顧客を眺めてみました。

すると一つ大きな気付きがあったのです。

メインサービスのサービスは中古車販売・買取なのですが、来店するほとんどのお客様は買取の相談をするわけではなく、メンテナンスや世間話をしに店舗を訪れていました。

実際の現場では、こういった日々の細かいコミュニケーションが最終的な買取相談へとつながっていたのです。

さらに現場では「走行距離がかなりいっているが買い取れるのか?」とか「子供がお菓子をこぼしてシミがあるんだけど買取の値段は下がるのか?」といった買取に関する生々しい声も数多く拾うことが出来ました。

このような情報はデスクに座っているだけではなかなか降ってくるものではありません。ぜひ足を運んで直接顧客に触れてみることをオススメします。

こちら特にオススメしたいのは、制作会社や代理店などの支援企業の方々です。

支援企業の立場でここまで足を踏み入れる企業も中々ないので大きな差別化要素になります。ぜひ一度実施してみてください。

また接客型のサービスであれば、自身が顧客の代わりとなって、実際に接客を受けてみるのも有効な手段です。

顧客の目線を実体験することでユーザーの心情を理解しやすくなると同時に、接客を受けた際にどんな疑問や不安が生まれたのか、またそれを担当の方はどのように払拭してきたかといったポイントを拾うことができます。

また昨今ではオンラインによる接客というのも増えてきていると思います。

これらは店舗接客ような生々しさはないものの、その分電話の録音と同じように録画して振り返ったり、移動の負担もなく地方の接客に参加できるというメリットもあります。

ぜひこのようなオンライン接客の情報も一つの情報源として活用してみることをオススメします。

8.本屋に行きターゲットが滞在するコーナーを見る

追加で良質なインプットを得るためにオススメしたいのが本屋です。

Webに比べ本や雑誌はリリースしたら後戻りも聞かないため、全体的に一冊にかけるクオリティは高い傾向があります。

かつ本屋はカテゴリごとに整理された情報が一気に手に入り効率も非常によいためオススメです。

本屋をまわる際に重要なのが、商品知識を深めるためにいくわけではないということです。

例えばオールインワンゲルを買う女性の気持ちを知るために、化粧品の専門書コーナーをまわるわけではありません。

この場合、実際に本屋に行って眺めるべきは女性誌コーナー、オールインワンゲルであればメインターゲットは30代後半から40代になってきますから、眺める雑誌も「STORY」や「Oggi」といったターゲットが普段見ている雑誌を見るのです。

本もユーザー心理に近づくための材料です。ここまでユーザー心理を追ってきた材料を元に、どんな表紙だったら手に取るのか、またそれはなぜ手に取るのかを感じてみてください。

また実際に書籍タイトルに使われているワードの中で気になった単語や言い回しはストックしておくことでコピーライティングに落とし込む際の重要なヒントになります。

特に本のタイトルというのは最も魂のこもっている部分になります。

本屋に中々足を運べないという状況の場合、Amazonなどで関連書籍のタイトルをピックアップするというのもオススメです。

9.ユーザーになりきった状態で実際に調べる

ここまでユーザー心理を理解するプロセスを踏んできたら、最後に今までの情報を踏まえて、実際にユーザーの気持ちになって、検索からサイトを選んで行動するまでを演じてみましょう。

演じるには「設定」が必要です。

具体的には以下のポイントを押さえた上で演じてみてください。できれば設定に合わせて場所や時間は同様の状況で演じるのがオススメです。

- いつ(時間)

- どこで(場所)

- どんな格好で

- どんなデバイスで(PC/SP)

- どんなキーワードで検索して

- どのサイトをクリックするか

このとき必ずしも自社のサイトを選ぶ必要はありません。もし他社のサイトを見たいと素直に思ったのであればそれに従ってください。その時「なぜ他社のサイトをクリックしたくなったのか?」は言語化しておいてください。

また、探しているときの感情はなるべく口に出してみてください。例えば冒頭に挙げた医師転職のサービスであれば、以下のようなイメージです。

「はぁ。今日も夜勤かぁ。しんどいなぁ、、最近家族とも全然話せてないし、医局の人間関係にも疲れたし。他の病院もこんな感じなんだろうか?ちょっと見てみようかな。。でも転職なんてしたら狭い世界だからバレちゃいそうだなぁ。」

とこんな感じです。

これで「ユーザーを演じる」というフェーズは一旦完了です。

ここまで来て初めて「このユーザーに対してどんなことをどういうふうに伝えたら自社の商品・サービスを欲しいと思ってくれるか」について考えてみるのです。

またここまでのプロセスではアクセス解析などの数字もほとんど見ていません。

数字は非常に強いもので一度見たらその固定概念から抜け出しずらくなります。また同じ数字を見たとしても「ユーザーを理解した状態で」見る数字はまったく違った見え方になるケースがあります。

細かい分析に入る前に、ユーザーになりきるプロセスを体験しておくと分析時に生まれる仮説も質の高いものになります。ぜひ一度実践してみてください。

まとめ

「ターゲットになりきる」というのはある種役者に近いようなイメージです。

正直、上記のようなプロセスをとったとしても、人によって感じ方が違う以上、最終的に出てくるアウトプットも違うものになることでしょう。

だからこそぜひ1人で実施するのではなく、チームで実施してみてください。会議中に出てくるアイデアも一味違ったものになるのではないでしょうか。

今回は「ユーザーになりきる」という抽象的なテーマを扱ってきましたが、次回はこのユーザー体験を元に、数字で答え合わせをするための分析手法について取り扱っていきたいと思います。

それではまた次回。