今回お話を聞けた人:

jinjer株式会社

事業開発本部

マーケティング部

部長

藤本 真央 様

事業開発本部

マーケティング部

池谷 祐亮 様

久保田 裕也 様

こんにちは、ギャプライズの今本です。

前半の機械学習を用いた取り組みに続き、リードナーチャリングにおける顧客の状況を捉える手法について伺っていきたいと思います。

前半をまだ読んでない方はこちらから

では、引き続きお三方にお話を伺っていきたいと思います。

ーー引き続きよろしくお願いします。

jinjer久保田様:

よろしくお願いします。

二つ目は、実際に今取り組んでいる「顧客状況を捉えるリードナーチャリング」というプロジェクトになりまして、前半でお話ししたHot Leadの取り組みの際に痛感した内容にもなります。

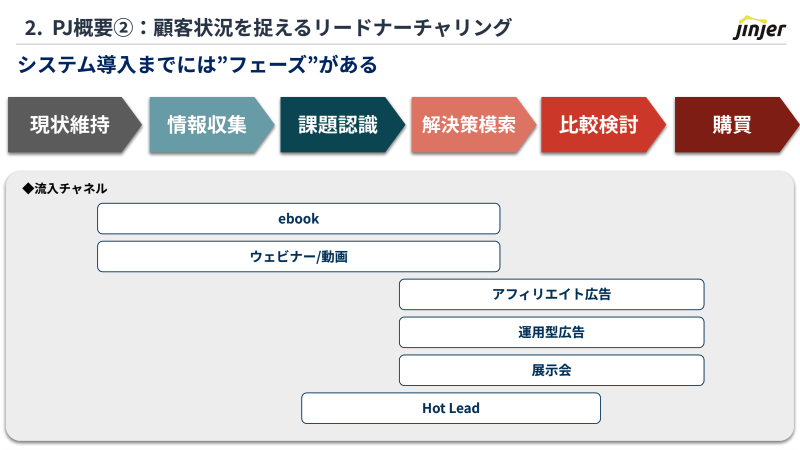

具体的な内容としては、お客様がシステムを導入するまでの段階的な検討フェーズの中で、「どのタイミングでアプローチするのが営業活動においてインパクトがあるのか?」を細かく分析して動いていく、という施策になります。

例えば、弊社がターゲットとするお客様は課題が顕在化してから各サービスへお問い合わせ頂くといった「課題認識」段階のお客様が多くいらっしゃるわけではなくて、新しく施行された法律関連の知識をつけたいお客様や業界のトレンドの情報収集をしたいお客様など、システムを検討する前からお問い合わせ頂くことが多いのが現状です。ここから良い成果を出していくためには、「課題認識」よりも検討段階が手前の「現状維持」や「情報収集」段階のお客様に対して、定期的にコミュニケーションを取り、いかに「課題認識」へ繋げていけるかが必要であると感じています。

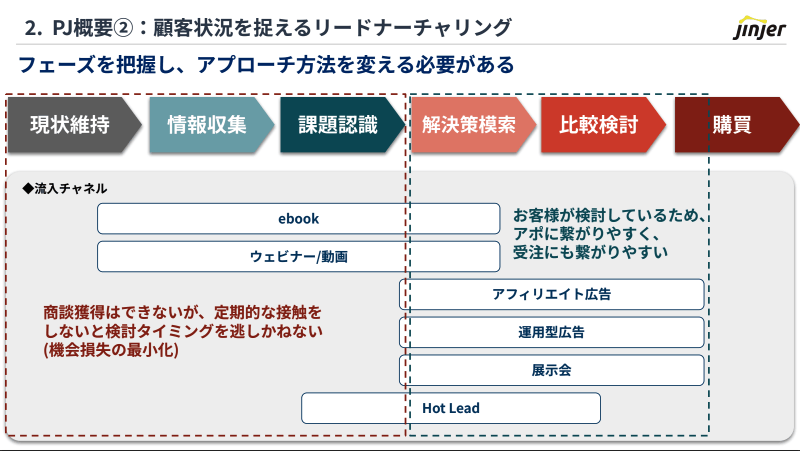

とはいえ、セールス目線では、課題が明確化されたお客様にアプローチしたいというのが正直なところです。

ーーあるあるですよね。

よくあるのは「情報収集」段階のお客様ではなく、「解決策模索」や「比較検討」フェーズのリードが欲しいというコミュニケーションになりがちなのですが、組織として成果を上げるためには、やはり検討段階が手前のフェーズのお客様とコミュニケーションをとっていかないと、前編でお話した機会損失に繋がるなと課題を感じました。

そのため、システムを検討する前からジンジャーというプロダクトを知っていて、検討したタイミングにはジンジャーが必ず候補に上がっている状態を理想として、このプロジェクトを動かしていきました。

ーーセールスとはどのように目線を合わせていったんですか?

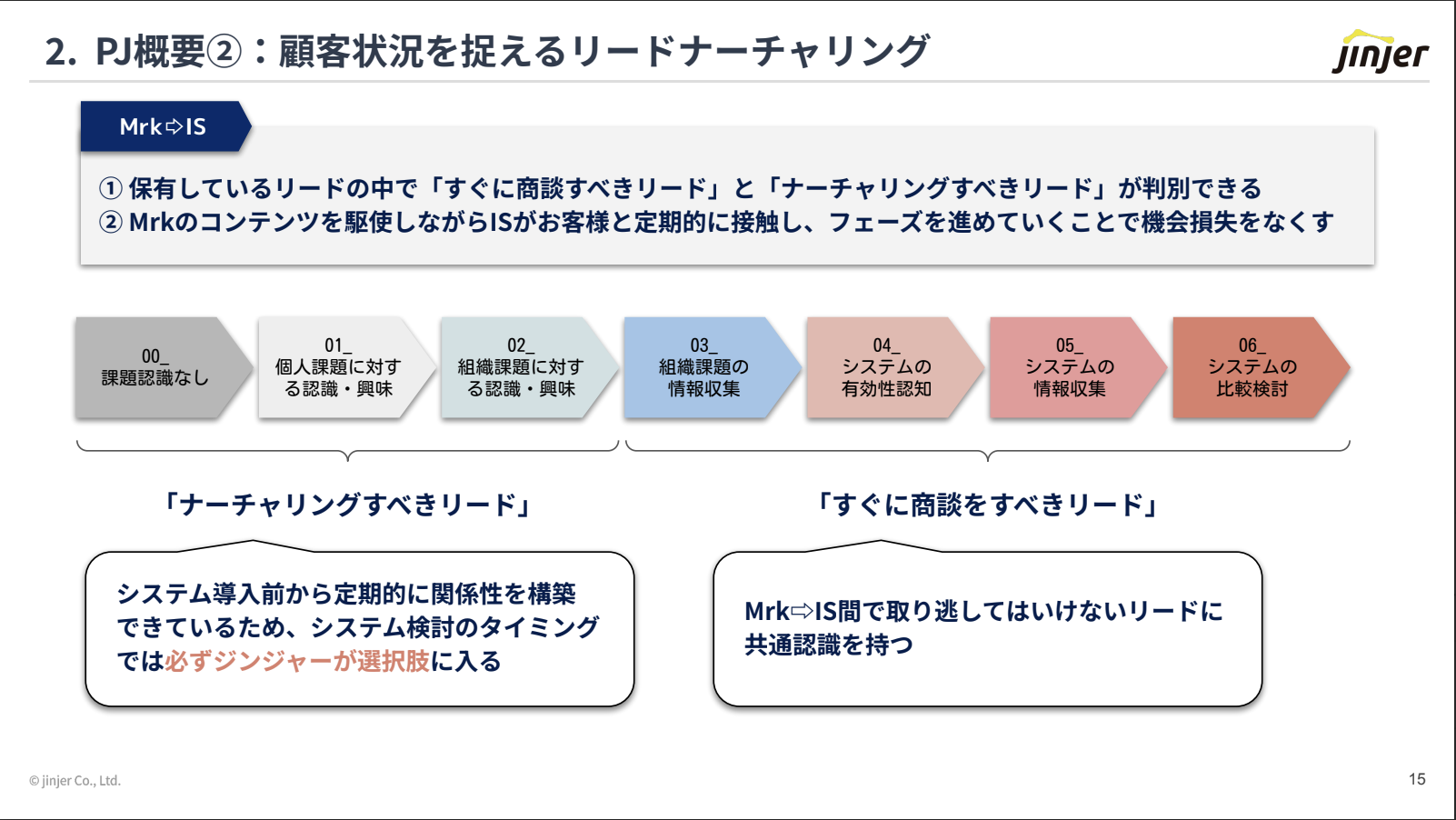

マーケ側で把握しているお客様の解像度とインサイドセールス・フィールドセールス側のお客様の解像度にはどうしても乖離が生じていました。

The・Model型の分業型組織だからこその課題だとは思いますが、実際にお客様と接していないマーケチームは、セールスチームと比べた時に、「お客様の心理・行動変容」に対する解像度が低い状態でした。

そうした背景から、インサイドセールスと一緒にカスタマージャーニーマップを作りました。

インサイドセールスの協力を得て、ニーズ別の顧客行動をパターン分けしてカスタマージャーニーマップを作っていきました。一緒に作成したことで、解像度が上がり、プロジェクトを開始した当初よりも、セールス側とマーケ側でかなり目線が合うようになりました。

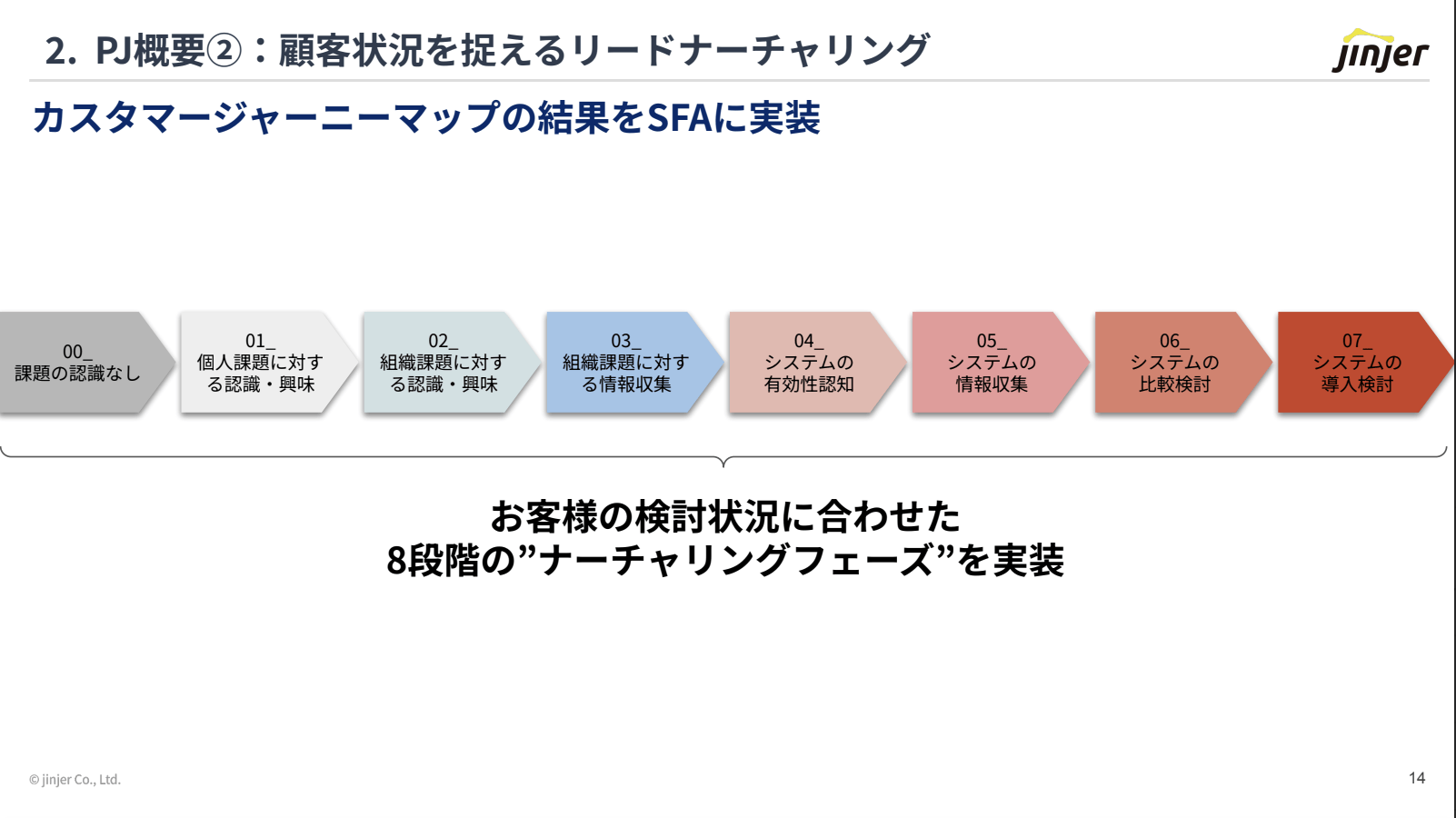

これを踏まえて、カスタマージャーニーマップの顧客行動をSFAに実装して、セールス側がお客様とコミュニケーションを取った際に、お客様の状態をより細かく管理できるようにしていきました。

フェーズが分かれば、検討段階に応じたネクストアクションにつながるので、保有するリード内の優先度が判断できるようになりました。

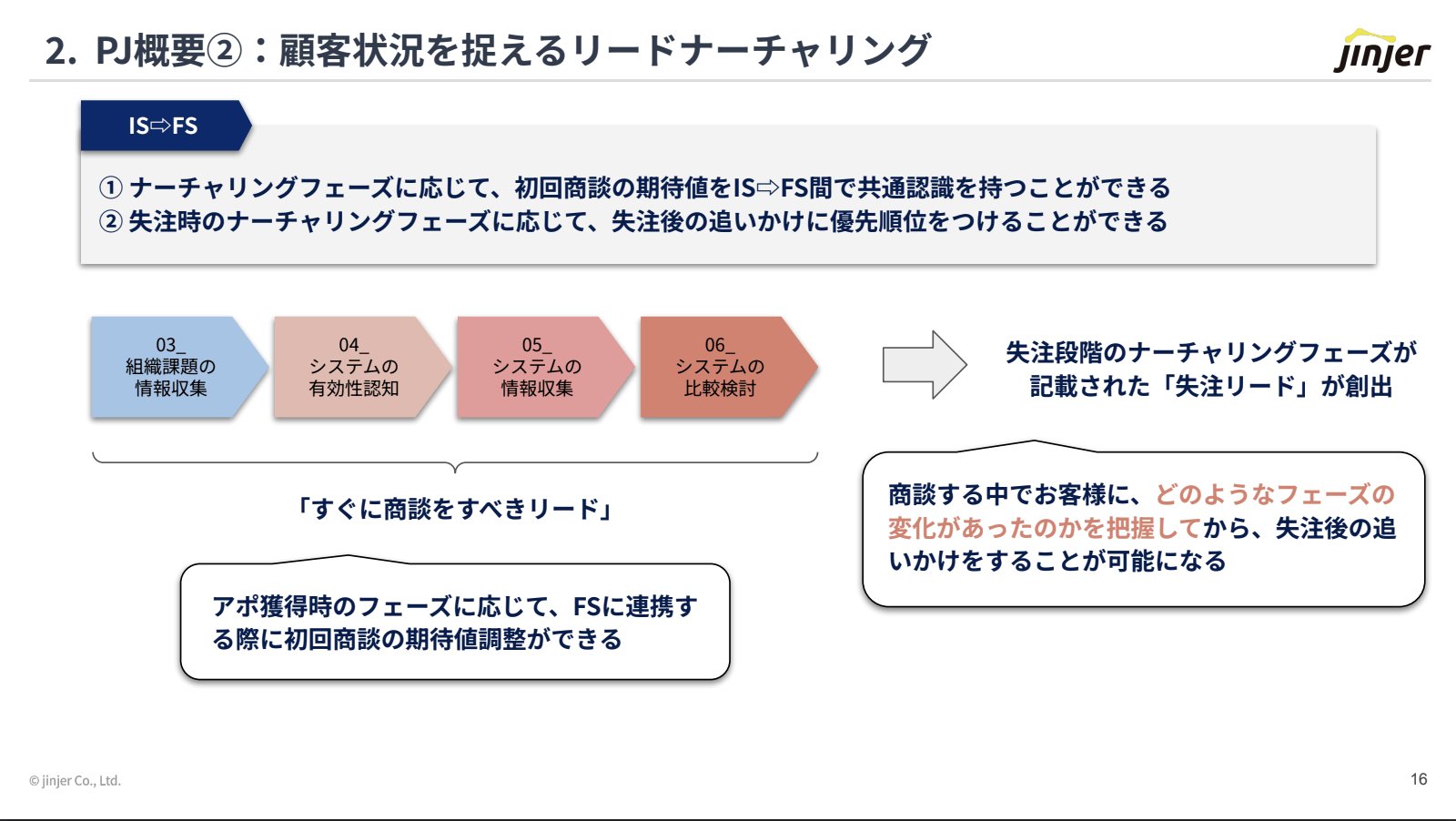

さらにマーケ⇔インサイドセールス間だけでなく、インサイドセールス⇔フィールドセールス間でもこのフェーズを活用していくことを想定しています。

商談をするときに、お客様の検討状況によってフィールドセールスが提案する内容も変わる

ため、初回商談時にどのような話をするかなどSF内に入力した内容を元に、コミュニケーションを図って、すり合わせをおこなうことを目指しています。

また、失注後もインサイドセールスとフィールドセールス間でフェーズを進めることができる設計にしています。

例えば失注した理由が、競合と比べてシステムの優位性が伝わらなかったのか、それとも他システムと比較した末に失注したのかと、失注の理由によって、その後のアクションも変わってくるので、マーケ・インサイドセールス・フィールドセールスが一体となって、本プロジェクトの定着に向けて取り組んでいます。

このように、お客様の検討フェーズごとに案件管理をしていくと、今月の目標に対して、「この検討フェーズのお客様が少ないから、手前のフェーズのお客様をナーチャリングしていく施策を進める」といった取り組みができるのではないかと考えております。

ゆくゆくはこのフェーズを用いた案件管理をやって行きたいですね。

ーー取り組みを通じてマネジメントとして感じていらっしゃることはありますか?

jinjer藤本様:

今回の取り組みは久保田からお伝えした通りなのですが、市場動向としてSaaS界隈が2022年あたりからだいぶ潮目が変わりまして、マーケティングコストもその投資対効果を適切に検証・分析した上で運用することが至上命題となりました。

リード獲得に関してもより筋肉質なスキームを作る必要があり、時にはセールスサイドの人員配置を見直す等も含め、この1年ほどはマーケもセールスも試行錯誤を重ねてきました。

弊社は、長らくオウンドメディアからのリード獲得スキームを強化してきた背景もあり、全体のリード獲得単価は非常に抑えられていますが、この先中長期的にニーズ顕在層の獲得総量を増やしていくためには広告運用が一つのキーポイントになると思っています。

リード獲得の中でも、広告経由のリードは特に獲得単価が高くなる傾向がありますが、一度案件化に繋がらなかったリードでも、ナーチャリングにて再商談に繋がる可能性が高まるのであれば、投資の幅は大きくなります。

だからこそ、MAツールに頼り切らない、より柔軟なナーチャリングロジックを作る必要性を感じ始めていたのが去年の夏ごろ。

そのタイミングで久保田が基本スキームやなーチャリングにより目指す世界観を提案してくれて、気付いたら池谷が機械学習で整合性を確かめに行ってくれてたり、インサイドセールス・フィールドセールスも含めて同じ目線で進められているスキーム作りまで進行していきました。

二人の提案力や巻き込み力も、今回の取り組みにおける大きな目玉なんじゃないかなと感じております。

ーーありがとうございます!

編集後記

活動を開始して1年未満とは思えないほど密度の濃い取り組みかつ成果をあげていらっしゃるのは素晴らしいですね。また、フェーズやカスタマージャーニーを使ったお客様状況を詳細に可視化することに関しても粒度が高く、関心するとともに自社の活動を少し反省した次第です。

改めて、インタビューにご協力いただきありがとうございました。

聞き手、執筆、編集:今本